30 Jahre Srebrenica: Die Jugoslawienkriege und die Schweiz

Das Massaker von Srebrenica markierte den Höhepunkt des Bosnienkriegs. Der Krieg endete erst ein halbes Jahr später, im November 1995, mit dem Dayton-Abkommen. Während der vier Kriegsjahre flüchteten 24’500 Personen aus Bosnien in die Schweiz, etwa die Hälfte davon blieb länger als zehn Jahre hier.

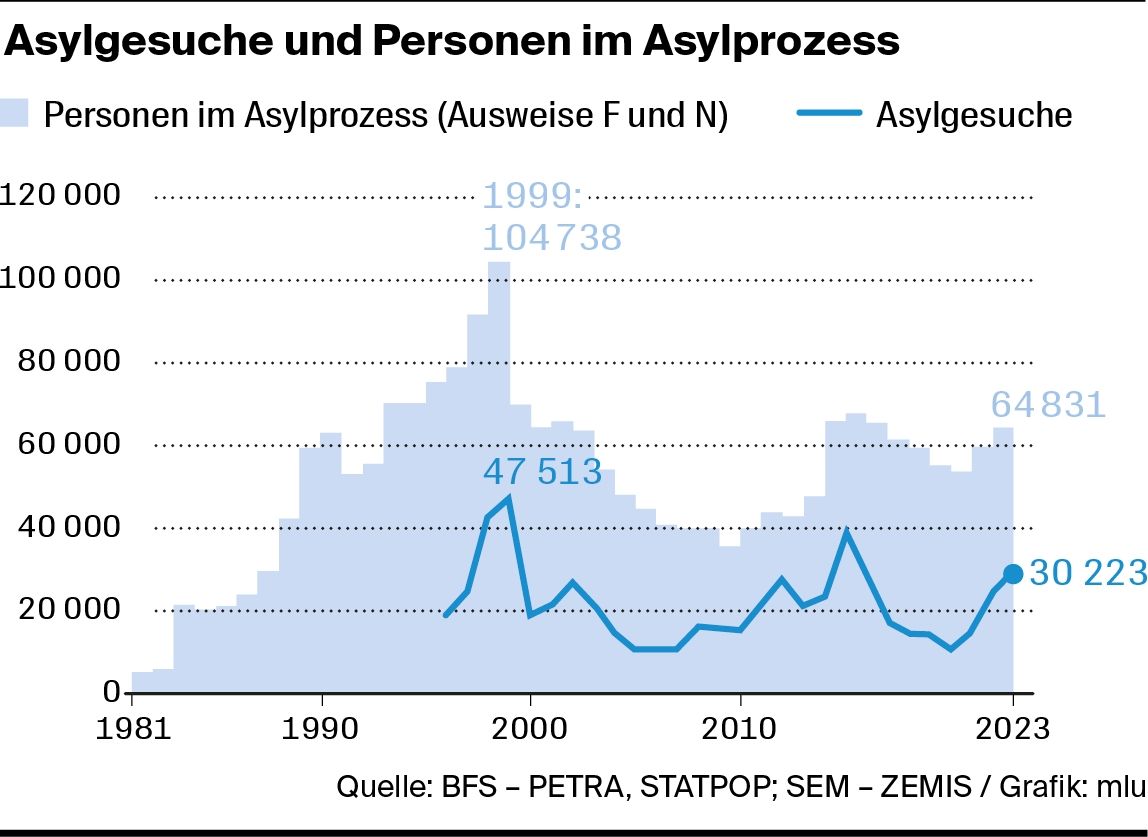

Im Zuge der Jugoslawienkriege, insbesondere mit dem Kosovo-Krieg von 1998–99, kam es zu den grössten Fluchtbewegungen in die Schweiz überhaupt. 1999 stellten über 47’000 Personen ein Asylgesuch in der Schweiz, 43’000 davon stammten aus Ex-Jugoslawien. Selbst in den Spitzenjahren 2015 und 2022 kamen die Flüchtlingszahlen nicht mehr an diese Zeit heran.

CH Media

Im Nachgang an die Balkankriege wurde wegen dieser hohen Gesuchszahlen der Schutzstatus S ins Leben gerufen. Aktiviert wurde er erst über zwanzig Jahre später mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine.

Im Zuge dieser Fluchtbewegungen änderte sich auch das Bild, welches die Schweizer von der jugoslawischen Bevölkerung hatten. Galten diese seit Beginn der 60er-Jahre als unauffällige Gastarbeiter, wurden sie nun sichtbar. Ihnen wurde nachgesagt, sie seien Drogendealer und Messerstecher; schon 1998 wollte sich die SVP gegen Gelder für kosovarische Netzwerke wehren.

Heute leben über 300’000 Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus Nachfolgestaaten Jugoslawiens in der Schweiz. Bosnier, Kosovarinnen, Kroaten, Makedonierinnen, Montenegriner, Serbinnen und Slowenen stellen gemeinsam fast zwanzig Prozent der ausländischen Bevölkerung. Dazu kommen Zehntausende ehemalige Migrantinnen und Migranten, die im Laufe der Jahre das Schweizer Bürgerrecht erworben haben.

Umgekehrt ist die Schweiz insbesondere im Kosovo seit 1999 mit der Swisscoy friedensfördernd aktiv. Pro Kontingent stehen bis zu 215 Angehörige der Armee im Dienst und unterstützen die Mission bei der Sicherstellung eines sicheren und stabilen Umfelds sowie der Aufrechterhaltung der Bewegungsfreiheit für alle Menschen in Kosovo.(leh.)