Warum Berndeutsch in der Popkultur den Ton angibt

Der kürzlich erschienene Film «Das Geheimnis von Bern» geht dieser Frage auf unterhaltsame Weise nach. Der Regisseur übernimmt selbst die Rolle eines Detektivs und sucht nach Gründen für diese sprachlich-kulturelle Vormachtstellung. Liegt es am Dialekt? Am künstlerischen Talent der Bernerinnen und Berner? Oder schlicht an der Aarestadt selbst?

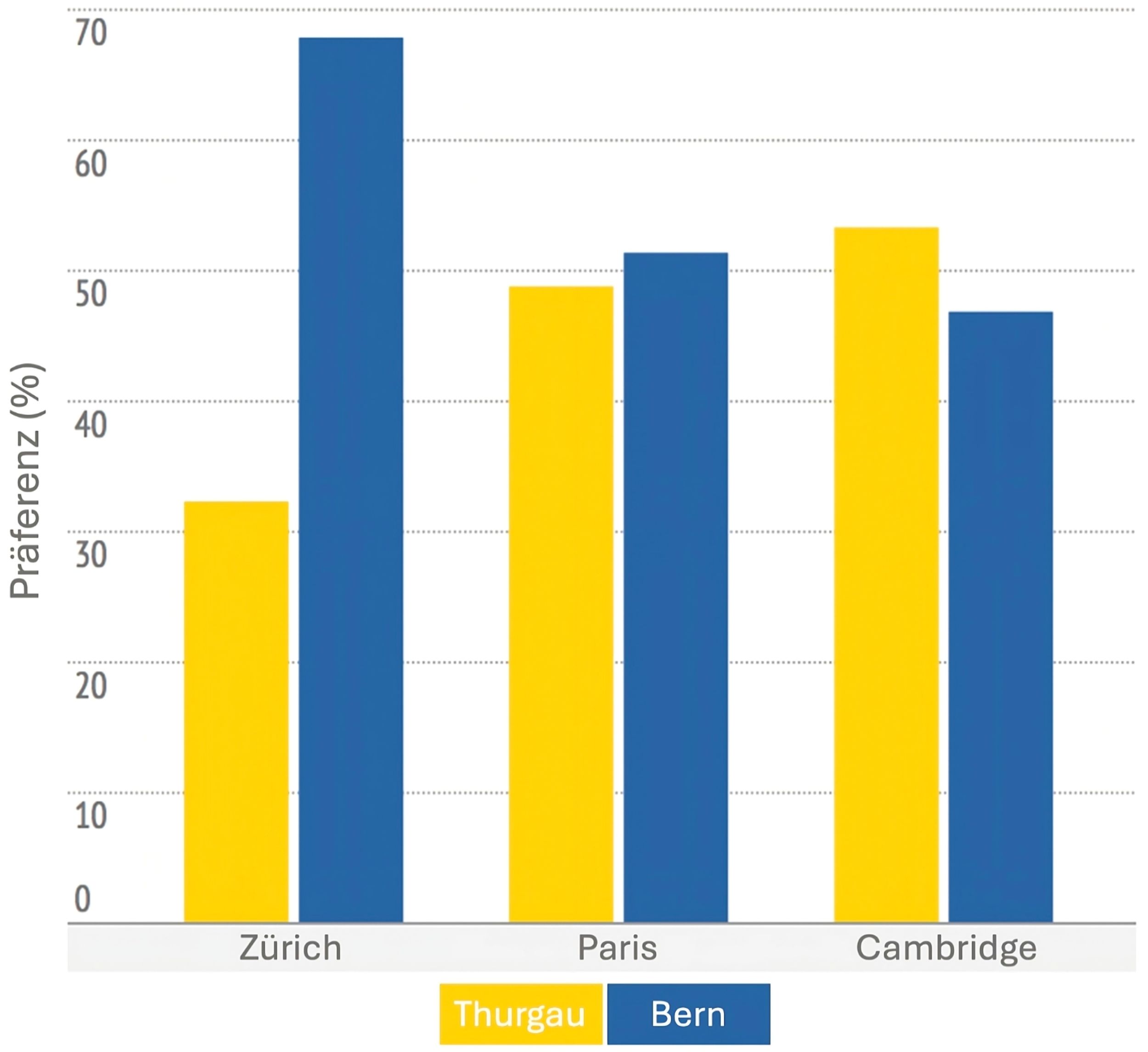

Die filmische Antwort lautet: eine «Mélange von Vielem». Auch unsere Forschung findet Erwähnung. 2015 untersuchten wir den Zusammenhang zwischen Dialekt und ästhetischer Wahrnehmung. Eine sogenannte bidialektale Sprecherin – also jemand, der sowohl Berndeutsch als auch Thurgauerdeutsch beherrscht – sprach 50 identische Sätze in beiden Dialekten ein. Diese Aufnahmen spielten wir Testpersonen in Zürich, Paris und Cambridge vor. Die Frage war simpel: «Welche Version gefällt dir besser?»

Die Resultate waren eindeutig – zumindest in der Schweiz. In Zürich bevorzugte eine klare Mehrheit Berndeutsch. In Paris und Cambridge hingegen war das Bild ausgeglichen; es gab keine klare Präferenz (siehe Grafik).

Grafik: Adrian Leemann

Daraus lässt sich ableiten, dass ästhetische Urteile über Sprache stark durch persönliche und kulturelle Assoziationen geprägt sind. Wenn solche fehlen, etwa im Ausland, wird ein Dialekt neutraler wahrgenommen. In der Deutschschweiz hingegen ist Berndeutsch mit positiven Bildern verknüpft: geerdete Menschen, Ferienerinnerungen, Gelassenheit. Diese beeinflussen unser Empfinden – und lassen den Dialekt «schöner» erscheinen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der Dialekt klanglich bedeutungslos wäre. Phonetisch bietet Berndeutsch Besonderheiten, die ihn gesanglich attraktiv machen könnten. Ein Beispiel ist die sogenannte L-Vokalisierung: Das «l» wird in gewissen Kontexten vokalisiert – «Wälle» wird zu «Wäue», «Schlüssel» zu «Schlüssu». Hinzu kommt eine weichere Aussprache gewisser Laute: «Hung» statt «Hund», «Hang» statt «Hand». Diese Eigenheiten führen dazu, dass sich Berndeutsch beim Singen besonders rund und flüssig anfühlt – es «sitzt» gut im Mund.

Ein Punkt, der oft übersehen wird – und im Film nur am Rande vorkommt –, ist die historische Bedeutung Berns. Bis 1798 war Bern der mächtigste Stadtstaat nördlich der Alpen, mit einem Einflussgebiet vom Genfersee bis nach Brugg. Seit 1848 ist Bern Bundeshauptstadt. Diese politische und kulturelle Geschichte verleiht der Stadt bis heute ein gewisses Selbstverständnis – ein Gefühl von Stabilität und Bedeutung. Und genau dieses historische Selbstbewusstsein zeigt sich auch in der Art, wie Bernerinnen und Berner ihren Dialekt sprechen und singen: mit «Swag» – mit gelassener Coolness.