Als Bauern die Obrigkeit herausforderten

Die Vorgeschichte zum Schweizer Bauernkrieg liegt in einem grossen europäischen Krieg, dem Dreissigjährigen Krieg von 1618 bis 1648 (siehe dazu ZT vom 24. Juli 2024). Der Friedensvertrag von Münster und Osnabrück setzte am 24. Oktober 1648 den Schlusspunkt unter einen der verheerendsten Kriege im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Der Freude in deutschen Landen über den Friedensschluss folgte alsbald der Kater in der Eidgenossenschaft.

Während der Jahrzehnte des Krieges herrscht in der Eidgenossenschaft Hochkonjunktur – auch weil das Gebiet der heutigen Schweiz weitestgehend von Kampfhandlungen verschont bleibt. Auf ihren intakten Höfen können die Bauern Getreide, Vieh, Käse, Wein oder andere Güter produzieren und zu immer höheren Preisen verkaufen. Kostete ein Sack Roggen zu Kriegsbeginn 1618 ungefähr 4 ½ Pfund, so war es zur Mitte der 1630er-Jahre auf dem Höhepunkt der Preissteigerung das Doppelte (9 Pfund), schreibt Kurt Messmer in seinem Artikel zum Bauernkrieg auf dem Blog des Schweizerischen Nationalmuseums. Regionale Zahlen hat Alois Vock zur Hand: 1634 erhielt ein Bauer in Zofingen für ein Viertel Kernen 30 Batzen, im Jahr darauf bereits 40 Batzen. 1648 hingegen war der Preis für das Viertel Kernen bereits auf 11 Batzen gefallen; in den Jahren 1649 bis 1651 betrug der Verkaufspreis 15 Batzen.

Also verschulden sich viele Bauern, um mehr produzieren und so die Nachfrage befriedigen zu können. Gemäss Zahlen von Messmer betrug die durchschnittliche Verschuldung der 13 hingerichteten Bauernführer im Luzernbiet und der acht mit dem Tode bestraften Basler Bauern mehr als 50 Prozent. «Im Schnitt mehr als die Hälfte, teils bis drei Viertel des bebauten Bodens gehört städtischen Financiers», schreibt Messmer in seinem Aufsatz.

Begriffserklärungen

Batzen: Vom 16. Jahrhundert bis 1850 vor allem in den Gebieten von Bern, Solothurn und Fribourg verbreitete Münzeinheit (1 Krone = 25 Batzen = 100 Kreuzer); ungefährer heutiger Wert: 1 Batzen = 5 Franken

Pfund: Ursprünglich eine Gewichtseinheit, war das Pfund bis 1850 auch als Währung in Gebrauch. Hergeleitet von lateinisch pondus (Gewicht). (1 Pfund = 20 Schilling = 240 Pfennig); ungefährer heutiger Wert: 1 Pfund = 80 Franken

Viertel: Das Viertel ist ein wichtiges, ehemaliges Hohlmass für Getreide im Handel, das im Mittelland etwa 16 bis 27 Litern entspricht. 1877 mit der Einführung des metrischen Systems abgeschafft

Quelle: HLS und mittelalterrechner.de

Hohe Schulden, schlechtes Wetter und minderwertige Münzen

Jedoch bereits vor 1648 fallen die Preise wieder und erreichen im Friedensjahr das Vorkriegsniveau, wie auch die Zahlen von Vock zeigen. Aber nicht nur dieser Preiszerfall setzt den Bauern zu, sondern ebenfalls das schlechte Wetter und, mehr noch, die sogenannten «schlechten Münzen» mit geringerem Silbergehalt. Ende 1652 werden die Münzen abgewertet. In den Orten Bern, Fribourg und Solothurn ersetzt die Obrigkeit den Untertanen die Währungsverluste, nicht aber in Luzern. Im Gegenteil: Die Regierung will ihre «schlechten Münzen» so schnell wie möglich loswerden. Also begleicht sie mit dem minderwertigen Geld fällige Rechnungen und kauft allerhand Waren ein. «Die zu diesem Zeitpunkt noch ahnungslosen Untertanen, denen für den Umtausch der schlechten Batzen nur drei Tage eingeräumt wird, mögen selber sehen, wie es ihnen mit den abgewerteten Münzen ergeht. Insidergeschäfte anno 1653», schreibt Messmer.

Eine Delegation aus dem Entlebuch möchte zu Beginn des Jahres 1653 ihre Klagen dem Luzerner Rat vorbringen. Da man sie über Gebühr warten lässt, bekommen sie es mit der Angst zu tun und reisen fluchtartig ab. Denn 1478 war ihr Landeshauptmann Peter Amstalden in Luzern verhaftet und später geköpft worden. Zuhause im Entlebuch müssen die Gesandten ihren Leuten berichten, dass sie erst gar nicht angehört wurden.

Einen Monat später, bei der Landeswallfahrt zum Heiligkreuz am 10. Februar, halten die Untertanen nach der Messe eine Landsgemeinde ab und schwören einen Bund. Sie wollen ihre alten Rechte zurück. Die Versammlung ist rechtswidrig, der geschworene Bund erst recht, trotzdem gibt die anwesende Geistlichkeit ihren Segen, indem sie die mitgebrachten Knüppel der Bauern weiht. Um ihre Entschlossenheit zu unterstreichen, beschliessen die Entlebucher einen sofortigen Zins- und Zehntenstreik. Die Luzerner Obrigkeit will verhandeln und schickt eine Delegation nach Schüpfheim. Doch die Untertanen verweigern sich und zeigen demonstrativ militärische Stärke. Laut Messmer erklären sie «rundheraus, dass sie ihre Ansprüche von nun an mit Gewalt durchsetzen werden».

Zwei Wochen nach der Landeswallfahrt findet in der Kirche zu Wolhusen eine weitere, rechtswidrige Versammlung statt. Anwesend sind Vertreter aus zehn Landvogteien und Ämtern aus dem gesamten Luzernbiet und bringen ihre Klagen und Forderungen vor.

Mit dem wachsenden Widerstand konfrontiert bittet die Luzerner Regierung die anderen katholischen Orte der Eidgenossenschaft um Vermittlung. Doch dafür ist es zu spät, die Rebellion hat bereits auf die ländliche Bevölkerung in Bern, Solothurn und Basel übergegriffen.

Nachschlagewerke, Quellen

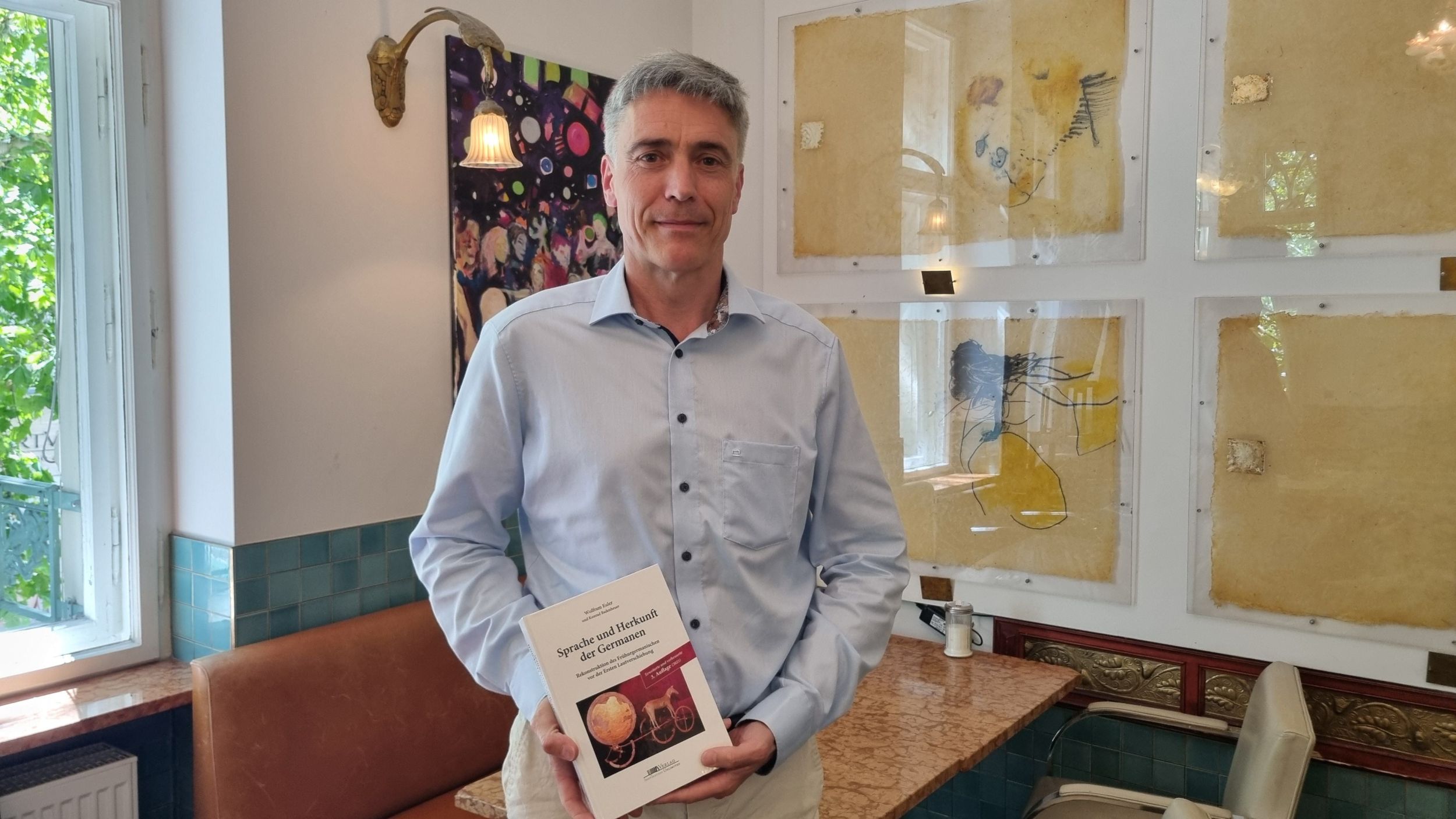

Mehrteilige Artikelserie von Kurt Messmer, online unter: blog.nationalmuseum.ch/2018/05/bauernkrieg-teil1

Alois Vock, Der Bauernkrieg im Jahr 1653, Aarau 1831 (Nachdruck: inktank publishing, 2018)

Historisches Lexikon der Schweiz HLS, Online-Version unter: https://hls-dhs-dss.ch

de.wikipedia.org

Luzerner Obrigkeit: Das Entlebuch ist der Ursprung allen Übels

Die Bauern hätten ein «angeborenes rebellisches Gemüet», erklärt 1653 ein Luzerner Ratsherr. Und die im Entlebuch im Besonderen seien der «Ursprung allen Übels», stellt die Obrigkeit fest. «Aus dem Entlebuch kommen alle wesentlichen Anstösse der Erhebung», schreibt Messmer. «Die Entlebucher sind die Hauptakteure des Aufstands von 1653, nur die militärischen Entscheidungen fallen in anderen Gebieten.»

Nach den Versammlungen in Heiligkreuz und Wolhusen schwören die Untertanen von Bern, Luzern, Solothurn und Basel am 14. Mai 1653 in Huttwil einen überregionalen Bauernbund. Ihr Ziel: die Untertanen der gesamten Eidgenossenschaft als geeinte Kraft zusammenzufassen und damit das Gewaltmonopol der Obrigkeiten sowie deren uneingeschränktes Recht der Gesetzgebung brechen. Die Untertanen fordern eine Mitbeteiligung am politischen Entscheiden und Handeln, nicht gleiche Rechte. Das bringe 1789 erst die Französische Revolution, schreibt Messmer. «Die Bauern fordern für ihren Bund aber von Seiten der Obrigkeit den gleichen Respekt, den sie selber der Tagsatzung entgegenbringen. Das ist revolutionär. Hätten die Bauern diese Forderung durchsetzen können, wäre das zur Zeit des Absolutismus in ganz Europa einzigartig gewesen.»

Die Obrigkeiten von Bern und Luzern erhalten wenige Tage nach dem Huttwiler Bundesschwur ein Ultimatum. Da beide Regierungen ablehnen, stehen die bewaffneten Bauern bald vor den Stadtmauern von Bern und Luzern. Die Herren erkennen den Ernst der Lage und bieten Verhandlungen an.

Die Einigkeit der Bauern zerbricht schnell

Entgegen aller Abmachung mit den Bundesbrüdern aus Luzern, Solothurn und Basel schliesst der Anführer der Berner Bauern, Niklaus Leuenberger, einen Separatfrieden mit den gnädigen Herren von Bern. Die Aufständischen verpflichten sich, die Waffen niederzulegen. Im Gegenzug verspricht die Berner Regierung eine allgemeine Amnestie und eine Vergütung von 50 000 Pfund an die Kriegskosten der Untertanen. Dazu sollen die Steuern gesenkt werden. Zufrieden mit dem Verhandlungsergebnis und im Vertrauen auf der Herren Wort ziehen die Bauern noch am gleichen Morgen ab. Auch in Luzern kommt es zu einer separaten Übereinkunft. Der grosse Bauernbund war eine Macht, nun fällt er auseinander.

Ein Heer aus der Waadt trifft zur Unterstützung der Berner Regierung ein. Militärisch gestärkt erklärt die Obrigkeit den eben geschlossenen Vertrag für gegenstandslos und hetzt ihre Truppen auf die Untertanen. Was folgt, ist brutale Vergeltung. Selbst Zürichs Bürgermeister Johann Heinrich Waser verurteilt diesen Racheakt. Es gebühre sich nicht, «dass eine Obrigkeit rach üebe mit zurücknemmen des obrigkeitlichen worts» (zitiert nach Messmer).

Todesurteile und Hinrichtungen als Abschreckung

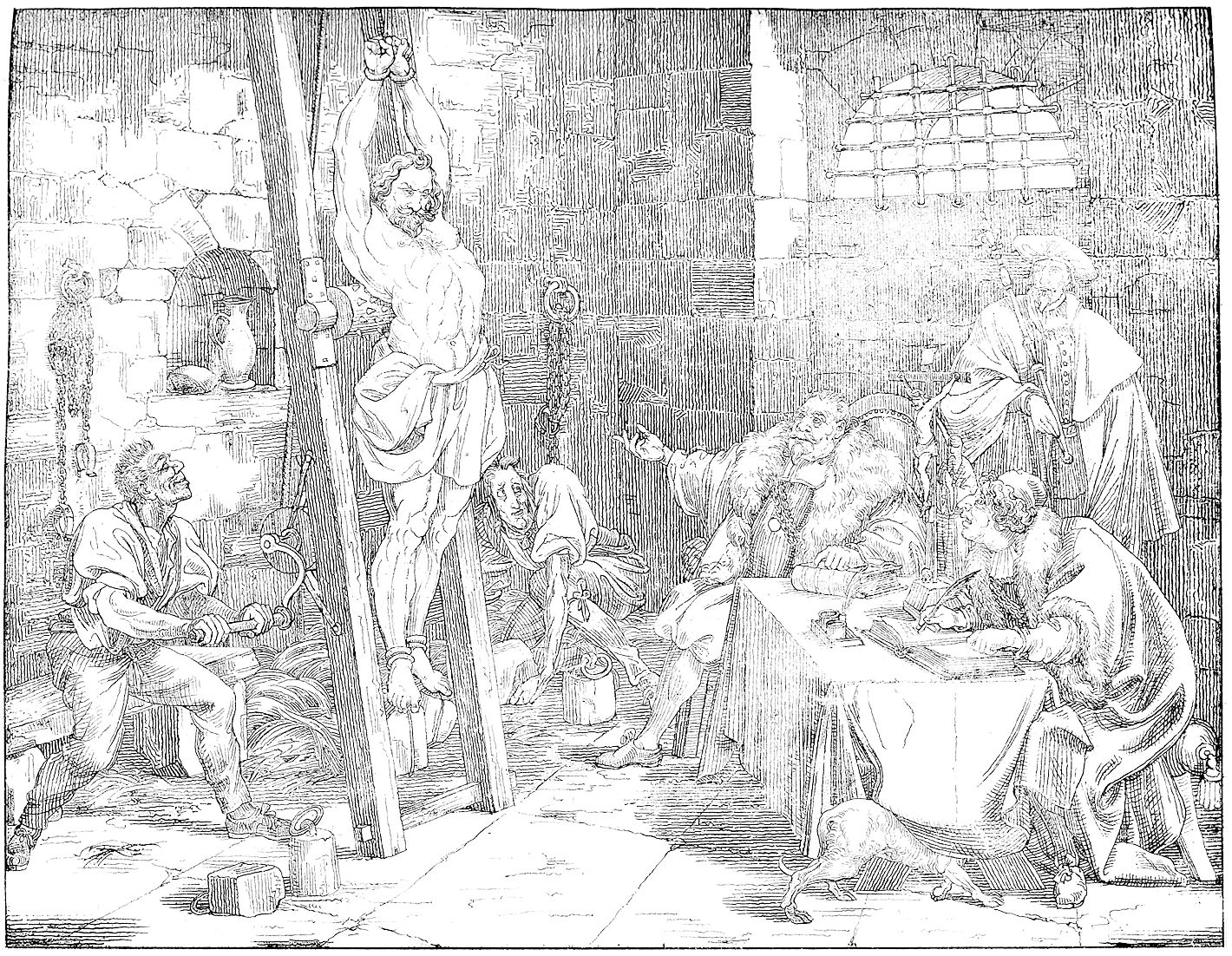

Im ganzen Aufstandsgebiet werden Hunderte von Bauern verhört, teilweise gefoltert, verurteilt: zu Hausarrest und Verbannung, Kriegsdienst gegen die Türken und Ruderdienst auf venezianischen Galeeren, was einem Todesurteil gleichkommt. 45 Untertanen werden als Rädelsführer zum Tode verurteilt und hingerichtet: in Bern sind es 23, in Basel 8, in Luzern 13, in Solothurn einer.

Überall sollen die Hinrichtungen vor möglichst viel Publikum stattfinden. So will die Obrigkeit ihre Untertanen einschüchtern und weiterem Aufbegehren vorbeugen. Die Leichen auf den Richtstätten werden deshalb auch demonstrativ zur Schau gestellt. Noch ein halbes Jahr nach der Hinrichtung hängt der Leichnam des Emmentaler Bauernführers Ueli Galli am Galgen.

«Die Obrigkeiten können nach 1653 selbst von Gottes Gnaden nicht mehr schalten und walten, wie sie wollen», schreibt Messmer. Systematisch direkte Steuern zu erheben, sei jedenfalls kaum möglich. Damit fehlte das Geld für ein stehendes Heer zur dauernden Disziplinierung der Untertanen und für einen Verwaltungsapparat, für städtische Beamte auf dem Land. «Die Untertanen haben zwar keine politischen Rechte, aber sie verwalten sich weitgehend selber. Das trägt wohl zur bemerkenswerten Entwicklung der Vorindustrialisierung bei. Jedenfalls ist die Schweiz um 1800, am Vorabend der technischen Revolution, womöglich der grösste Hersteller von Baumwollwaren in ganz Westeuropa», schreibt Messmer.