Das härteste Rennen der Welt: Diese fünf Studenten fahren nur mit Sonnenenergie durchs australische Outback

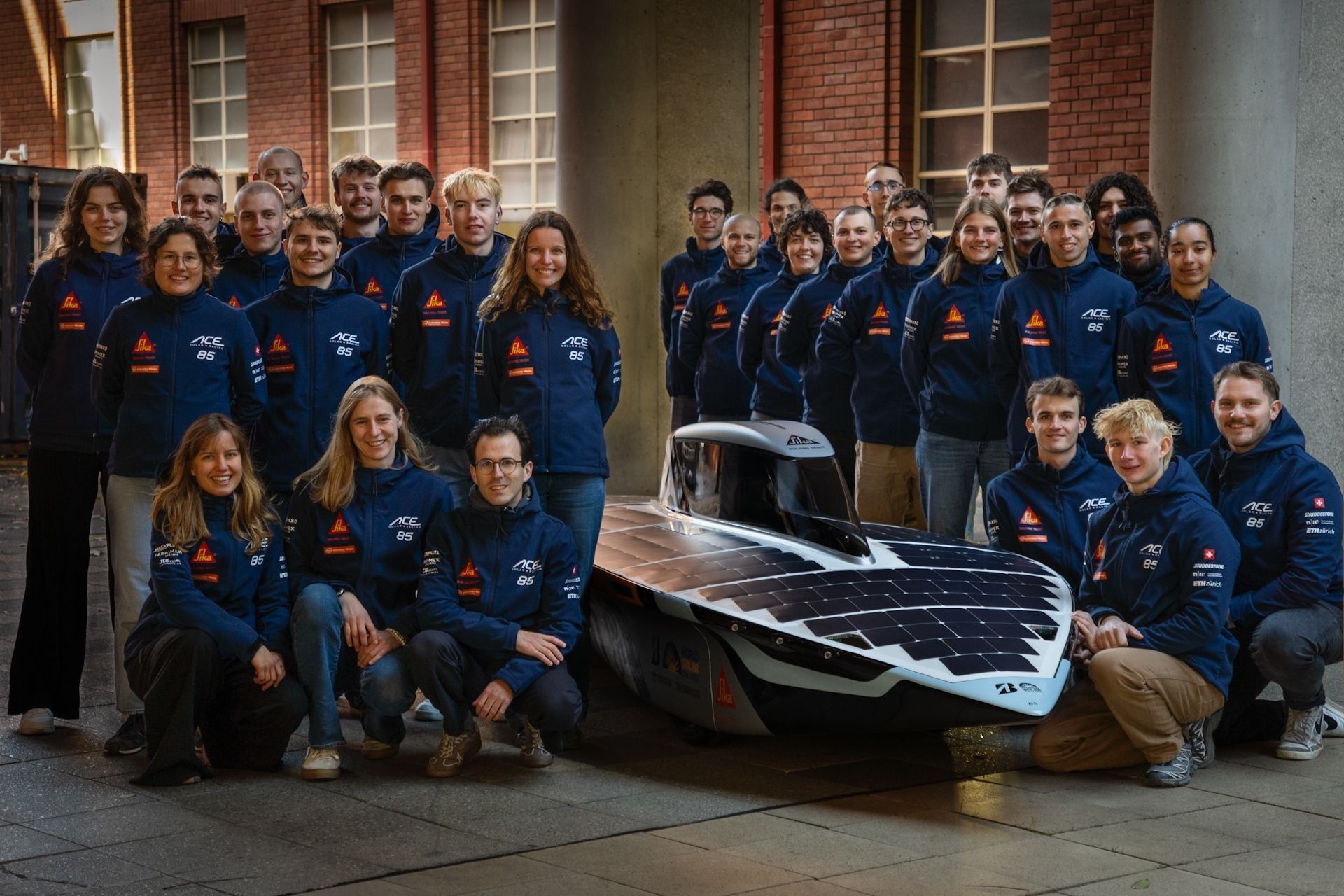

13’483 Kilometer liegen zwischen der Schweiz und der australischen Stadt Darwin mit seinen rund 140’000 Einwohnenden. In der das Rennsportteam «aCentauri Solar Racing» der ETH Zürich und der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) seit einigen Wochen lebt und arbeitet.

Es ist neun Uhr Schweizer Zeit, als die AZ mit Markus Strebel, Pascal Hungerbühler, Zoe Mackinga, Eric Werro und Benjamin Opderbecke in Darwin telefoniert. Die fünf FHNW-Studenten sind Teil der rund 30-köpfigen Delegation von aCentauri vor Ort. Die andere Hälfte ist in der Schweiz geblieben. So auch Benjamin Opderbecke aus Untersiggenthal. «Ich spiele über den Sommer viele Konzerte mit meiner Band und wollte diese nicht im Stich lassen», erklärt der ehemalige Industrial Design Student der FHNW schmunzelnd. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen.

An der Steckdose das Auto aufladen ist nicht erlaubt

Doch was macht das aCentauri Racing Team überhaupt in Australien? Sie nehmen am härtesten Solar Rennen der Welt teil. An der World Solar Challenge fahren sie 3000 Kilometer durch das australische Outback. Es führt von Darwin im Norden bis Adelaide im Süden. Oder einfacher gesagt: eineinhalb mal um die Schweiz herum. Und das alles in sechs Tagen.

Das Team nimmt mit seinem Solarauto «Silvretta» in der Challenger-Klasse teil. Die Energie bezieht es über die Solarpanelfläche, die das Auto umgibt. Laden per Steckdose ist nicht erlaubt.

Damit das Auto aber überhaupt diese Aufgabe meistern kann, fangen bereits ein Jahr zuvor die Planungen für das Gefährt an. Dann erhalten die teilnehmenden Teams das Regelwerk und sie können ihre Flitzer entwickeln.

Ein Jahr lang kaum ein freies Wochenende

Jeder im rund 60-köpfigen Team hat seine Aufgabe. Der Bremgarter Markus Strebel war zum Beispiel für die Entwicklung und Produktion der Radnabe zuständig.

«Ich hatte ein paar Vorgaben, an die ich mich halten musste», erklärt der 25-Jährige. Für ihn sei von Anfang an klar gewesen, dass er möglichst leicht und robust bauen will. Jedes Gramm zu viel am 200 Kilogramm schweren Sportwagen, braucht mehr Energie. Denn das Auto hat eine Leistung von drei Kilowatt bei 90 km/h, was der halben Leistung eines Föhns entspricht. So entwickelte er eine Radnabe aus Aluminium, die mit einem 3D-Drucker hergestellt wurde.

Bild: zvg

Unterstützung erhielt er dabei von einem der zahlreichen Sponsoren des Projekts. «Wir erhalten mehrheitlich Support bei der Entwicklung und der Bereitstellung von Materialien für das Auto», erläutert die Usterin Zoe Mackinga. Die 24-Jährige studiert Maschinenbau und ist bei aCentauri für die Kommunikation verantwortlich. «Ich wollte unbedingt dabei sein», lacht sie, «und da war gerade ein Platz in der Kommunikation frei.»

Sie würden zwar Spenden erhalten, erklärt sie, aber diese seien nicht sehr hoch. Ihr Flugticket nach Australien mussten sie sich selber kaufen. Die Unterstützung bei der Entwicklung und den Materialien seien viel höher. Das geht in Ordnung für die Studierenden.

Die Kosten für das Fahrzeug schätzen sie übrigens auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. «Ohne die nicht anfallenden Kosten für die Arbeitsstunden», lachen sie. Denn der Aufwand ist gross. Freie Wochenenden hätten sie in den letzten zwölf Monaten fast nicht gehabt, erzählt der 23-jährige Eric Werro. «Zum Schluss hin habe ich 40 bis 50 Stunden pro Woche für das Projekt gearbeitet und nebenbei Vollzeit studiert», fügt der 23-jährige Benjamin Opderbecke an. Bereuen, dass sie am Projekt teilgenommen haben, tun sie übrigens nicht: «Wir würden es sofort wieder machen!»

Ein Sticker weniger kann den Unterschied machen

Zurück zur Entwicklung von Silvretta. Auch die beiden Untersiggenthaler Werro und Opderbecke haben gemerkt, dass Kleinigkeiten grosse Auswirkungen haben können. Die beiden ehemaligen Industrial Design Studenten der FHNW waren für die Gestaltung des Fahrzeugs zuständig.

Bild: zvg

Dabei mussten sie auch die Aerodynamik – Luftwiderstand – berücksichtigen. «Es war krass zu sehen, was ein Sticker auf der Oberfläche mit dem Luftwiderstand gemacht hat», erläutern die beiden. Eine grosse Hilfe für Werro und Opderbecke ist übrigens Virtual Reality gewesen: «Wir konnten so alles direkt sehen und dementsprechend aufbauen oder anpassen.»

Seit Mitte Juli sind sie in Australien und haben weiter am Rennauto getüftelt, getestet und die Strecke abgecheckt. Nun sind sie in Darwin und bereiten alles für den Rennstart am 24. August vor. In sechs Tagen werden aCentauri und die anderen 25 Teams der Challenger-Klasse – sofern sie die Überprüfung der Rennleitung bezüglich des Regelwerks bestehen – rund 600 Kilometer am Tag zurücklegen. Dafür haben die vier Fahrer vom Schweizer Team jeden Tag von 8 bis 17 Uhr Zeit. Danach müssen sie pausieren. Das Ziel von aCentauri: In fünf Tagen wollen sie in Adelaide sein.

Eisige Winde und die nächste Generation

Übernachtet wird übrigens im Zelt. «Es hat etwas von einem Camping Trip», beschreibt Zoe Mackina die Reise lachend. Nur, dass zusätzlich noch am Auto geschraubt wird und sie den eisigen Winden des Winters im Outback ausgesetzt sind.

Bild: zvg

Mit der Zieleinfahrt in Silvretta Ende August endet für die Fünf dann ein Projekt, in das sie viel Zeit, Emotionen und Liebe gesteckt haben. Aber auch viel profitieren und lernen konnten.

Für Markus Strebel, Zoe Mackinga, Pascal Hungerbühler Eric Werro und Benjamin Opderbecke wird es die erste und letzte Teilnahme gewesen sein. Ihr Wissen wollen sie aber weitergeben. An die nächste Generation, die schon in den Startlöchern steht, zusammen mit Mackinga. Sie will in zwei Jahren wieder dabei sein. Dann aber in einer anderen Funktion.