Das Römerbad war ein Gutshof und kein öffentliches Bad

«Über die Ansiedlungen der Römer in unserer Gegend hat man erst seit etwas mehr als 50 Jahren bestimmte Anhaltspunkte», schrieb das Zofinger Tagblatt in seiner Ausgabe vom 20. September 1882. Gemeint war die Entdeckung eines römischen Gutshofs in Zofingen im Jahr 1826. Die Römer in Zofingen? Das war noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts undenkbar: Johann Jakob Frikart schrieb in seiner Chronik der Stadt Zofingen (1812 erschienen), dass Zofingen keine römischen Denkmäler auszuweisen habe. Zu jener Zeit waren zwar in Zofingen ein metallenes Isis-Bild und in Oftringen das Skelett eines römischen Legionärs sowie in Brittnau und Kölliken mehrere Münzen ausgegraben worden, doch die Nachweise für Gebäude fehlten. Somit blieb für Frikart «ein für alle mal das römische Zofingen ein Humbug!», wie das ZT im Jahr 1882 schrieb.

Da die ägyptische Göttin Isis als Schutzpatronin der römischen Thermen galt, konstruierten humanistische Gelehrte einen Zusammenhang zwischen der Figur und dem vermeintlichen Bad einer römischen Stadt namens Tobinium. Dieser lateinische Name für Zofingen ist jedoch urkundlich nicht belegt, wie August Bickel in seinem Buch «Zofingen von der Urzeit bis ins Mittelalter» schreibt. Selbst die ältesten lateinischen Quellen nennen Zofingen nie anders als in seiner deutschen Lautung. Dass es Thermen in Zofingen gegeben habe, verneinte Frikart in seiner oben erwähnten Schrift zurecht – denn nur aufgrund einer Figur und ohne weitere archäologische Beweise auf solche zu schliessen, ist höchst unwissenschaftlich.

Bild: Philipp Muntwiler

1826 kommt es doch zum Vorschein: das Römerbad

Wie sehr sich Frikart bezüglich Siedlungsspuren irrte, zeigte sich 14 Jahre nach Erscheinen seiner Chronik. Archäologische Funde südlich der Stadt machten seine These gründlich zunichte. Es war nicht mehr von der Hand zu weisen, dass es römische Besiedlung in Zofingen gegeben hat: «Es kamen Funde zum Vorschein, die den dickgesottensten Sünder bekehren mussten», schrieb das ZT 1882.

Damals im ZT

Einmal im Monat öffnet die Redaktion eines der Jahrgangsbücher im Archiv und schaut, was zu jener Zeit im ZT aktuell war. Heute: Die Besiedlungsgeschichte der Region zur Römerzeit, erschienen 1882.

Was war geschehen? Amtsschreiber Samuel Rudolf Sutermeister wollte im Oktober 1826 auf seinem Grundstück einen Keller graben und stiess dabei auf altes Mauerwerk – «Überreste eines Bades», wie das ZT schreibt. Das mussten also die von den humanistischen Gelehrten vermuteten Thermen von Tobinium sein, wie das ZT auch 1882 noch vermutet: «Den Hauptfund bildeten zwei hübsche Mosaikböden und unterirdische Heizeinrichtungen, die deutlich darauf hinweisen, dass hier in That und Wahrheit ehemals ein römisches Bad gewesen ist.» Und auch heute noch, beinahe 200 Jahre nach der Entdeckung der römischen Grundmauern, suggeriert der Name des nahen Restaurants diese Tatsache: Römerbad. Aber weit gefehlt. Es handelte sich um die Überreste des Herrenhauses eines römischen Gutshofs, eines grossen landwirtschaftlichen Betriebs. Dies ist auch im dritten Teil der ZT-Serie von 1882 zu lesen: «Mit einer Villa haben wir es ohne Zweifel auch bei unserem Römerbad zu thun. Von einem öffentlichen Bad kann da keine Rede sein.»

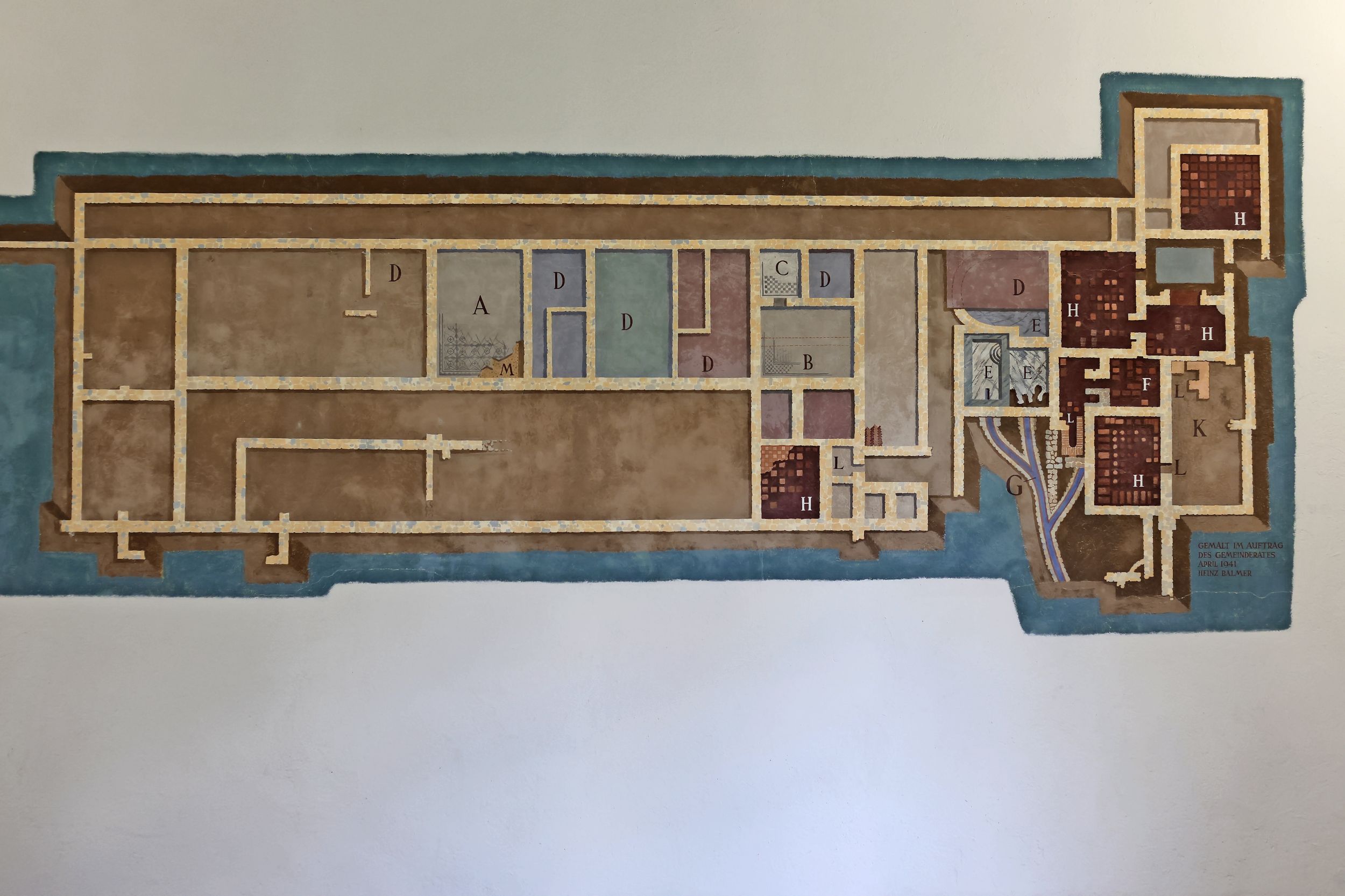

Aber trotzdem: Es wurde ein Bad ausgegraben. Dieses war Teil des Herrenhauses und befand sich im Südtrakt, der auch die mit Fussbodenheizung ausgestattete Winterwohnung beherbergte und heute nicht mehr sichtbar ist. Die Räume mit den Mosaikböden bildeten mit den angrenzenden Zimmern die Sommerwohnung, welche durch einen langen Korridor mit den Wintergemächern verbunden war.

Bild: Philipp Muntwiler

Der Regierungsrat zeigt sich interessiert

Sutermeisters Fund stiess auf öffentliches Interesse, sogar der Aargauer Regierungsrat habe sich darum bekümmert, wie das ZT 1882 schreibt: «Am 9. Oktober 1826 […] forderte die Regierung Herrn Suter (Bezirksamtmann) von Zofingen auf, ihr ferner Bericht über die Fortsetzung der Nachgrabungen zu erstatten, welche der Stadtrath in den Besitzungen nahe bei der Stadt veranstaltet hatte.»

Anfang November 1826 beschloss der Zofinger Gemeinderat, die sich «seit anderthalb Jahrtausenden in der Stadtgemeinde unter der Erde befindlichen römischen Altertümer vollständig aufzudecken» und dabei «keine Kosten zu scheuen» (zitiert nach Martin Hartmanns Archäologischem Führer).

Im April 1827 konnte Bezirksamtmann Suter gemäss ZT berichten, dass «unter der Inspektion des Hrn. Mauriz Sutermeister, des Raths, die Ausgrabungen und Nachforschungen mit einer hinlänglichen Anzahl von ‹Bauämtlern› wieder angefangen worden seien». Die Grabungen des Jahres 1827 legten unter anderem die drei Mosaikböden im Mitteltrakt des Herrenhauses frei, die für die Nachwelt konserviert wurden. Die beiden Schutzbauten, die heute noch über den Mosaiken stehen, wurden 1830/31 errichtet.

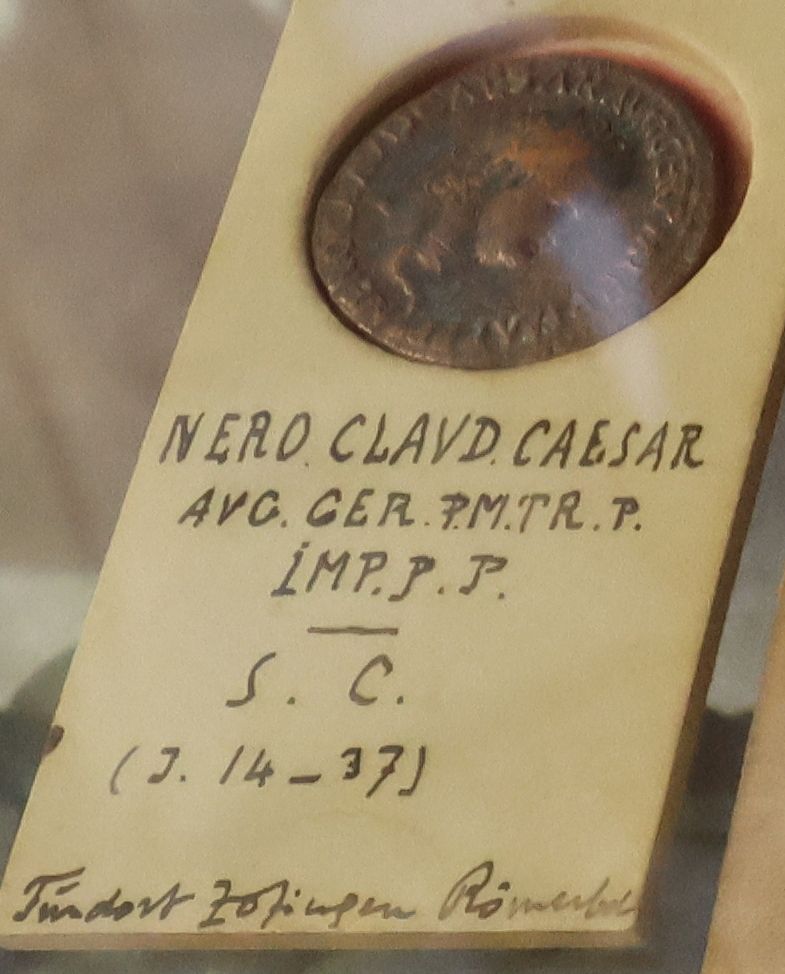

Ausser Grundmauern und den erwähnten Mosaikböden brachten die Grabungen wenig zu Tage, wie das ZT schreibt: «Zu bedauern bleibt, dass die Ausbeute an Geräthen und Schmucksachen, die etwas mehr Licht auf das Leben der römischen Ansiedler in unserer Gegend werfen könnten, eine sehr spärliche war und bis heute geblieben ist. Ein paar Münzen, ein paar ‹Chacheln›, wenige Bronzefabrikate und Gipsabdrücke ist Alles, was wir aus der Römerzeit besitzen.»

Bild: Philipp Muntwiler

Der Gutshof wurde wohl im 1. Jahrhundert errichtet

Die Funde der Ausgrabungen von 1826/27 seien beinahe alle verloren gegangen, schreibt Hartmann im Archäologischen Führer. Es existieren Zeichnungen von einigen der Gegenstände. Zur Datierung des Gutshofs dienten zwölf Münzen, die 1826 gefunden wurden. Die früheste wurde unter Kaiser Augustus (regierte 31 v. Chr. bis 14 n. Chr) in Nemausus (heute: Nîmes) geprägt, die spätesten unter Kaiser Constantin I. (reg. 306 bis 337). Die grösste Anzahl der Münzen stammt aus dem 3. Jahrhundert nach Christus (zwischen 217 und 282). Die wenigen Keramikbruchstücke konnten ins späte 1. und ins 2. Jahrhundert datiert werden. Der Gutshof scheint in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts errichtet worden zu sein und dürfte in der Zeit der Alemanneneinbrüche nach 260 verlassen worden sein. Eine spätere Besiedlung zu Beginn des 4. Jahrhunderts sei jedoch nicht auszuschliessen, schreibt Hartmann weiter.

«Auf dieses spärliche Fundmaterial hin ein Bild von dem Leben der römischen Ansiedlungen in unserer Gegend zu geben, wäre nun freilich ein sehr gewagtes Unternehmen», schreibt das ZT vor 140 Jahren. Denn zwar gab es zu jener Zeit wie eingangs erwähnt einige Münzfunde in Brittnau, Kölliken und Oftringen sowie das Skelett und die Isis-Figur, doch weitere Spuren fanden sich vorerst nicht.