«Fast überall würden sich Frauen sicherer fühlen, gäbe es keine Männer – das ist erschütternd»

Fast 100 Millionen Mal wurde alleine sein Song über Barbaras Rhabarber-Bar auf TikTok angeschaut. Daneben kann Bodo Wartke auf eine bald dreissigjährige Karriere als Sänger, Pianist und Dichter zurückblicken. Das lange im Voraus aufgegleiste Gespräch mit dem 1977 in Hamburg geborenen Musiker erweist sich als zeitlicher Glücksgriff.

Herr Wartke, wenige Minuten vor unserem Gespräch wurde bekannt, dass Sie der deutsche Preisträger des Salzburger Stier 2026 sind. Werden Sie nun mit Interviewanfragen überhäuft?

Bodo Wartke: Ja hoffentlich! Aber Sie sind auf jeden Fall der Erste, mit dem ich darüber spreche.

Und was möchten Sie loswerden?

Ich wusste ja schon länger von meinem Glück, durfte aber nichts sagen. Das war hart, denn diese länderübergreifende Auszeichnung ist schon was Besonderes für mich. Auch weil da eine fachkundige Jury entschieden hat.

Auch das Publikum mag Sie: Nach dem ausverkauften «Fauteuil» kommen Sie nun im gleichen Jahr ins deutlich grössere Basler Volkshaus. Ist das exemplarisch für das, was Ihnen gerade passiert?

Meine Auftritte waren schon vor viralen Hits wie «Barbaras Rhabarber Bar» überwiegend ausverkauft. Aber plötzlich sind Spielorte, die vor kurzem noch zu gross waren für mich, bereits zu klein.

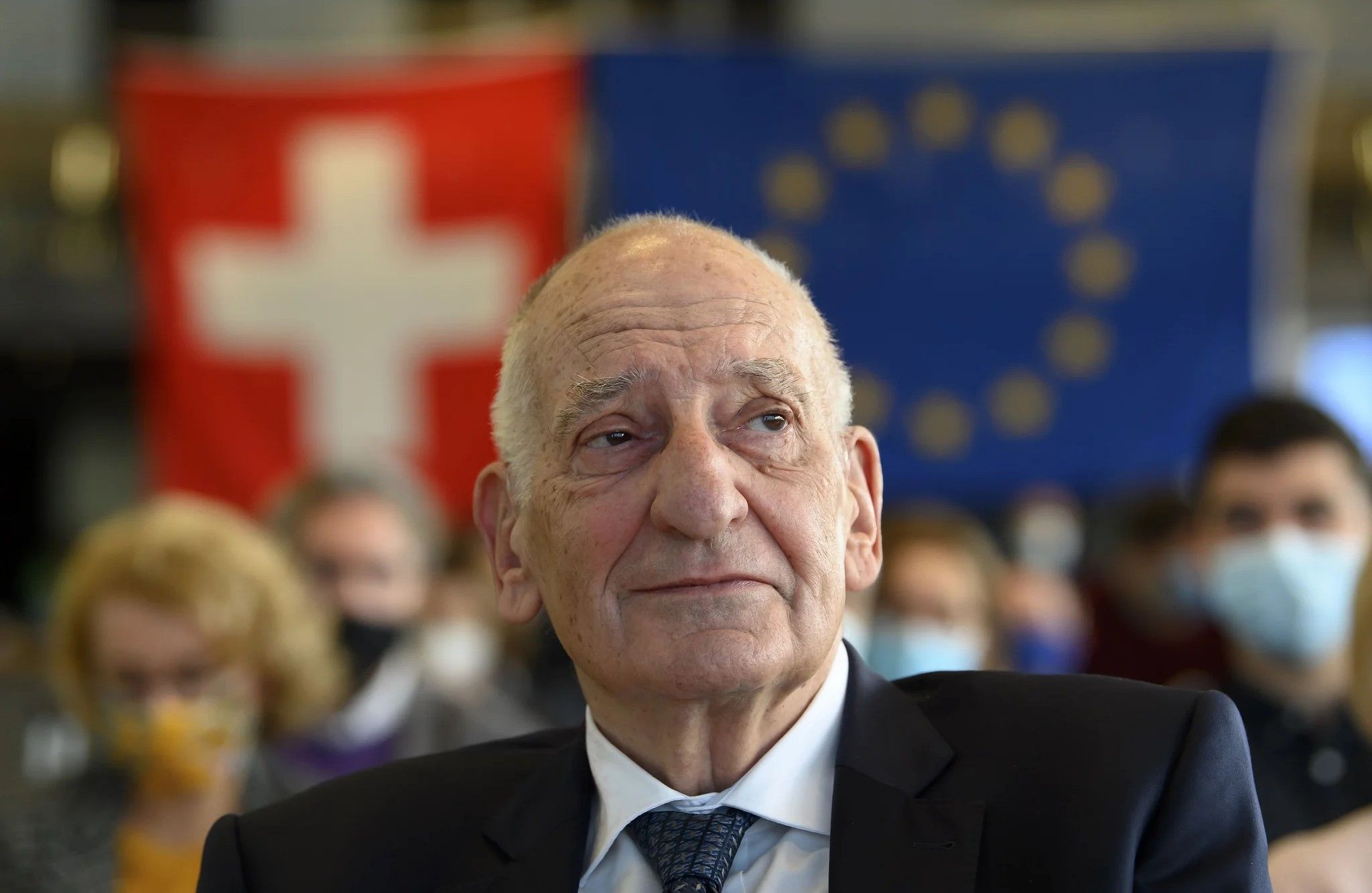

Bild: Sven A. Hagolani

Zu Ihrem treuen Publikum stossen nun neue Fans dazu. Deutlich jüngere?

Ja, nun sind da sehr viele Sechsjährige mit ihren Eltern im Konzert. Das finde ich besonders entzückend. Das sind nämlich auch die, die mich auf der Strasse erkennen und ansprechen.

Aber die Sechsjährigen können mit einem sozialkritischen Klavierlied doch nichts anfangen?

Nur den Zungenbrecherkönig zu geben, wäre mir zu eindimensional. Und gerade Kinder finden es gut, wenn man sich ihnen nicht anbiedert. Die haben Lust, sich mit erwachsenen Themen auseinanderzusetzen.

In «Ein Tag ohne» etwa besingen Sie einen fundamentalen Geschlechterunterschied.

Das Lied basiert auf einer weltweiten Umfrage, über die ich in der Zeitung gelesen habe. Fast überall ergab sich der Konsens, dass sich Frauen sicherer fühlen würden, gäbe es keine Männer. Das hat mich erschüttert.

Bodo Wartke, der Zeitungsübersetzer?

Genau. Der, der sich einen Reim auf alles macht.

So auch auf das längste deutsche Wort.

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, das gibt es offiziell! Die deutsche Sprache bietet etliche Kuriositäten und mein allabendliches Ziel ist, dass das Publikum dieses Wort mitsingt.

Auch in der Schweiz?

Na klar! Aber ich passe mich durchaus an mein Schweizer Publikum an.

Wir wollten Ihnen einen Schweizer Zungenbrecher vorschlagen.

Hab ich schon. Ich trage den vom Papst und seinem Speck-Besteck vor. Und zwar auf Dialekt – nach meinen Möglichkeiten. Ich habe aber auch ein Liebeslied im Repertoire, bei dem die Leute die Sprache wünschen können.

Wie jetzt?

Ich habe es in fast 90 Varianten parat. Darunter Suaheli, das offenbar für viele der Inbegriff einer abgefahrenen Sprache ist. Aber auch Klingonisch oder Elbisch oder Latein. In der Schweiz wünschen sich die Leute übrigens ganz häufig Walliser-Dütsch und Rätoromanisch.

Bild: Sven A. Hagolani

Die viersprachige Schweiz müsste ja Ihr Traumland sein.

Durchaus. Immer wenn ich da bin, frage ich mich, warum ich nicht da wohne. Man führe sich das vor Augen: Ihr habt Flüsse in Trinkwasserqualität, und in denen man zur Arbeit schwimmen kann!

Flüsse gibt es auch bei Ihnen.

In Berlin gibt es das Bestreben, die Spree wieder beschwimmbar zu machen. Aber wenn es regnet, dann schwappt die Kanalisation wieder über.

Solange nur die Flüsse braun werden in Deutschland…

Ha! Schön gesagt. Vielleicht kommt der Tag, an dem es mich zu Euch verschlägt. Je nachdem, wie sich die politischen Verhältnisse bei uns weiter entwickeln.

Wechseln wir zu Erfreulicherem: Wie kamen Sie zum Zungenbrecher?

Ich hatte schon vor der Pandemie den Wunsch, auf Social Media mit etwas stattzufinden, das da hinpasst. Meine regulären Lieder funktionieren nicht in diesem kurzen, knackigen Format. Und sie zu verstümmeln, hätte mir keinen Spass gemacht.

Also musste Ihre Zunge dran glauben?

Genau, dank den Zungenbrechern, die ich 2023 für mich entdeckt habe, war Social Media plötzlich keine leidige Pflicht mehr, sondern ein kreatives Vergnügen.

Sind Sie ein linguistischer Masochist?

Das Einüben eines Zungenbrechers ist tatsächlich ein Weg des Schmerzes. Das ist ja ein hochdiffiziler muskulärer Vorgang. Aber die gute Nachricht ist: Man kriegt es hin, wenn man lange genug übt.

Wie gross ist die Schaulust im Publikum, Sie beim verbalen Hochseilakt abstürzen zu sehen?

Die ist riesig. Es ist ja immer spannend, wenn man auf der Bühne Risiken eingeht. Beispielsweise bei meiner Nummer über den fixen Whiskeymixer oder bei «Im dichten Fichtendickicht» lauern die bösen Worte links und rechts von den Reimen.

Auf Youtube bekommen Sie viele englischsprachige Kommentare. Einer sagt, es sei seit Ihrem Rhabarber-Song so still geworden um Eminem.

Was für ein Lob! Ich bin ja nicht angetreten, den Rap zu retten. Aber hier freut mich zum einen, dass ich die Sprachgrenze durchbrochen habe. Zumal man Deutsch im Ausland als strenge und klanglose Sprache wahrnimmt.

Und zum anderen?

Zum anderen ist Eminem einer der ganz Grossen. Auf einer Stufe mit Beethoven, ohne Übertreibung. Es gab bei beiden ein Davor und ein Danach. Eminem hat Dinge getan, die sich zuvor niemand getraut hätte: Reimkaskaden, Binnenreime – eine regelrechte Revolution!

Also ein Vorbild?

Durchaus, insbesondere wenn es darum geht, mit der Fragestellung an einen Text heranzugehen, wie man ihn noch besser machen kann. Ich bin der Meinung, wer lange genug sucht, der findet. Ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht vom Reichtum des deutschen Wortschatzes.

Funktionieren Ihre schnellen Silben noch, wenn Sie demnächst in Stadien auftreten müssen?

Die Akustik ist selten das Problem. Mehr Sorge macht mir der Bezug zum Publikum, diese Intimität und Interaktion. Ich bin bislang noch nicht im Wankdorfstadion aufgetreten, aber im Frühjahr immerhin auf dem Kirchentag in Hannover, einem Openair vor knapp 20’000 Leuten. Da hatte ich wirklich Bedenken, aber es hat prima funktioniert.

Also nach oben hin alles möglich?

Ich freue mich jedenfalls, dass Kleinkunst auch gross werden kann.