Mit dem Sechsspänner aus Aarau geliefert: Wie St. Urban seine Glocken zurückbekam

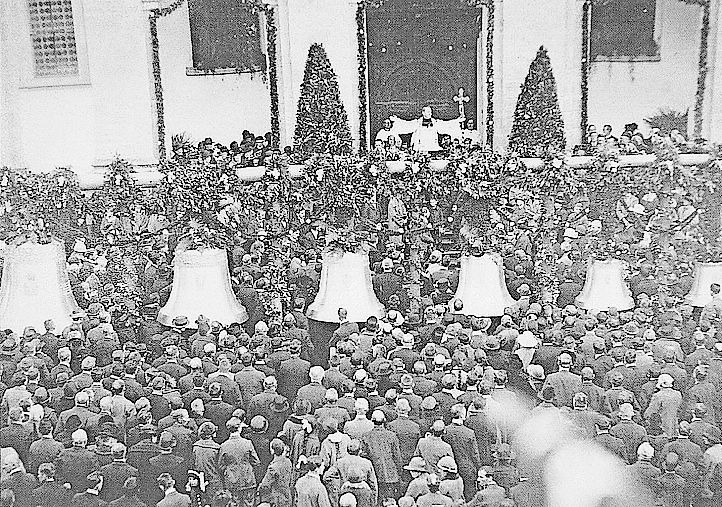

Sie kamen auf prächtig geschmückten Pferdegespannen nach St. Urban, begleitet von Mörsersalven, Musik und Jubel: die sechs neuen Glocken, die am 8. November 1925 in der Klosterkirche feierlich geweiht wurden. Sie wurden in der Aarauer Glockengiesserei Rüetschi fabriziert und markierten den Abschluss einer jahrzehntelangen Anstrengung, das einstige Gotteshaus wieder zum Klingen zu bringen.

Die Vorgeschichte reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Nach dem Sonderbundskrieg hob der Kanton Luzern das Kloster St. Urban 1848 auf und verkaufte die Anlage. Kunst- und Kulturgüter wurden zerstreut, die Glocken schliesslich nach Pfaffnau gebracht – und dort 1931 eingeschmolzen, weil das Geläut von Pfaffnau durch ein neues ersetzt wurde. Als der Staat Luzern 1870 den Gebäudekomplex zurückkaufte und drei Jahre später im Konvent eine «Irrenanstalt» einrichtete, blieb der Glockenturm leer. Erst Jahrzehnte später setzte sich eine kleine Gruppe engagierter Männer dafür ein, St. Urban sein Geläut zurückzugeben.

Neue Ausgabe der Heimatkunde Wiggertal

Die Fakten zu den Kirchenglocken von St. Urban stammen aus der «Heimatkunde Wiggertal» Band 77 (2020). Soeben ist die aktuellste Ausgabe, Band 83, der «Heimatkunde Wiggertal» erschienen. 27 Autorinnen und Autoren haben für das Jahrbuch recherchiert und geschrieben. Herausgekommen sind vielfältige Geschichten, zum Beispiel über Gülle aus dem Kanton Luzern, über den Wandel der Altersheime oder über die in Altbüron geborene Frauenrechtlerin Katharina Muff.Der neue Band umfasst 240 Seiten zu den Themenbereichen Umwelt, Heimat, Wirtschaft, Kultur, Geschichte und Sport. Informationen zur aktuellen Ausgabe sind zu finden unter www.heimatkunde-wiggertal.ch. Über die Website kann das Werk für 45 Franken bestellt werden. (sb)

Regierung genehmigte zuerst nur vier Glocken

Die treibende Kraft dahinter war Pfarrer Adolf Fries, der von 1919 bis 1935 in St. Urban wirkte. Mit grosser Überzeugungskraft startete Fries Anfang der 1920er-Jahre eine Sammelaktion für ein neues Geläut. Rund 19000 Franken kamen zusammen – eine beeindruckende Summe in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Doch die Regierung wollte sich an den Kosten nicht beteiligen und genehmigte zunächst nur vier Glocken. Enttäuscht wandte sich Fries an Josef Schürch-Mahnig, den Gemeindeammann von Willisau-Land und Besitzer des Berghofs St. Urban. Er war ein katholisch-konservativer Politiker und ein erfolgreicher Geschäftsmann.

Schürch-Mahnig verhandelte hartnäckig mit der Luzerner Regierung und legte einen Finanzplan über 57000 Franken vor. Der Kanton und die damalige Anstaltsleitung beteiligten sich schliesslich mit Teilbeträgen, während vier Männer aus St. Urban persönlich für 15000 Franken Bürgschaft übernahmen. Zudem steuerten zahlreiche «Gotten und Göttis» weitere Beiträge bei. Mitinitiant Major Hans Leibundgut nutzte seine Kontakte über Kantons- und Konfessionsgrenzen hinweg – so wurde das Geläut von St. Urban zu einem ökumenischen Gemeinschaftswerk.

Mit einem Sechsspänner von Aarau nach St. Urban

Am 5. November 1925 verliessen die sechs Glocken die Giesserei Rüetschi in Aarau. Tags darauf erreichten sie – gezogen von sechs Pferden – St. Urban. Hunderte säumten die Strassen, um die bronzenen Klangkörper zu empfangen. Die Weihe nahm am 8. November 1925 Dekan Johann Gassmann aus Willisau vor. Anschliessend feierten Pfarrer, Spender und Helfer im Gasthof Löwen, bevor die Glocken am 12. Dezember 1925 in den Türmen aufgehängt wurden.

Die neue Glockenfolge war die erste, die der monumentalen Barockkirche klanglich gerecht wurde. Sie umfasst die Dreifaltigkeits-, Ave-Maria-, Urban-Ulrich-, Theresia-, Herz-Jesu- und Barbara-Glocke und bildet in der Tonfolge a°–c′–d′–e′–g′–a′ einen hellen, festlichen Dur-Akkord. Die Dreifaltigkeitsglocke ist mit einem Gewicht von 4385 Kilogramm die schwerste der sechs Glocken. Eine Hörprobe des Geläutes der Klosterkirche St. Urban gibt es unter Radio SRF Musikwelle.

Hundert Jahre später erklingen die Glocken noch immer über dem Wiggertal. Am Sonntag, 23. November, lädt die katholische Kirchgemeinde St. Urban zum Festgottesdienst in der Klosterkirche mit anschliessendem Apéro ein, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Feier erinnert an das Werk jener Menschen, die 1925 dem Schweigen der Türme ein Ende setzten – und der Kirche ihre Stimme zurückgaben.

Verwendete Quellen: Cäsar Menz, «Die Glocken von Sankt Urban – eine Historie mit Misstönen», in: Heimatkunde Wiggertal, Bd. 77 (2020), S. 162–171; Medienmitteilung der Katholischen Kirchgemeinde St. Urban, 10. November 2025.