Wie sich Dialekte verändern – und was das mit unserer Persönlichkeit zu tun hat

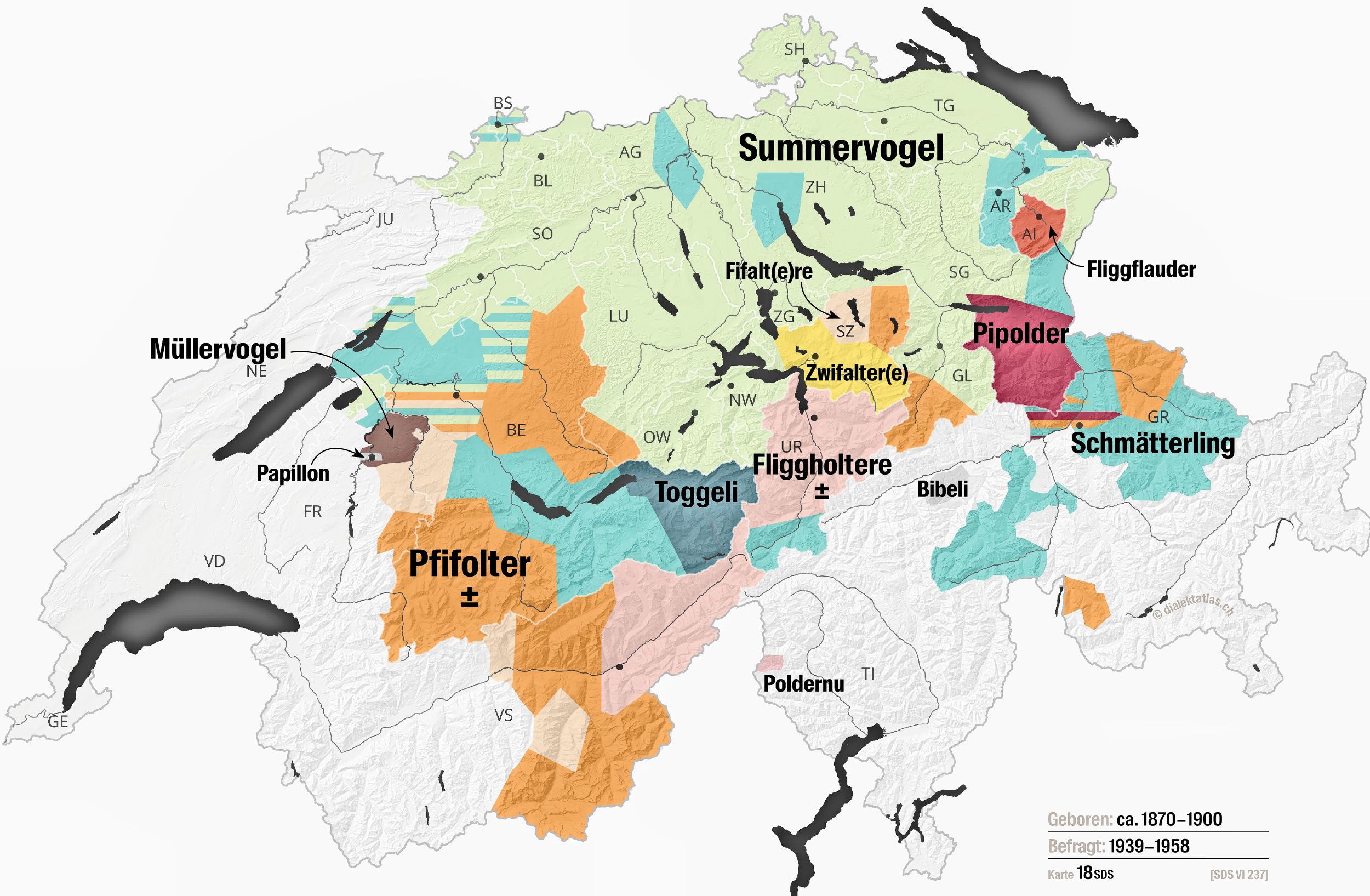

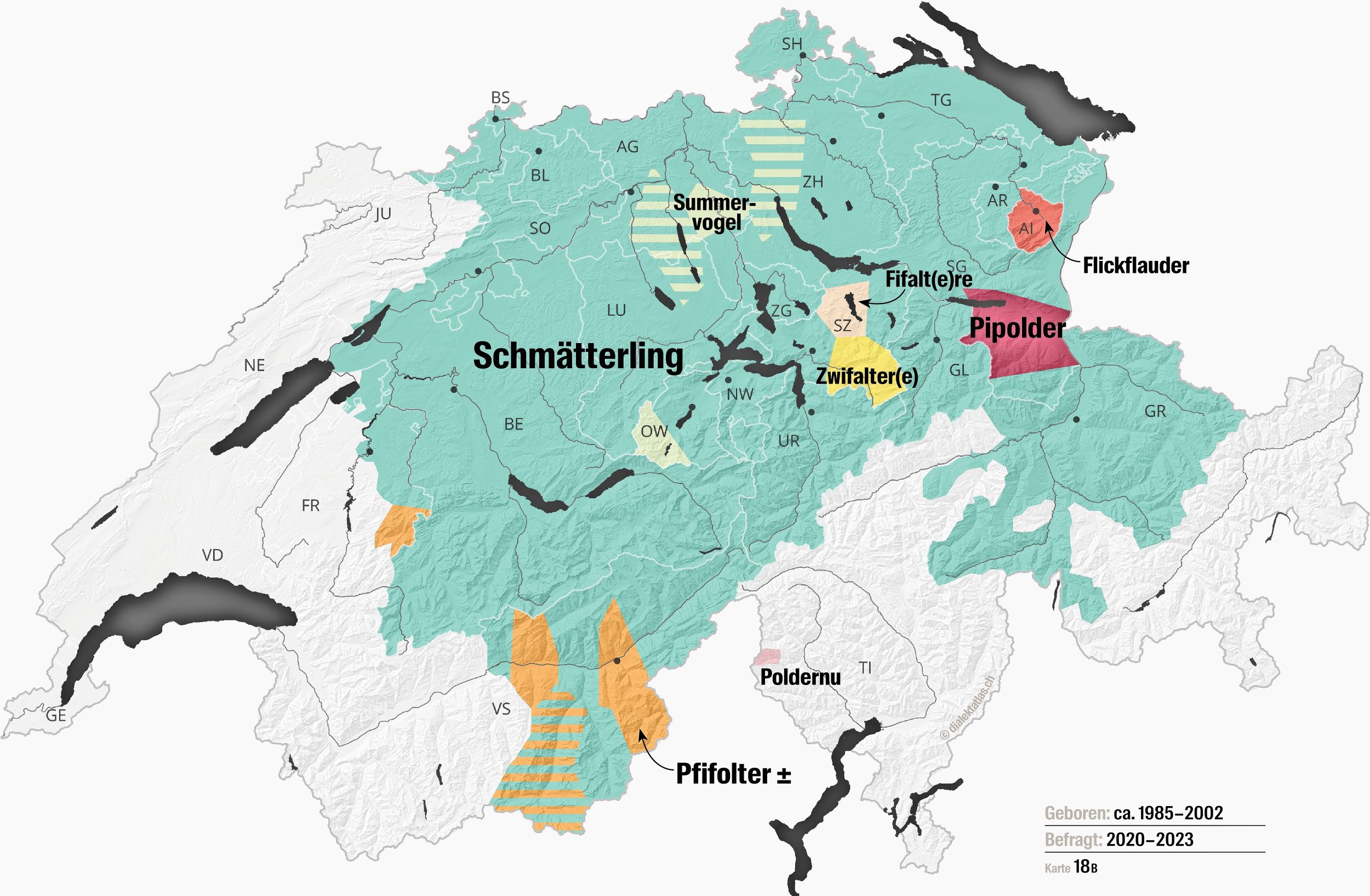

Vor hundert Jahren flatterten im Schweizer Mittelland noch unzählige Summervögel – im Sprachgebrauch. Heute heisst es fast überall Schmetterling. Dieser Wortwechsel ist mehr als nur eine neue Bezeichnung: Er verdeutlicht den fortlaufenden Wandel im Schweizerdeutschen.

Um diese Veränderungen zu verstehen, verglichen wir ältere Befragungen aus dem Sprachatlas der deutschen Schweiz (1939–1958) mit einer neuen Erhebung an der über 1000 Personen teilnahmen. Die historischen Befragungsorte wurden stichprobenartig wiederaufgenommen, die Interviews online durchgeführt. Die Teilnehmenden beantworteten Fragen zu Dialektwörtern und füllten einen umfangreichen Fragebogen zu Biografie, Einstellungen, Persönlichkeit und weiteren Lebensbereichen aus. So liessen sich Sprachkarten von „damals“ und „heute“ direkt vergleichen und die wichtigsten Einflussfaktoren der Veränderungen ermitteln.

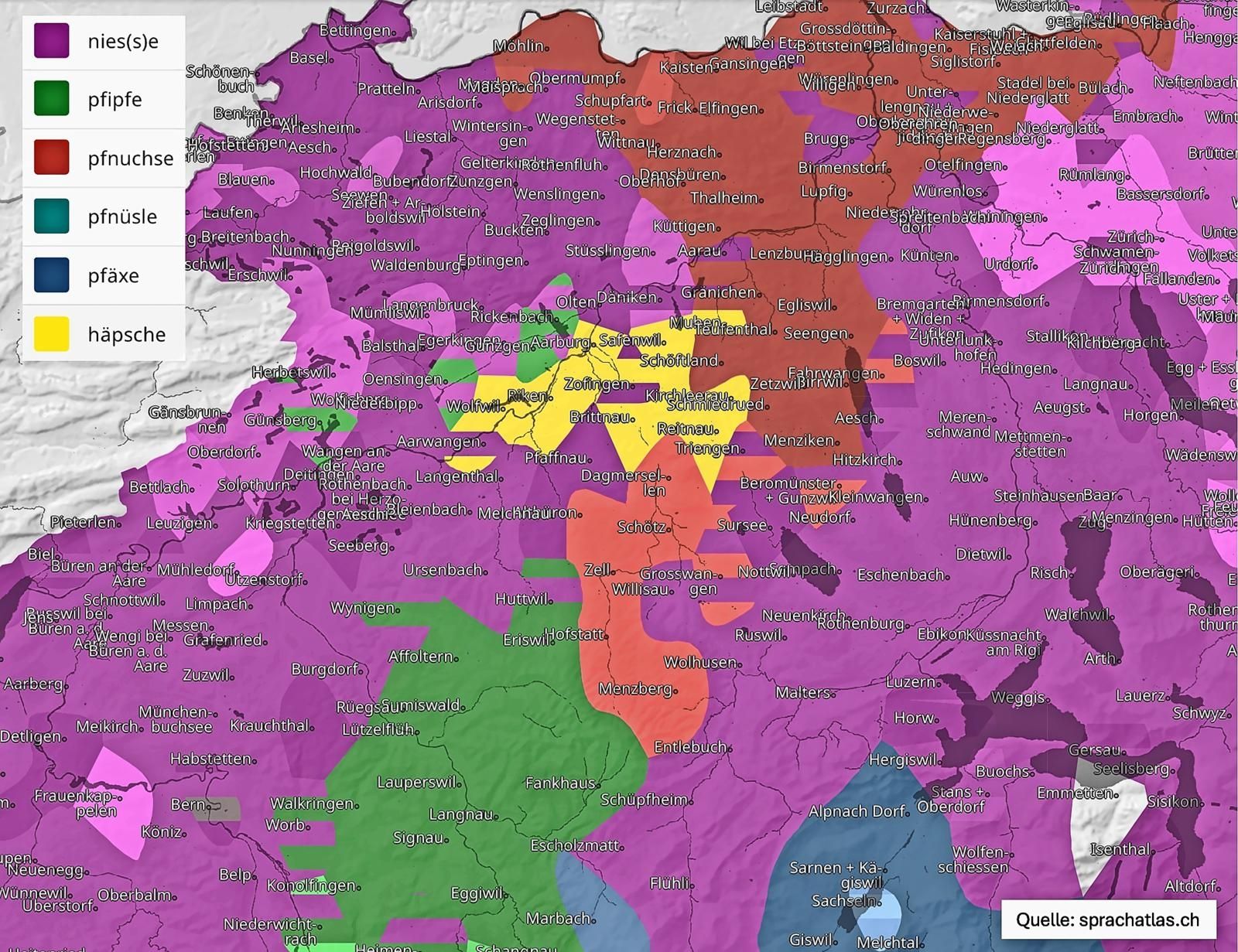

Vier Wörter stehen exemplarisch im Fokus, die auch Gegenstand einer laufenden Fachpublikation sind: Schmetterling, Rande, Schlittschuhlaufen und Stäge. An ihnen zeigen sich verschiedene Formen von Wandel im Schweizerdeutschen – oder, im Fall von Stäge, dessen Ausbleiben: Annäherung an das Standarddeutsche (Schmetterling), Herausbildung helvetischer Standardformen (Rande), regionale Ausbreitung von Neuschöpfungen (schlööfle) und Stabilität (Stäge).

Aus sprachwissenschaftlicher Sicht besonders interessant sind die Erklärungen: Sprachwandel hängt nicht nur von Alter oder Herkunft ab. Auch Einstellungen und Persönlichkeit spielen eine Rolle. Erfasst wurde das mit standardisierten Skalen: Die Dialekt-Identität über Aussagen wie „Ich finde es schön, wenn Leute aus anderen Regionen merken, welchen Dialekt ich spreche.“; die Haltung zu Sprachwandel über Erwartungen und Wahrnehmungen („Ich denke, schweizerdeutsche Dialekte werden sich in Zukunft stark verändern.“); und die kommunikative Anpassung über Selbstauskünfte zur bewussten Wortwahl gegenüber Auswärtigen („Wenn ich mit Leuten aus einem anderen Dialektgebiet spreche, passe ich mich an.“). Die Persönlichkeit wurde mit dem psychologischen Big-Five-Inventar erhoben – Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus.

Was zeigt sich? Jüngere sagen häufiger Schmetterling, doch wer eine starke Dialekt-Identität hat, hält gerade in dieser Gruppe eher an lokalen Varianten fest. Bei Rande spielt die Verträglichkeit eine Rolle: Umgängliche Personen übernehmen die verbreitete Form eher. Wer hingegen Sprachwandel kritisch bewertet, bleibt häufiger bei der regionalen Variante. Beim Schlittschuhlaufen zeigt sich ein anderes Muster: Alter erklärt wenig, doch ältere Sprecherinnen und Sprecher, die ihre Anpassung an Gesprächspartner bewusst steuern, bewahren traditionelle Ausdrücke häufiger – offenbar aus sprachlicher Wachsamkeit. Stäge bleibt über Generationen hinweg stabil; Treppe taucht zwar vereinzelt auf, setzt sich aber nicht durch.

Das Fazit fällt schlicht aus: Sprachlicher Wandel ist nicht nur eine Frage von Raum und Zeit, sondern auch von Haltung und Persönlichkeit.

Professor für Deutsche Soziolinguistik an der Universität Bern. In der ZT-Kolumne «Profässer Leeme» schreibt der Zofinger über Dialekte und Sprache. www.adrianleemann.com