«Du hast die grüne Politik mitgeprägt» – berührende Laudatio auf Christiane Guyer

Stadtpersonal kann sich freuen: Der Einwohnerrat sagt Ja zur Lohnerhöhung

Reformierte Kirchgemeinde Zofingen zieht Verkauf von Liegenschaften in Betracht

Eindrücke aus 125 Jahren: Eine Zeitreise durch Mühlethal

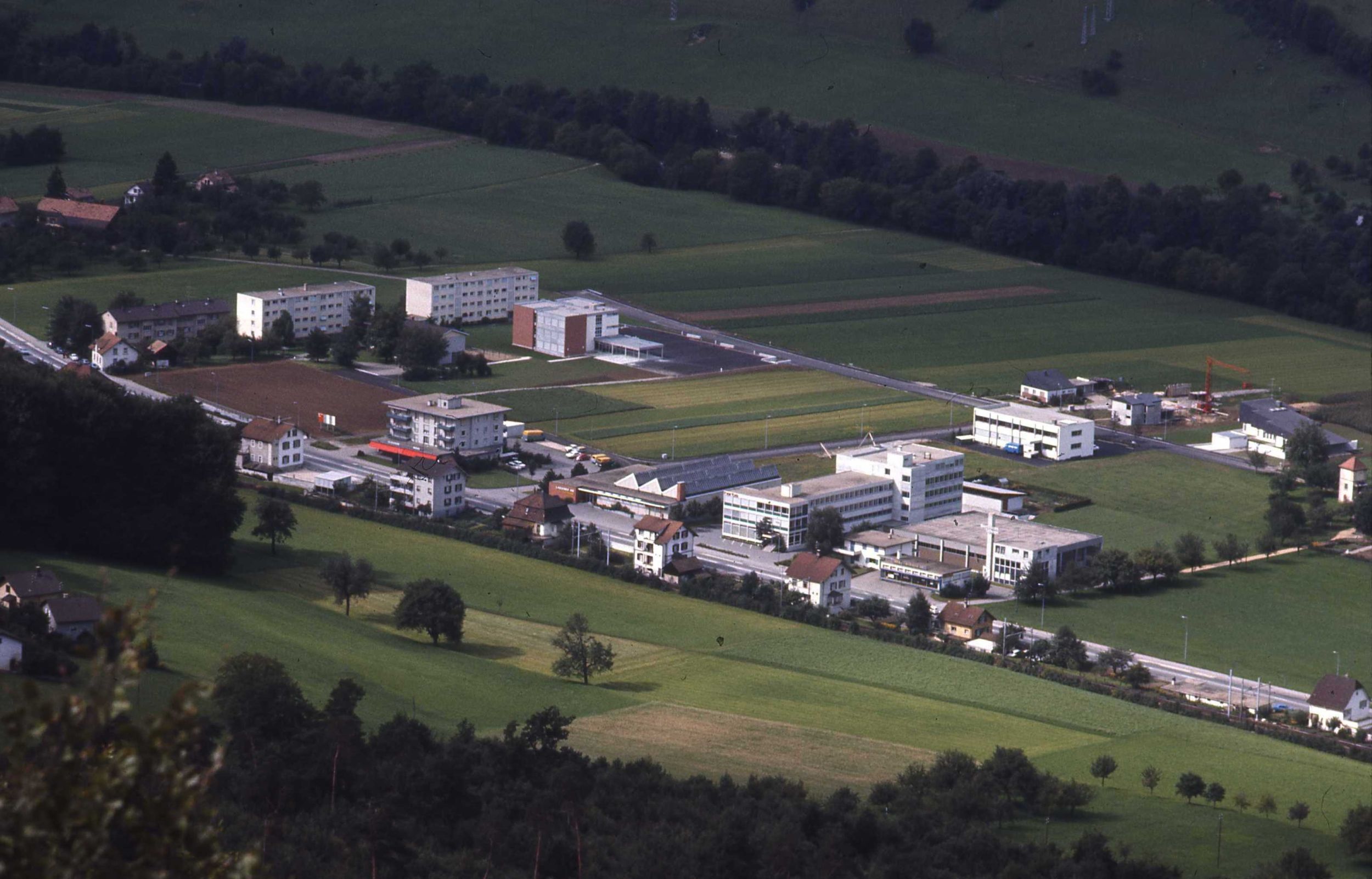

Heute ist es ein Ortsteil Zofingens, vor 24 Jahren aber war es noch eine eigenständige Gemeinde: das Mühlethal. Wobei es über viele Jahrhunderte immer wieder Unstimmigkeiten über die Eigenständigkeit des einstigen Dorfes gab.

Das Mühlethal ist klein, aber keineswegs langweilig. Das beweisen die beliebten «Mühlethaler Geschichten», die seit 2017 regelmässig im Wiggertaler erscheinen. Verfasst werden sie vom Journalisten Christian Roth, ein gebürtiger Mühlethaler, der heute in Würenlingen wohnt. Gemeinsam mit einem weiteren Ur-Mühlethaler, Bruno Graber, der heute noch dort wohnhaft ist, hat Roth auf Einladung des Historischen Vereins Zofingen (HVZ) eine fotografische Zeitreise vorbereitet.

Viele Erinnerungsstücke gesammelt

Der Vortrag, der am Freitagabend unter dem Titel «Mühlethal einst und heute» stattfindet, vereint zwei zentrale Aspekte der Mühlethaler Geschichte: eine Fotopräsentation und die Geschichten, die in den letzten Jahren im Wiggertaler erschienen sind.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Bilder gezeigt werden. «Ich sammle schon länger Fotos und hatte bereits 1992 eine Fotoausstellung», erzählt Bruno Graber. Der mittlerweile pensionierte Sozialpädagoge und Erwachsenenbildner gestaltete diese zusammen mit Konrad Zimmerli zur 750-Jahr-Feier der Gemeinde Mühlethal.

Ernst Roth, Christian Roths Onkel, der in den 1960er Jahren als Schüler selbst viel vom Dorf fotografierte, habe ebenfalls viele seiner Aufnahmen beisteuern können.

Mühlethal im Jahr 1900. – Bild: zvg

Mühlethal im Jahr 1966. – Bild: zvg

Mühlethal im Jahr 1992. – Bild: zvg

Mühlethal heute. – Bild: zvg

Ursprünge der Mühlethaler Geschichten

Obwohl die «Mühlethaler Geschichten» erst seit acht Jahren publiziert werden, fing Christian Roth bereits 2003 im Rahmen eines Praktikums beim Zofinger Tagblatt an, diese zu recherchieren. «Lokalredaktor Kurt Blum riet mir damals, ältere Mühlenthaler zu befragen und ihre Erinnerungen zu dokumentieren», so Roth, der weiter von Werner Roth erzählt, ehemaliger Posthalter und Gemeindeammann. «Er erzählte mir spannende Anekdoten, etwa von der Abbruchaktion des alten Schulhäuschens durch das Militär oder von den frühen Tagen der Telefonie.»

So etwas wie eine Klassenzusammenkunft

In den Jahren 2023 und 2024 veranstalteten Bruno Graber, Ernst Roth und Christian Roth sogenannte Erinnerungsabende, an denen bereits viele der Bilder des Mühlethals gezeigt wurden. «Da kamen rund 200 Menschen, natürlich vorwiegend Mühlethaler und es entstanden ganze Klassenzusammenkünfte», erinnert sich Graber und lacht. Das erfreue ihn besonders, fügt Roth an.

Auf einer Festplatte haben die drei Ur-Mühlethaler ein digitales Archiv angelegt, auf dem alle Fotos gespeichert sind – auch neue Aufnahmen sollen dort abgelegt werden. Sollten weitere Mühlethalerinnen und Mühlethaler alte Bilder besitzen, dürfen sie sich gerne bei Bruno Graber und Christian Roth melden.

Bild: zvg

«Schulen zählten immer zu den besten» – als der Bildungsplatz Aarburg über die Landesgrenzen hinaus bekannt war

Der Bildungsplatz Aarburg war im 19. Jahrhundert dank zweier privater Lehranstalten weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt: zum einen durch das 1827 von Nanette Schmitter gegründete Töchterinstitut auf der Hofmatt, zum andern durch das Knabeninstitut Zuberbühler im Städtli. Ersteres wurde 1861 von Pfarrer Heinrich Welti-Kettiger übernommen, der das Institut ab 1870 in der Villa des Fabrikanten Adolf Grossmann an der Bahnhofstrasse weiterführte. Bis 1874 durften Mädchen die Bezirksschule nicht besuchen, weshalb diese Privatschule eine willkommene Einrichtung war. Welti-Kettiger war zudem während einiger Zeit auch für die Lehrerinnenausbildung zuständig.

Damals im ZT

Einmal im Monat öffnet die Redaktion eines der Jahrgangsbücher im Archiv und schaut, was zu jener Zeit im ZT aktuell war. Heute: Die Bildungslandschaft in Aarburg um 1904. Das Primarschulhaus Höhe wurde Ende der 1960er-Jahre erbaut und 2015 saniert sowie um den Anbau links erweitert.

Aus Altersgründen geschlossen

1904 endete die Geschichte des Töchterinstituts. In einer kurzen Notiz im Zofinger Tagblatt vom 8. November ist zu lesen: «Wie wir vernehmen, hat Hr. Pfr. H. Welti-Kettiger die Weiterführung seines rühmlichst bekannten Töchterinstituts aus Altersrücksichten aufgegeben. Dasselbe existierte nun 43 Jahre lange.» Bei seiner Arbeit unterstützt wurde Welti-Kettiger von seiner Frau Emma und den beiden Töchtern. Im Laufe der Jahrzehnte besuchten über 1000 Schülerinnen das Institut. Sie kamen, ähnlich wie es beim Knabeninstitut Zuberbühler der Fall war, aus aller Welt und wohnten meist intern, während nur wenige als Externe die Schule besuchten. Gemäss ZT kam es nicht selten vor, dass Töchter und sogar Enkelinnen einstiger Zöglinge ebenfalls hier zur Schule gingen, «ein Beweis von deren Liebe zum Institut».

Doch nun war die Schule aus. «Das Eingehen des Instituts ist nur zu beklagen, bildete dasselbe für Aarburg doch einen Faktor materieller Prosperität», schreibt das ZT weiter. «Durch die Pensionärinnen selbst erlangte es auch im Auslande eine gewisse Notorietät (Bekanntheit, Anm. d. Red). Wir wünschen dem verdienten Veteranen der Pädagogik ein recht langes, gesegnetes otium cum dignitate (dt. Musse in Würde).» Mit diesen Worten schliesst das ZT die Berichterstattung zum Welti’schen Töchterinstitut.

Zur selben Zeit wie Welti-Kettiger sein Töchterinstitut aufgab, begann die Winterschule für die Aarburger Primarschüler. Veränderungen gab es auch für sie: Das neue Schulhaus auf der Hofmatt konnte Anfang November 1904 bezogen werden. Dem Bau vorangegangen war ein langer Streit um den Standort des Gebäudes.

Quellen und Nachschlagewerke

– Aarburger Haushalt-Schreibmappe: Ausgabe 1963

– Aarburger Neujahrsblatt: Ausgaben 1982, 2005 und 2025

– Landesindex der Konsumentenpreise, Teuerungsrechner: online unter lik-app.bfs.admin.ch/de/lik/rechner

– Online-Inventar der Kantonalen Denkmalpflege Aargau: INV-AAB901 Schulhaus Hofmatt, 1903–1904

– Webseite der Stadt Aarburg: www.aarburg.ch/uebersichtbildung

– Zofinger Tagblatt: Ausgaben vom 30. März 1903, 4. Oktober 1904, 31. Oktober 1904 und 8. November 1904

Im Dezember 1900 einigte sich die Gemeindeversammlung auf den Kauf verschiedener Landparzellen beim Herrenspittel. Da jedoch Gemeindeammann Adolf Scheurmann mit einem der Verkäufer verwandt war und bei der Abstimmung nicht in den Ausstand getreten ist, wurde gegen den Beschluss erfolgreich rekurriert und ein Schulhausbau bei der heutigen Alten Turnhalle in Erwägung gezogen.

Da jedoch das Areal beim Herrenspittel, dem ehemaligen Spital für die Gemeinden Aarburg, Oftringen und Niederwyl (Rothrist), von den vier in Betracht gezogenen Örtlichkeiten die geeignetste war, beschloss die Gemeindeversammlung 1901, das neue Schulhaus auf der Hofmatt zu bauen.

Schulhaus sollte nicht mehr als 150’000 Franken kosten

Den ausgeschriebenen Wettbewerb gewann das Architekturbüro Bracher & Widmer aus Bern und erhielt den Bauauftrag. Das neue Haus sollte 12 Schulzimmer für 580 Kinder sowie Lokale für unter anderem die Kochschule erhalten und nicht mehr als 150’000 Franken kosten (was heute gegen 2 Mio. Franken entspräche).

Im März 1903 stimmte die Gmeind dem Projekt schliesslich zu, im Juli erfolgte die Grundsteinlegung und im November 1904 war das Gebäude bezugsbereit. Bei der Schulhauseinweihung nahm der Präsident der Schulpflege, Josef Gloor-L’Orsa, die Schlüssel für das Schulhaus Hofmatt entgegen und pries in seiner Rede die Schulen Aarburgs, weil sie schon immer zu den besten im Aargau gezählt hätten.

Gekostet hat das Schulhaus übrigens deutlich mehr. In einer Zwischenbilanz an der Oktober-Gmeind 1904 war die Rede von 196 000 Franken, in heutigem Wert um die 2,5 Mio. Franken.

Im Gebäude links, das hier das Restaurant Hofmatt beherbergt, war ab 1827 das Töchterinstitut von Nannette Schmitter untergebracht. Aufnahmedatum unbekannt. – Bild: Sammlung Heimatmuseum Aarburg

In diesem Gebäude war zwischen 1870 und 1938 das international bekannte Knabeninstitut Zuberbühler untergebracht. Aufnahme vom 19. November 2025. – Bild: Philipp Muntwiler

Das Schulhaus Höhe in Aarburg. Aufnahme vom 19. November 2025 – Bild: Philipp Muntwiler

Schulhaus Hofmatt im Bau 1903/04 (das Schulhaus wurde 1904 eingeweiht). Links ein Lagerhaus, ein Relikt aus der Flösserzeit (wurde vermutlich kurze Zeit später abgerissen). Heute ist hier der Platz der Begegnung. Die Bäume im Aarepärkli wurden 1908 gesetzt.

Das Gebiet Höhe Ende der 1960er-Jahre mit neu errichtetem Schulhaus Höhe. – Bild: Archiv Max Roth

Stadtrat kann öffentliche Tagesschule weitertreiben

«Du hast die grüne Politik in Zofingen mitgeprägt» – Rat verabschiedet Stadtpräsidentin Christiane Guyer+++Budget 2026 einstimmig genehmigt

Die letzte Sitzung in dieser Legislatur ist beendet. Die Anwesenden gönnen sich jetzt noch einen Apéro – und wir verabschieden uns.

Behördenmitglieder verabschieden sich

Zum Schluss werden die austretenden Einwohnerratsmitglieder verabschiedet. Und Einwohnerratspräsident Matthias Hostettler (Grüne) hält eine berührende Rede zum Abschied von Stadtpräsidentin Christiane Guyer, die im Frühling die Wiederwahl nicht geschafft hat. «Du hast die grüne Politik in Zofingen nicht einfach vertreten – du hast sie mitgeprägt», sagt Hostettler. «Ob in Fragen der Nachhaltigkeit, der Kultur oder der Sicherheit: Deine Handschrift ist sichtbar geblieben. Und vieles, was heute in der Stadt selbstverständlich erscheint, wurde wesentlich von dir angeschoben, durchgetragen oder beharrlich verteidigt.»

Guyer hält danach ebenfalls eine Rede, hält Rückschau auf die letzten vier Jahre, in denen sie den Stadtrat präsidieren durfte. An den Einwohner- und Stadtrat gerichtet sagt sie: «Zusammen haben wir einige Projekte vorangebracht, darauf können wir gemeinsam stolz sein.» Die Legislatur gehe zu Ende, die nächste beginne bald. «Ich wünsche Mut, Mass und Dialogfähigkeit, Einigkeit, Grosszügigkeit und Weitsicht. Es geht darum, tragfähige Lösungen zu finden für die Stadt und Region», sagt Guyer. Einwohnerrat und Stadtrat seien von der Bevölkerung gewählt dafür, sich für das Wohl von Zofingen und der Bevölkerung einzusetzen.

In seiner Abschlussrede erwähnt der abtretende Einwohnerratspräsident Matthias Hostettler (Grüne), dass er sich wünscht, dass die Fraktionen wieder vermehrt in den Dialog treten. Eine besondere Erinnerung hat er an den Stichentscheid, den er bezüglich Sanierung der Pfistergasse fällen durfte und er erinnert daran, wie viele Projekte in letzter Zeit realisiert wurden. «Manchmal geht es in der Politik doch schnell.» Als Tiefpunkt bezeichnet er die Abwahl von Christiane Guyer, die ihn stark beschäftigt habe.

Etliche Fragen in der Fragerunde

Daniela Nadler (SVP) fragt, wieso geplant ist, Industrieland zu verkaufen, wenn Land doch grundsätzlich im Baurecht abgegeben werden soll. Stadtrat Peter Siegrist (parteilos) erklärt, dass der Stadtrat entscheiden kann, ob er Bauland verkaufen oder im Baurecht abgeben kann. Wenn es in der Kompetenzsumme des Stadtrates liegt, dann kann er das ohne Rücksprache mit dem Einwohnerrat entscheiden.

Adrian Gaberthüel (FDP) fragt, wieso die Weihnachtsbeleuchtung aus dem Investitionsplan verschwunden ist. Stadtpräsidentin Christiane Guyer sagt, man habe überprüft, was tatsächlich nötig sei. Wenn es eine Weihnachtsbeleuchtung brauche, dann könne man auch mit einem separaten Antrag an den Einwohnerrat gelangen, doch nächstes Jahr sei nichts in dieser Richtung geplant.

Anschliessend stimmt der Einwohnerrat über die stadträtlichen Anträge ab. Das Budget 2026 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 99 Prozent, die Investitionsrechnung und die Stellenpläne werden mit 34 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung genehmigt. Der Einwohnerrat nimmt mit 30 Ja- zu 4 Nein-Stimmen bei 1 Stimme Enthaltung Kenntnis von den Investitions- und Finanzplänen 2026–2035.

Rat streicht 130 beantragte Stellenprozente

130 Stellenprozente – 100 Prozent sind vorgesehen für den Hochbau, 30 Prozent für den Werkhof – will Hansruedi Sommer im Namen der SP-Fraktion streichen lassen. Dies, weil unklar ist, wie die Organisation in diesem Bereich künftig aussehen wird. Der Stadtrat habe informiert, dass ein Ausschuss die Bauverwaltung prüft und allfällige Varianten erarbeite. «Es ist seltsam, wenn der Stadtrat Stellen schaffen will in einem Bereich, bei dem man nicht weiss, wie er organisiert sein wird», so Sommer. Weil durch Pensionierungen wesentliche Veränderungen anstünden, bestehe die Chance für Veränderung. «Sollte es dann doch Stellen brauchen, kann der Stadtrat immer noch einen Antrag stellen nächstes Jahr.»

Unterstützung erhält die SP von der Fraktion FDP/ZM. Dagegen spricht sich dafür die Fraktion EVP-Die Mitte aus. Sie findet, dass das Stellenwachstum aktuell dem Bevölkerungswachstum entspricht. Zudem habe die Stadt Zentrumsaufgaben zu erfüllen.

Salomé McNaught (SP) betont in der Folge, dass es sich beim Antrag nicht um eine Kürzung handle, sondern um eine «allfällige zeitliche Verschiebung». Der Stadtrat könne immer noch unterjährig Stellen beantragen, wenn klar ist, ob es sie braucht. «Der Moment ist leider der falsche.»

Christiane Guyer nimmt grundsätzlich Stellung zum Stellenplan. «Wir wollen transparent sein und zeigen, wo wir die Leute brauchen.» Stellenbegehren würden seriös geprüft. Zudem überprüfe man bei jeder Stellenbesetzung nochmals, ob es sie wirklich braucht und zu wie vielen Prozenten. «Geschaffene Stellen hingen in Vergangenheit oft mit regionaler Zusammenarbeit zusammen», erklärt Guyer. So habe man zum Beispiel aufgrund des Zusammenschlusses der Feuerwehren Oftringen und Zofingen zwar Stellen geschaffen, die Kosten in diesem Bereich aber um die Hälfte reduziert.

Zur Stelle im Hochbau sagt Vizestadtpräsident Andreas Rüegger, dass diese nichts mit der Reorganisation zu tun habe. Bei den diskutierten Modellen sei immer klar gewesen, dass die Abteilung Hauswartung bestehen bleibe. «Wir brauchen weiterhin eine Abteilungsleitung Hauswartung. Den Bedarf haben wir ausgewiesen.» Es seien diverse Flächen dazugekommen, Liegenschaften mit Unterhaltsbedarf. Es brauche auch Mehrleistungen in der Reinigung wegen der intensiveren Nutzung der bestehenden Objekte. «Bei Nicht-Bewilligung der Stellen muss man den Abbau der Dienstleistungen diskutieren», so Rüegger. «Es mutet darum etwas seltsam an, dass der Antrag von der SP kommt, weil sie sich schon öfters beklagt hat, dass der Hochbau den Unterhalt vernachlässigt.»

Doch das Aufbäumen des Stadtrats bleibt chancenlos. Der Rat stimmt dem Antrag der SP mit 28 Ja- zu 5 Nein-Stimmen zu bei 2 Enthaltungen. Einzig die Fraktion EVP-Die Mitte stimmte im Sinne des Stadtrats.

Keine Mähroboter für die Trinermatte

Marco Negri beantragt im Namen der SVP-Fraktion, zwei Mähroboter für die Trinermatten zu beschaffen. Kostenpunkt 25’000 Franken inklusive Installation. So werde die Rasenqualität auf den Trainingsplätzen gesteigert, dies sei bereits getestet worden. Aktuell müsse der Werkhof den Rasen mähen. Dies wäre dann nicht mehr nötig.

Stadtrat Robert Weishaupt (Mitte) erklärt, dass der Vorschlag nachvollziehbar sei, aber der Zeitpunkt sehr ungünstig. Der Werkhof sei nicht in die Evaluation des Mähers einbezogen worden, daher fehle dem Werkhof Entscheidungsgrundlagen. Aktuell spreche man von Anschaffungskosten, nicht aber von den Folgekosten. Die Stadt wolle mehrere Offerten einholen, um zu beurteilen, welche Anschaffung sinnvoll ist. Ausserdem gebe es auch noch weitere Rasenflächen in der Trinermatten – der Mäher müsse also trotz Rasenroboter auch weiterhin eingesetzt werden. Er verspricht, das Anliegen fürs Budget 2027 zu prüfen. Dies nun ins Budget 2026 einzubringen, sei nicht seriös.

Marco Negri erklärt, dass eine solide Offerte vorliege. Noch im Mai habe es einen Besichtigungstermin gegeben – der Werkhof sei aber nicht anwesend gewesen. Negri sagt, wenn die 25’000 Franken nicht ausreichen würden, dann könne die Investition aufs Budget 2026 verschoben werden.

Michael Wacker (SP) sagt, Mähroboter seien Igel-Mörder. Doch auf der Trinermatten gebe es keine Igel oder Kleintiere, die durch den Roboter gefährdet würden. Daher empfindet er den Antrag als sehr sinnvoll – und als Zeichen an die Vereine, dass sie ernst genommen werden.

Andrea Plüss (EVP) weist auf die Governance hin und fragt sich, ob dieser Antrag nicht über einen Vorstoss eingebracht werden müsste. Daher plädiert sie dazu, den Antrag abzulehnen.

Stadträtin Rahela Syed (SP) erklärt, dass alle Sportvereine gleichbehandelt werden müssten. Die Vereine in der Trinermatten hätten bereits jetzt eine kostengünstige Sportstätte zur Verfügung. Marco Negri sagt, es gehe nicht um eine Bevorzugung von einigen Sportclubs. Der Werkhof habe so ja auch weniger Aufwand und könne seine Ressourcen woanders einsetzen.

Der Einwohnerrat lehnt den Antrag der SVP für die beiden Mähroboter mit 19 Nein zu 11 Ja-Stimmen ab.

Wo werden die Kosten für die neue juristische Fachperson eingespart?

Tobias Hottiger (FDP) fragt, wieso bei der Position Dienstleistungen Dritter in der Verwaltung doppelt so viel budgetiert ist wie in der Rechnung 2024, obwohl eine 50-Prozent-Stelle beantragt ist, um künftig weniger Dienstleistungen Dritter – also juristische Leistungen – einkaufen zu müssen.

In dieser Position seien keine Rechtsberatungen enthalten, sagt Stadtpräsidentin Christiane Guyer (Grüne).

Tobias Hottiger fragt nach, wo denn nun Dienstleistungen Dritter eingespart werden können, wenn diese Juristen-Stelle bewilligt werde.

Christiane Guyer sagt, dass es in der Verwaltung immer mehr juristische Fragestellungen gebe, die eine interne Person besser und schneller beantworten könne, als eine externe Person. Es gibt verschiedene Reglemente, die dringend revidiert werden müssen. Da sei eine interne Person, die immer verfügbar sei, sehr wertvoll. Jetzt könne noch nicht gesagt werden, wo aufgrund der Anstellung Kosten reduziert werden können. Der Stadtrat habe in der Vergangenheit bewiesen, dass er nicht einfach Geld ausgebe, sondern nur das, was er brauche. Aber die Stadtkanzlei als Drehscheibe der Verwaltung brauche genügend Ressourcen.

Daniela Nadler (SVP) fragt, wieso 75’000 Franken ausgegeben werden für die Revision des Personalreglements, wenn nun eine juristische Person eingestellt wird. Christiane Guyer erklärt, dass diese Budgetposition bestimmt kleiner werde, wenn juristische Dienstleistungen intern vorhanden sind.

Stadt unterstützt Bauern weiterhin bei Schäden an Tieren wegen Littering

Erneut stellt Fabian Grossenbacher einen Antrag, dieses Mal nicht im Namen der SVP, sondern persönlich. Der Landwirt verlangt, dass im Budget der Beitrag an den Viehversicherungsverein wieder aufgenommen wird. Dabei handelt es sich um 3500 Franken Vereinsbeitrag, dazu kommen 300 Franken pro Schadenfall. Als Begründung für seinen Antrag führt Grossenbacher aus, dass es aufgrund des Siedlungsdrucks zu einem Littering-Problem kommt. Hauptsächlich rund um den Heitern entstünden immer wieder Schäden am Vieh aufgrund von Scherben, Aludosen oder herumliegenden Platzpatronen nach dem Gefecht im Rahmen des Kinderfests. «Wenn das ins Futter kommt, gerät das bei den Wiederkäuern in den Magen. Das ist das Todesurteil für das Tier», macht Landwirt Grossenbacher klar. Die Versicherung diene lediglich dem Abfedern der Kosten. Grundsätzlich ist er der Meinung, dass in nächster Zeit «etwas gehen» müsse, was das Littering betrifft. Sein Antrag lautet, dass man im Budget 5000 Franken statt 0 Franken dafür einstellt.

Der zuständige Stadtrat Robert Weishaupt hält in seinem Votum fest, dass der Betrag heutzutage nicht mehr aktuell sei, weshalb man ihn streiche. Heute habe man eine andere Versicherung.

Michael Wacker (SP) meint daraufhin in seinem Votum unter anderem: «Wenn die Stadt mit dem Herumchäpsle auf dem Heitern für die Verunreinigung zuständig ist, dann soll sie auch einen Beitrag leisten.» Parteikollegin Yvonne Lehmann ergänzt: «Mein Schwager hatte auf dem Heitern Pachtland. Es ist sehr unschön, wenn eine Kuh Plastik frisst. Vor allem das Littering auf dem Heitern ist wirklich nicht weniger geworden.» Auch Yolanda Senn Ammann zeigt ein Herz für die Landwirte. In ihrem Votum sagt sie: «Wir haben in der Schweiz ein grosses Bauernsterben. Die Landwirtschaft ist doch wichtig, darum unterstütze ich den Antrag.»

Christiane Guyer meint daraufhin: «Es gibt für den Beitrag keine gesetzliche Grundlage mehr. Mein Vorschlag ist: Wir nehmen den Antrag an für das Jahr 2026 und regeln das nächstes Jahr für das Budget 2027.» Dem Antrag von Grossenbacher stimmt der Rat mit grosser Mehrheit mit 21 zu 9 bei 5 Enthaltungen zu.

Personalreglement: SVP will Geld für Überarbeitung kürzen

Der nächste Antrag betrifft die geplante Überarbeitung des Personalreglements. Für die SVP verlangt Fabian Grossenbacher, dass der dafür eingestellte Betrag von 75’000 Franken um 50’000 Franken gekürzt wird. Die SVP ist der Meinung, dass die Überarbeitung durch das eigene Personal erledigt werden kann.

Dem kann Christiane Guyer nicht beipflichten. Sie sagt, dass man die Überarbeitung des Personalreglements in den letzten vier Jahren immer wieder verschoben habe, weil die Ressourcen und Kapazitäten nicht vorhanden gewesen seien. «Es ist dringend notwendig, dass es überarbeitet wird. Hier brauchen wir Unterstützung, es braucht juristische Begleitung.»

Darauf entgegnet Marco Negri (SVP), dass noch 25’000 Franken genau für externe Unterstützung zur Verfügung stünden. Der Antrag der SVP kommt allerdings nicht durch. Der Rat weist ihn mit 19 Nein- zu 12 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen zurück.

Aufwertung Tierpark: Grüne wollen Projektierungskosten reduzieren

Die grüne Fraktion stellt den Antrag, dass die Aufwandposition für die Projektierungskosten für die Aufwertung des Tierparks Heitern um 25 000 Franken auf 4500 reduziert wird. Es gebe bereits eine alte Konzeptstudie, sagt Alice Sommer, diese sollte berücksichtigt werden. Auch sei das Projekt nicht im Finanzplan vorgesehen.

Stadtrat Robert Weishaupt (Mitte) sagt, er kenne die Konzeptstudie. Diese umfasse ein grösseres Gebiet und sei damals aus Spargründen nicht realisiert worden. Nun werde versucht, etwas Günstigeres zu realisieren. Mit der Streichung des Postens werde am Tierwohl gespart. Das Gehege der Wildschweine müsse dringend erneuert werden.

Michael Wacker (SP) sagt, dies sei ein Bereich, in dem eine Gemeinde selber entscheiden könne, wofür sie ihr Geld ausgibt. Die Begründung von Robert Weishaupt reiche ihm darum nicht. Es gehe grundsätzlich darum, zu entscheiden, ob der Tierpark auf dem Heitern noch zeitgemäss sei. Er empfiehlt dem Stadtrat, einen konkreten Antrag zu bringen und darzulegen, was auf dem Heitern realisiert werden solle. Wacker bittet darum, den Antrag der Grünen zu unterstützen.

Robert Weishaupt erklärt, dass mit dem Geld ein Projekt ausgearbeitet werden solle, um zu klären, was auf dem Heitern gemacht werden solle.

Tobias Hottiger (FDP) kommt den Hirschen und Wildschweinen zu Hilfe. Er empfindet die Begründung von Robert Weishaupt als schlüssig. Dies sei ein unbürokratischer Weg, um aufzuzeigen, was alles möglich sei. Er werde daher den Antrag der Grünen ablehnen.

Der Einwohnerrat stimmt mit 16 Ja- zu 16 Nein-Stimmen ab. Der grüne Einwohnerratspräsident Matthias Hostettler hat den Stichentscheid und stimmt dem Antrag der Grünen zu. Das Geld wird aus dem Budget gestrichen.

GLP will die Lohnerhöhung für Stadtpersonal kürzen

Als erste Fraktion setzt die GLP den Rotstift an: Sie beantragt, die vorgesehene Lohnerhöhung von 1 Prozent auf 0,5 Prozent zu kürzen. Dagegen wehrt sich Stadtpräsident Christiane Guyer: «Das Personal ist das wertvollste Gut. Die Dienstleistungen der Stadt stehen und fallen mit den Mitarbeitenden.» In einem anspruchsvollen Arbeitsumfeld reiche es nicht, nur mit Dank Wertschätzung auszudrücken. Die Einsparung von 96’000 Franken seien verschwindend klein im Vergleich zum Gesamtbudget. «Der finanzielle Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den negativen Auswirkungen für die Stadt als Arbeitgeberin», sagt Guyer. Mit nur 0,5 Prozent bleibe kaum Raum, um Reallöhne zu sichern oder spezielle Leistungen zu entlöhnen. Zudem schwäche die Reduktion die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. Der Lohnsummenanstieg von 1 Prozent lasse sich vergleichen mit anderen Gemeinden wie Aarau oder Baden. Oftringen habe gar um 1,5 Prozent erhöht. «Die Lohnerhöhung schützt die Kaufkraft der Arbeitnehmenden, ohne das Budget signifikant zu belasten», hält Guyer fest.

Unterstützung erhält sie von den Grünen, der SP, Yolanda Senn Ammann (Farbtupfer) sowie der EVP-Die Mitte. Michael Wacker (SP) hält fest, dass die Stadt Zofingen Nachholbedarf habe bei den Löhnen. Andrea Plüss (EVP) stellt klar, dass in diesem 1 Prozent Lohnerhöhung, das der Stadtrat vorschlägt, die generelle und individuelle Lohnerhöhung enthalte. Dank Mutationen – wenn jemand pensioniert wird und für diese Person jemand jüngeres mit einem tieferen Lohn eingestellt wird – sei ein Teil der Lohnerhöhung schon finanziert. Und Yolanda Senn Ammann findet: «Diese 100’000 Franken sind für die Stadt schon nicht sehr viel, für die Arbeitnehmenden ist die Lohnerhöhung aber wichtig. Ich finde, wir müssen nicht kleinlich tun.»

Für die Kürzung sprechen sich die SVP und grossmehrheitlich die Fraktion FDP/ZM aus. Daniela Nadler (SVP) hält in ihrem Votum fest, dass Wertschätzung ihrer Meinung nach nicht nur über Geld ausgedrückt werde. «Wertschätzung hängt auch von den Chefs ab, wie geführt wird oder wie die Unter- oder Überbelastung ist. Vielleicht sollte man daran arbeiten. Wenn ich nur via Lohnerhöhung wertgeschätzt werde, dann reicht mir das nicht. Ich will mal ein Lob des Chefs und ein Team, das hinter mir steht.» Sie betonte: «Wenn wir dem Antrag zustimmen, ist das nicht gegen die Leute, die das Beste geben in der Verwaltung.» So sieht es auch Carla Fumagalli, dies sich nochmals stark macht für den Antrag ihrer Partei: «Natürlich ist die Summe auf das gesamte Budget gesehen nicht viel, aber sie wiederholt sich jährlich.» Als Einwohnerrat müsse man die Gesamtsituation anschauen und kritisch hinterfragen. «Wir müssen schauen, wo man auf der Ausgabenseite langfristig etwas reduzieren kann.» Der GLP gehe es um einen realistischen und fairen Wert in der Mitte. Zudem sei der Grund, warum Leute kündigen, oft nicht der Lohn. «Wertschätzung kann man auch auf viele andere Arten zeigen.»

Die Abstimmung in der Folge fällt knapp aus: Der Rat lehnt den Antrag der GLP auf Kürzung der Lohnerhöhung mit 19 Nein- zu 15 Ja-Stimmen ab.

Das halten die Fraktionen vom vorliegenden Budget

Der Einwohnerrat steigt direkt in die Diskussion des Budgets 2026 ein. Für die FGPK spricht Kommissionspräsident Michael Wacker (SP). Die Kommission habe das Budget finanztechnisch und nicht politisch überprüft. Selbstverständlich spielten bei der Beurteilung der FGPK aber auch finanzpolitische Themen eine Rolle. Finanztechnisch sei das Budget fast korrekt. Fast, weil sich beim Bahnhofplatz eine deutliche Kreditüberschreitung abzeichnet.

Wacker sieht ein generelles Sympton: Personal- und Sachaufwände sowie Investitionen steigen stetig. Der Kanton habe da einen Vorteil: Er könne Kosten auf die Gemeinden abwälzen und diese sässen dann am kürzeren Hebel. Vor 15 Jahren habe Zofingen ein von der FDP angestossenes Spar- und Optimierungsprogramm durchgeführt. Die heutigen Diskussionen erinnern Wacker stark an die Situation von damals. «Vielleicht würde eine ähnliche Übung auch heute wieder Sinn machen», so Wacker. Er weist auch darauf hin, dass eine Planung, die fünf Jahre übersteigt, ein Kaffeesatzlesen sei. «Die Rechnung ist immer besser rausgekommen als das Budget, Finanzpläne sind immer düster, die finanziellen Herausforderungen gross.» Heute stehe Zofinge finanziell gut da.

Die FGPK empfiehlt das Budget mit 8:0 Stimmen zur Annahme (ein Mitglied war abwesend). Die Kenntnisnahme der Finanzpläne empfiehlt die FGPK mit 6:2 Stimmen zur Kenntnisnahme.

Thomas Affentranger erklärt als Fraktionssprecher, dass die Grünen das Budget als tragbaren Kompromiss beurteilen. Die Nettoverschuldung und die Betriebsaufwände seien jedoch ernst zu nehmen. «Der Blick aufs grosse Ganze zeigt jedoch, dass Zofingen gut aufgestellt ist», so Affentranger. Die Grünen warnen daher, die Ausgaben aufs Allernötigste zu beschränken. Kürzungen und Verschiebungen dürften weder die heutige noch die kommenden Generationen einholen. Die Grünen beantragen daher, die beantragten Stellenerhöhungen noch nicht zu bewilligen.

Beim Budget werde immer über Zahlen gesprochen, doch es seien Menschen, Projekte und Visionen dahinter, sagt GLP-Fraktionssprecherin Carla Fumagalli. Laufende Kosten optimieren, das könne man bei den personellen Ressourcen. Da sei schon letztes Jahr angesetzt worden und solle auch dieses Jahr wieder angesetzt werden. Wichtig sei gutes Personal, das richtig eingesetzt werde. Beispielsweise müsse bei natürlichen Fluktuationen geprüft werden, ob die Selle noch nötig sei. Und: Die Verwaltung soll nicht überproportional wachsen. Kürzungspotential sieht die GLP daher bei den Stellen, die neu geschaffenen werden sollen. Die geplante Lohnerhöhung von 1 Prozent will die GLP auf 0,5 Prozent reduzieren. Dies sei keine Zeichen von fehlender Wertschätzung gegenüber dem Personal. Auch eine Lohnerhöhung von 0,5 Prozent sei noch fair.

EVP-Die Mitte beurteilt das Budget als solide, aber nicht als sonderlich ambitioniert. Angesicht der kommenden Investitionen hätte zielführender budgetiert werden können, sagt Fraktionssprecherin Claudia Schürch. Die Fraktion will nicht bei den Lohnerhöhungen sparen, denn eine gezielte Entwicklung der Mitarbeitenden sei wichtig, um diese halten zu können. Aber das Stellenwachstum müsse entsprechend reduziert werden.

Die SP-Fraktion nimmt das Budget 2026 zur Kenntnis. Der SP-Fraktion beurteilt das Budget als tragfähig. Es verhebe, auch angesichts der immer härter umkämpften Mittel, sagt Fraktionssprecherin Franziska Kremer. Zofingen solle lebenswert bleiben, die Stadt dürfe nicht zu Tode gespart werden. Die SP wird einen Antrag stellen zur Kürzung des Stellenetats. Die Stellen sollten erst dann bewilligt werden, wenn man weiss, welche es genau braucht.

Die SVP anerkennt, dass der Stadtrat ein solides Budget präsentiert. Der Ertragsüberschuss von 2,1 Millionen Franken zeige eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr auf. Die finanzielle Verbesserung basiere aber auf höheren Steuereinnahmen bei juristischen Personen und nicht auf strukturellen Verbesserungen, warnt Fraktionssprecher Marco Negri. Die SVP sieht die Entwicklung der Personalkosten kritisch, die Aufstockung der Stellen überzeuge. Die Fraktion erwartet, dass die Verwaltung erst effizienter wird und erst dann mehr Stellen geschaffen werden.

Das Budget sei eine Momentaufnahme, sagt Tobias Hottiger, Fraktionssprecher FDP/ZM. Die Finanz- und Investitionspläne seien wichtiger. Zofingen hat in den nächsten zehn Jahren ein grosses Investitionsvolumen. Die FDP/ZM-Fraktion findet, diese Investitionen müssen getätigt werden. Der Hebel jedoch sei bei der Erfolgsrechnung zu finden. Hier seien Kosten, die jährlich wiederkehren. Eine Stelle, die aufgestockt werde, müsse immer wieder bezahlt werden. Die Fraktion sieht das Stellenwachstum daher auch weiterhin sehr kritisch und wird den Antrag der SP zur Stellenreduktion unterstützen. Ein juristischer Mitarbeiter findet die Fraktion ein Nice to have, die Stelle der Stadtplanerin stellt die Fraktion auch weiterhin infrage. «Welchen konkreten Nutzen bringt sie für die Zofinger Bürgerinnen und Bürger?», fragt sich Hottinger. Schliesslich ruft er auch den Einwohnerrat auf, bei seinen Vorstössen nachzudenken, ob diese ein Stellenbegehren auslösen könnte. Die Fraktion FDP/ZM unterstützt den Antrag der GLP zur Kürzung der Stellenerhöhungen.

2026 stehen 26,2 Millionen Investitionen an – weniger als im Vorjahr, weil das Oberstufenzentrum schon sehr weit fortgeschritten ist, erklärt Stadtrat Peter Siegrist (parteilos). Bei einer Selbstfinanzierung von 6,3 Millionen Franken entsteht ein Finanzierungsfehlbetrag von 13 Millionen Franken. Siegrist zeigt auf, dass die Stadt Zofingen doppelt so viel Geld für Transferaufwand ausgibt als sie einnimmt. «Solange das so ist, steht die Stadt Zofingen gut da», so sein Fazit. Zofingen hat einen kleinen Anteil an Fremdkapital, die Zinse können mit dem Finanzertrag aufgefangen werden. Seit 2018 fiel die Rechnung immer positiver aus als das Budget, erklärt Siegrist. Er geht auch für die Jahre 2025 und 2026 davon aus. Die Stadt wird voraussichtlich erst 2027 eine Nettoverschuldung erreichen. Dieser Punkt ist schon einmal fürs Jahr 2023 prognostiziert worden. Die Nettoverschuldung von maximal 2000 Franken, die der Stadtrat als Zielwert festgelegt hat, wird während fünf Jahren überschritten, danach pendelt sie sich wieder ein, erklärt Siegrist. «Zofingen hat ein sehr stabiles finanzielles Fundament, das gibt Sicherheit für die Zukunft.»

Herzlich willkommen zur Sitzung 2 des Zofinger Einwohnerrats in dieser Woche. Heute steht das Budget 2026 auf der Traktandenliste. Die Debatte von gestern Montag lesen Sie hier nach.

Betreuungsgutscheine und zusätzliche 20’000 Franken im Budget: Zwei von drei Änderungsanträgen kommen durch

Der Einwohnerrat verlangt eine Analyse der Leistungen der Spitex Region Zofingen AG

«Untere Vorstadt»: Einwohnerrat führt kontroverse Debatte um Baurechtsvergabe

«Max Hauri war nie jemand, der den einfachen Weg suchte, sondern immer den richtigen»: Staffelbach verabschiedet seinen Gemeindeammann

Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung wird deutlich teurer als gedacht

An der letzten Gemeindeversammlung haben die Wiliberger dem Gemeinderat Hausaufgaben aufgebrummt: Die Anpassung des Reglements über die Sicherung und den Unterhalt von Meliorationswerken im Gemeindegebiet wiesen die Stimmberechtigten zurück. Meliorationswerke dienen beispielsweise der Verbesserung und der Erhaltung landwirtschaftlicher Nutzflächen, der Entwässerung und dem Hochwasserschutz. Der Grund für die Zurückweisung: Die neuen Arebeiträge waren deutlich höher als sie es aktuell sind.

«Die Rückweisung wurde vom Gemeinderat zum Anlass genommen, die Grundlagen, Berechnungen und Kostenstrukturen transparent offenzulegen», schreibt der Gemeinderat nun in den Versammlungsunterlagen. Zusätzlich hat der Gemeinderat im September eine Infoveranstaltung durchgeführt. Aus diesem Austausch habe sich eine ausgewogenere Lösung ergeben, so der Gemeinderat. Neu werden ausserdem die Waldflächen aus den Arebeiträgen ausgenommen – der bereits bestehende Sockelbeitrage an den Forstbetrieb Suhrental Ruedertal deckt diese Aufwendungen.

Mehrwertabgabe: Gemeinderat will den Satz auf dem Minimum belassen

Neu geschaffen wird das Reglement über die Erhebung der Mehrwertabgabe, das die Grundlage legt, damit die Gemeinden den Mehrwert, der bei Einzonungen entsteht, abschöpfen können. Im Gegenzug werden die Grundeigentümer bei Auszonungen entschädigt. Wie hoch der Abgabesatz ist, kann die Gemeinde zu einem bestimmten Grad selber bestimmen: Das gesetzliche Minimum sind 20 Prozent des Mehrwerts. Davon geht die Hälfte an den Kanton. Die Gemeinde wiederum kann das gesetzliche Minimum auf bis zu 30 Prozent erhöhen – der Gemeinderat Wiliberg schlägt allerdings vor, den Satz bei 20 Prozent zu belassen. Fällig wird die Abgabe nicht sofort, sondern bei Verkauf des Grundstückes oder wenn eine Baubewilligung erteilt wird.

Die Kreditbegehren betreffen das Vorprojekt für den Bau einer Mega-Abwasserreinigungsanlage in Aarau (wir berichteten), den Ersatz der Regenwasserleitung im Gebiet Berg und den Zusatzkredit für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung. Der Anteil von Wiliberg am Vorprojekt für die Abwasserreinigungsanlage beträgt 8736 Franken bei einem Gesamtvolumen von 8,4 Millionen Franken. Für die neue Regenwasserleitung sind 29’000 Franken budgetiert und der Zusatzkredit für die Nutzungsplanung-Gesamtrevision beträgt 70’000 Franken. Dieser wird nötig, weil Arbeiten im Zusammenhang mit der Weilerzone teuerer sind als ursprünglich geplant. Bewilligt hat die Gemeindeversammlung 105’000 Franken. Für die beiden Weiler wird vom Kanton noch ein Dekretsbeirag von mindestens 12’000 Franken erwartet, was den Aufwand für die Gemeinde entsprechend verkleinert.

2735 Franken für Mehraufwände und Ertragsausfälle der Landbesitzer

Ein weiterer Punkt auf der Traktandenliste ist die Entschädigung für die Nutzungsbeschränkung in den Trinkwasserschutzzonen. Dafür budgetiert der Gemeinderat Fr. 2735.95 pro Jahr über die nächsten 25 Jahre. Damit werden die Landbesitzer für Mehraufwände und Ertragsausfälle entschädigt, die aufgrund der Trinkwasserschutzzonen entstehen. Zuletzt entscheiden die Stimmberechtigten über das Budget 2026 mit einem Aufwandüberschuss von 199‘713 Franken bei gleichbleibendem Steuerfuss von 109 Prozent (wir berichteten).