5G-Zoff in Murgenthal: Einigungsverhandlung bringt neue Perspektiven

«Ein Ort, der Geborgenheit und Gemeinschaft fördert» – Borna präsentiert ihre Neubauten

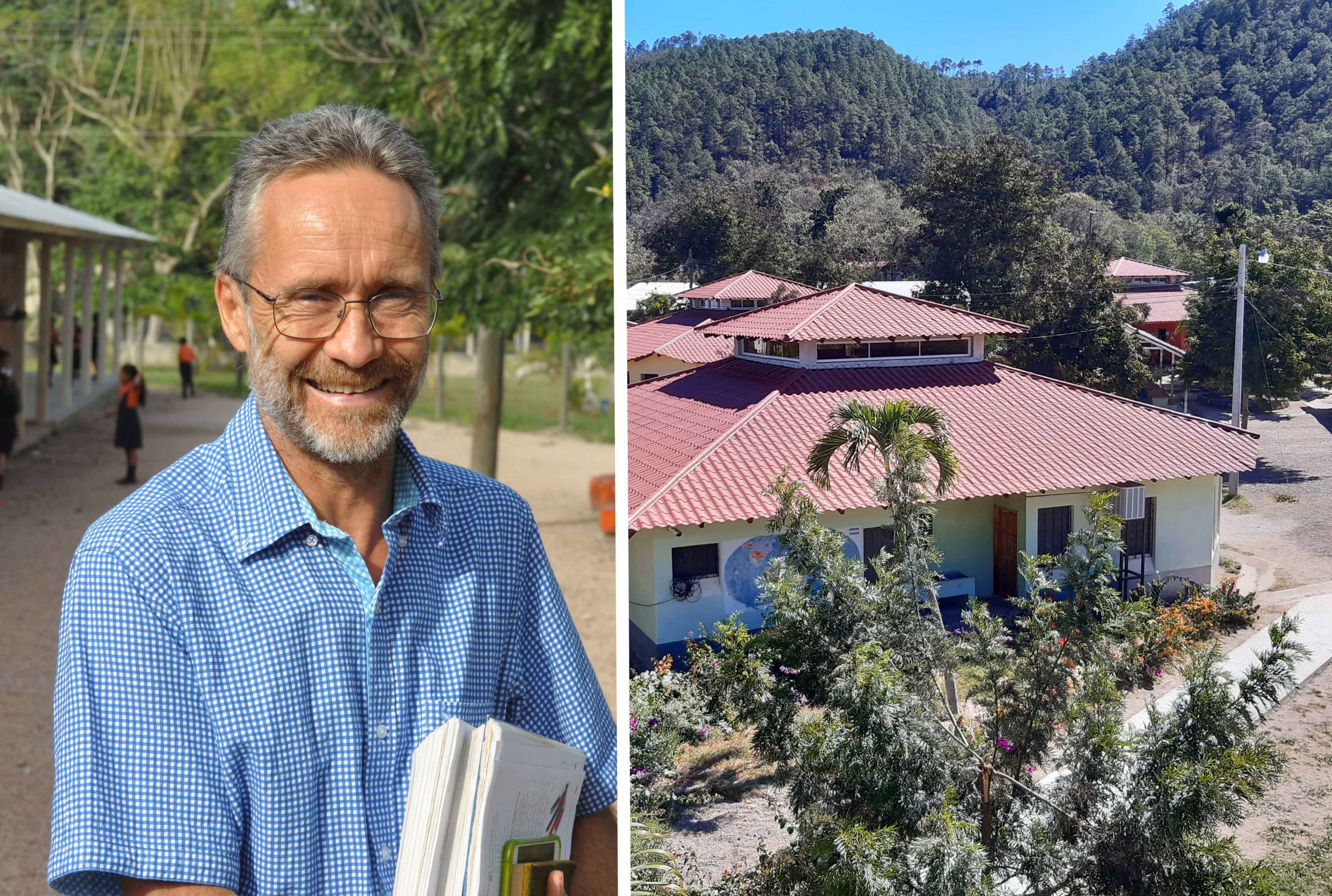

Eine illustre Gästeschar, darunter Regierungsrätin Martina Bircher, Frau Vizeammann Daniela Weber und Grossrätin Sabina Freiermuth, durfte Verwaltungsratspräsident Felix Schönle an der Einweihungsfeier der Borna-Neubauten willkommen heissen. Es sei natürlich nicht der erste bedeutende Meilenstein in der Geschichte der Borna. 1931 sei die Institution in Boningen gegründet worden. 47 Jahre später, 1978, sei der Umzug von Boningen und Aarburg nach Rothrist erfolgt und jene Neubauten eingeweiht worden, die jetzt abgerissen werden. «Wieder 47 Jahre später, also heute, dürfen wir wieder einen kompletten Neubau einweihen», rechnete Schönle weiter vor. Er sei gespannt, was dann in weiteren 47 Jahren – also im Jahr 2072 – an gleicher Stelle stattfinden werde.

Spass beiseite, meinte Schönle weiter. Auch wenn es in der Zukunft der Borna noch viele Veränderungen geben werde, so sei er überzeugt, dass mit den Neubauten eine Infrastruktur geschaffen worden sei, die Bestand habe, aber auch Veränderungen möglich mache. Mit einer Infrastruktur, die durch eine inspirierende Arbeitsumgebung Kreativität und Motivation ebenso fördere wie durch eine lebenswerte Wohnumgebung das soziale und seelische Wohlbefinden ihrer Bewohner.

Zum Schluss dankte Schönle allen, die zum Gelingen des Projekts beigetragen haben: Behörden, Architekten, Planern, Handwerkern sowie institutionellen, gewerblichen und privaten Gönnern, die mit ihren Spenden wesentliche Beiträge an die Finanzierung des Projekts geleistet hatten. «Und nicht zuletzt den Bewohnenden und Mitarbeitenden, die bereit sind, diese Räume mit Leben und Wärme zu füllen.»

Borna schafft Lebensperspektiven

Im Kanton Aargau nehme die Borna eine wertvolle Rolle ein, meinte Regierungsrätin Martina Bircher, die als Departementsvorsteherin die besten Glückwünsche der Aargauer Regierung überbrachte. «Seit über 90 Jahren schafft die Borna Wohn-, Arbeits- und Lebensperspektiven für Menschen mit einer Beeinträchtigung», meinte die Regierungsrätin, und die Institution sei seit Jahren auch beim Thema betreutes Wohnen und externe Begleitung wegweisend. Der Bornapark mit den dazugehörigen Angeboten «Kafi31» und der geplanten Minigolfanlage werde die Inklusion im Alltag weiter fördern und Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ermöglichen. In diesem Sinne freue sie sich darauf, die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Borna und dem Kanton weiterzuführen und gratuliere herzlich zum gelungenen Neubau, meinte Bircher abschliessend.

Bild: Thomas Fürst

Die Glückwünsche des Gemeinderats Rothrist durfte Frau Vizeammann Daniela Weber überbringen. Es sei eine Bereicherung, eine Institution wie die Borna in der Gemeinde zu haben. «Die Borna steht für Teilhabe, für gegenseitige Wertschätzung und für die Überzeugung, dass Vielfalt unser Zusammenleben reicher macht. Das Dorfleben wird durch die aktive Teilnahme vieler Bewohnerinnen und Bewohner der Borna an Anlässen bunter und vielfältiger.» Sie danke allen, die diesen Neubau mit Durchhaltewillen und kreativen Ideen möglich gemacht hätten. «Ihr unermüdlicher Einsatz hat ein Gebäude entstehen lassen, das funktional und zugleich herzlich wirkt – ein Ort, der Geborgenheit und Gemeinschaft fördert», so Weber.

Tag der offenen Tür und Basar am 7./8. November

Im Anschluss daran durfte Gesamtleiter Fabrice Bernegger die Gästeschar zu einer ersten Besichtigung der neuen Gebäude einladen, in denen seit einiger Zeit bereits gewohnt und gearbeitet wird. Die Arbeiten zum Abbruch der alten Gebäude sind bereits gestartet und sollten im Zeitraum von einem halben Jahr abgeschlossen sein. Dann wird die Gestaltung des Aussenraums beginnen und der «Bornapark» seinem Namen definitiv alle Ehre machen.

Bereits vorher, am 7. und 8. November, wird die Borna ihre Türen zum traditionellen Tag der offenen Tür und Basar öffnen. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, sich ebenfalls ein Bild von den grosszügigen Räumlichkeiten zu machen. Und natürlich auch den Bewohnenden und Mitarbeitenden der Borna ein wenig Zeit zu schenken.

Bild: Thomas Fürst

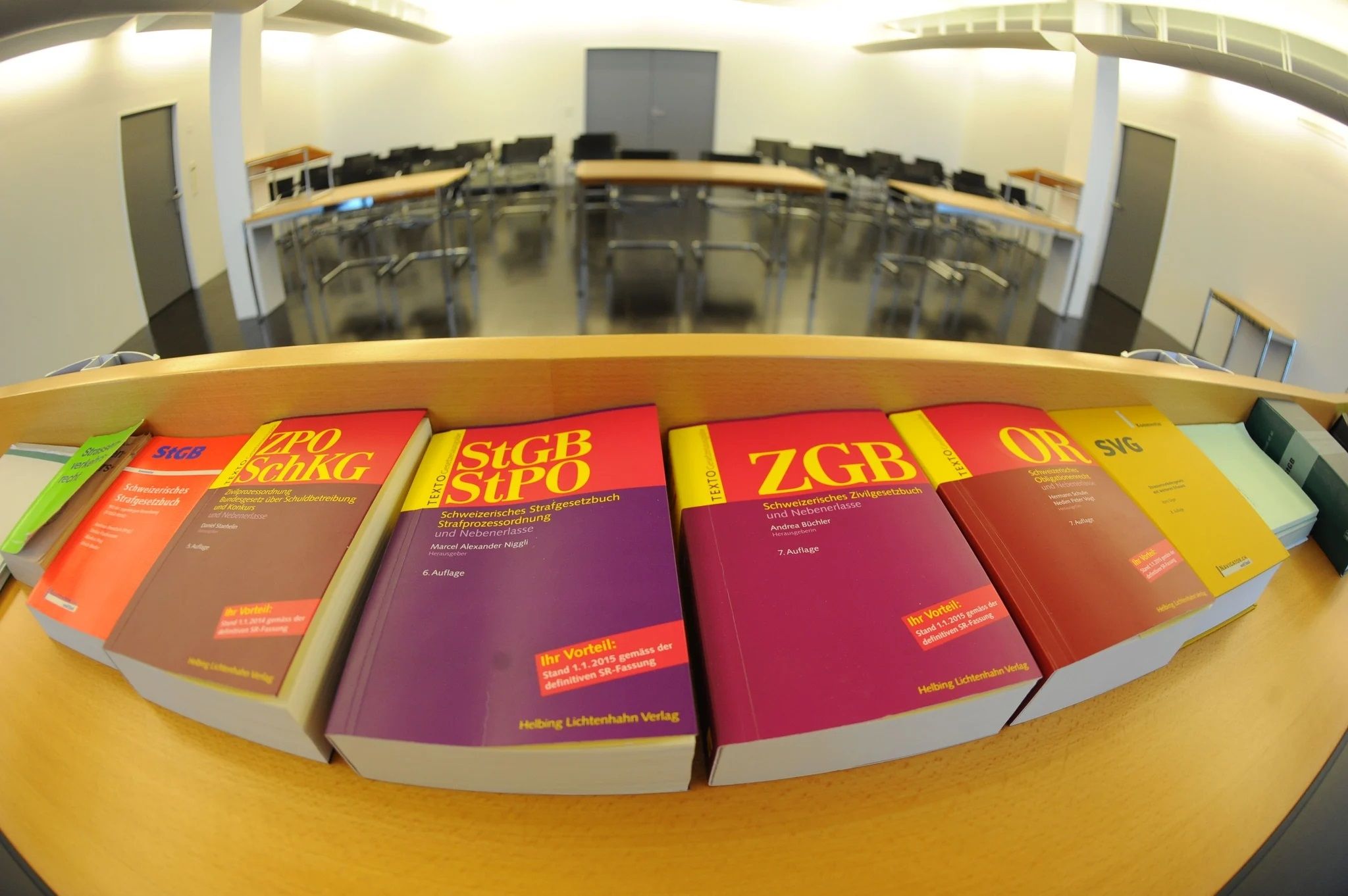

Gleich drei Kandidaturen fürs Gerichtspräsidium – eine davon ist altbekannt

Am Bezirksgericht Zofingen wurde infolge der Wahl von Gerichtspräsident Andreas Zürcher als Oberrichter eine Gerichtspräsidiumsstelle zur Wahl ausgeschrieben. Die Ersatzwahlen für den Rest der Amtsperiode 2025/2028 wurden auf den 30. November angesetzt. Bis Freitag, 26. September, um 12 Uhr, mussten sich mögliche Kandidatinnen und Kandidaten anmelden.

Bild: zvg

Wie der Kanton nun mitteilt, gibt es gleich drei Anwärter für die Stelle im 80-Prozent-Pensum: Nils Haldemann aus Baden, Ilona Kessler aus Aarau und Antonella Nicastro aus Rupperswil, alle parteilos.

Wem der Name Nicastro bekannt vorkommt, irrt nicht: Ihr Gesicht auf Plakaten hängt bereits an Kandelabern, allerdings im Bezirk Lenzburg. Dort findet am Sonntag der zweite Wahlgang für eine 60-Prozent-Gerichtspräsidiumsstelle am Bezirksgericht Lenzburg statt.

Antonella Nicastro tritt gegen Laura Müller an. Die beiden hatten im ersten Wahlgang die meisten Stimmen aller fünf Kandidatinnen gemacht. Allerdings lag Laura Müller deutlich vor Nicastro. Die Rupperswilerin glaubt also offenbar selber nicht so ganz daran, dass sie den Rückstand im zweiten Wahlgang aufholen wird – und kümmert sich um einen Plan B.

Von Syrien über das Museum Zofingen bis zum Nassreis-Produzenten im Reusstal: Das Programm der Volkshochschule bietet viele Perlen

Bis Ende Mai lädt die Volkshochschule Region Zofingen (VHS) 24 Mal ein, abzutauchen und nach Perlen zu suchen. Perlen in Form von Vorträgen über aktuelle Ereignisse, über Gesundheit, Wissenschaft, Kreativität und Musikvermittlung. Aber auch lokale und geschichtliche Themen kommen im aktuellen Programm der Volkshochschule nicht zu kurz. «Wir stellen jedes Jahr ein neues Programm zusammen», sagt Brigitte Koch, Präsidentin der Volkshochschule Region Zofingen. So ist auch sie selbst immer wieder gespannt, wie die Referierenden und ihre Themen beim Publikum ankommen werden.

Auslandskorrespondentin erzählt über die Lage in Syrien

Was sich aber jedes Jahr wiederholt, sind die Referate von Auslandskorrespondenten. Letztes Jahr war der in Zofingen aufgewachsene Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann zu Gast, dieses Jahr wird Mitte Oktober die freie Journalistin Meret Michel über ihre Arbeit in Syrien erzählen. Sie lebt in Beirut und schreibt nicht nur über Syrien, sondern auch über weitere arabische Länder, insbesondere den Libanon und den Irak. In ihrem Vortrag an der Volkshochschule widmet sie sich der Frage, wie es den Menschen seit dem Sturz des Assad-Regimes geht und welche Hoffnungen sie haben (siehe auch Hinweis auf Agenda Seite 28).

Nur eine Woche später geht es an der Volkshochschule um Spionage – und zwar Spionage in der Schweiz. Mit der zunehmenden digitalen Vernetzung sei dies in der Schweiz nicht nur ein Thema, nein, Spionage könne sogar fast ungehindert ausgeübt werden, sagt Brigitte Koch. Als Redner zu diesem Thema verpflichten konnte die VHS den Investigativ-Reporter und Autor Thomas Knellwolf.

Regionale Themen im November

Schlag auf Schlag weiter geht es im Oktober mit einem Vortrag zur Ernährung in der zweiten Lebenshälfte und einem Zeitzeugenbericht zum Zweiten Weltkrieg. Im November stehen dann regionale Themen im Mittelpunkt: Heidi Pechlaner Gut, die Leiterin des Museums Zofingen, gibt einen Einblick ins Museum und gewährt auch einen Blick hinter die Kulissen. Der Besuch bei Marcel Gyger bietet einen weiteren Blick hinter die Kulissen und gibt Antwort auf die Frage, was ein Klavierbauer auch noch macht ausser Instrumente stimmen. Weitere lokale Themen sind eine Fototour durch die Zofinger Altstadt mit dem Fotoclub Aarso und eine Führung durch die Festung Aarburg. Diese beiden Veranstaltungen sind fürs Frühjahr 2026 geplant.

Gerichtspräsidentin erzählt von ihrem Alltag

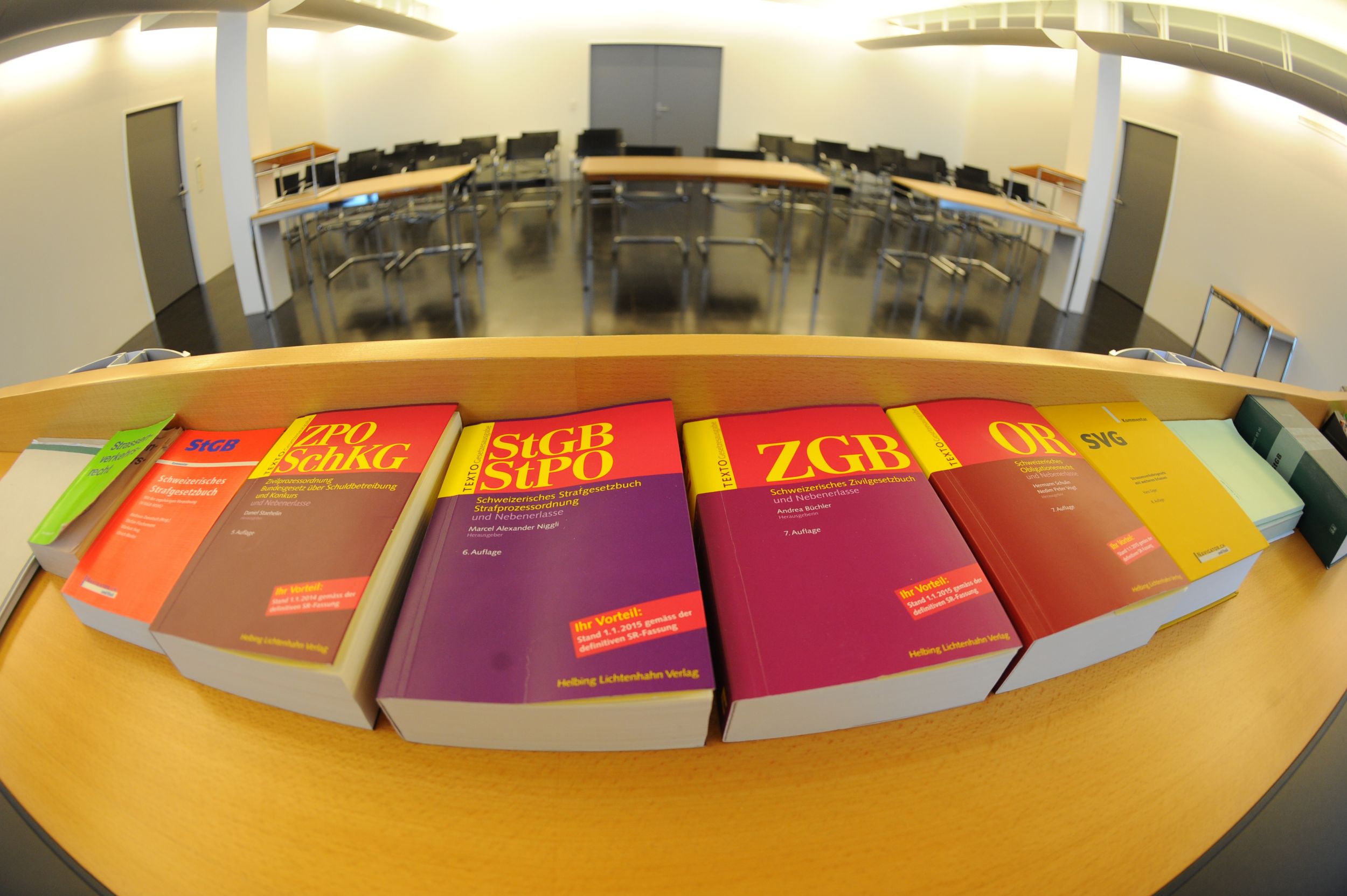

An Vorträgen zu aktuellen Themen bietet die Volkshochschule Region Zofingen in dieser Saison – neben Syrien und Spionage – auch Referate zu künstlicher Intelligenz, den steigenden Gesundheitskosten und dem Brexit mit dem Auslandkorrespondenten Michael Gerber. Die Redner nehmen Fake News unter die Lupe, schauen das Wirtschaftswachstum kritisch an und sagen, wieso man keiner Statistik trauen kann. Im März des nächsten Jahres wird Yvonne Thöny Fäs, Gerichtspräsidentin am Bezirksgericht Kulm, einen Blick hinter die Kulissen eines Gerichts geben und aufzeigen, wie der Alltag einer Gerichtspräsidentin aussieht und wie genau ein Bezirksgericht funktioniert.

Welches denn nun die richtigen Perlen sind, in diesem vielfältigen Volkshochschul-Programm, kann Brigitte Koch nicht sagen. Die meisten Referenten hört auch sie zum ersten Mal, wenn sie an der Volkshochschule auftreten. «Ich weiss aber, dass unser Programm auch dieses Jahr eine schöne Perlenkette ist», verspricht sie.

Syrien – die neue Freiheit! Die freie Journalistin Meret Michel erzählt am 15. Oktober wo Syrien zehn Monate nach dem Sturz des Assad-Regimes steht. – Bild: Meret Michel

Spionage? – Doch nicht in der Schweiz! Zu diesem Thema spricht am 21. Oktober der Investigativ-Journalist Thomas Knellwolf. – Bild: zvg

Zu Gast beim Klavierbauer ist die Volkshochschule Region Zofingen am 12. November. Marcel Gyger gibt einen Einblick in seinen Beruf als Klavierstimmer und Klavierbauer. – Bild: zvg

Einen Blick hinter die Kulissen des Museums Zofingen gewährt am 5. November Museums-Leiterin Heidi Pechlaner Gut. – Bild: zvg

Burg und Festung Aarburg – diese Führung findet am 13. Mai 2026 unter der Führung von Berni Bots statt. – Bild: Marco Nützi

Die Exkursion zum Nassreis-Bauern in Stetten bildet am 29. März 2026 der Schlusspunkt der Veranstaltungen der Volkshochschule Region Zofingen. – Bild: zvg

René Zobrist geht – der Plattenladen «Why not» bleibt

Dagmerseller Unternehmer soll zum zweiten Mal enteignet werden

Bereits 1999 haben die SBB den Dagmerseller Unternehmer Markus Gasser enteignet. Für einen Teil seines Landes direkt neben der SBB-Linie Olten-Luzern, erhielt er damals einen «fairen Preis» von 240 Franken pro Quadratmeter, wie er gegenüber dem «Blick» sagt. Nun soll Gasser ein weiteres Mal Land an die SBB abtreten, wie viel ist allerdings noch offen. Hintergrund des zusätzlichen Landbedarfs der SBB: Dagmersellen ist ein Knotenpunkt der Logistikbranche, die SBB brauchen ein zusätzliches Geleise, um den Ort mit Güterzügen besser anfahren zu können.

Doch der Ablauf der zweiten Enteignung verärgert Gasser. Trotz der damaligen Enteignung gehören Gasser noch immer 26’000 Quadratmeter Land. Darauf stehen sein Recyclinghof, eine Tankstelle und die Natursteine, die er verkauft. Vor zehn Jahren erhielt er ein Näherbaurecht, das ihm erlaubt, bis an die SBB-Gleise heranzubauen. Seit Jahren ist Gasser mit der Planung einer 16 Millionen Franken teuren mehrstöckigen Halle beschäftigt. Doch ob Gasser das Bauprojekt umsetzen kann, ist im Moment offen.

SBB lassen Gasser in der Unklarheit warten

Gassers Hauptproblem: Er muss mit dem Bau der Halle zuwarten. Die SBB liessen ihn im Unwissen darüber, wann sie ihm wie viel Land enteignen werden, sagt er im «Blick». Für das Land wollten die SBB ihm auch deutlich weniger zahlen, als bei der ersten Enteignung – obschon der Landpreis gestiegen sei.

Die Antwort der SBB: «Wir halten uns an das Bundesgesetz über die Enteignung. Bei Grundstücken wird der regionale Verkehrswert ermittelt, den die Enteignerin bezahlen muss.» Gemäss Gasser liegen die Verhandlungen zurzeit auf Eis.

Die SBB zeigen Verständnis für den Dagmerseller. «Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist Verlässlichkeit ein zentraler Faktor», teilen sie mit.

Für Gasser ist dies ein schwacher Trost. Auch wenn er den Platzbedarf der SBB anerkennt: Er will endlich eine verbindliche Lösung auf dem Tisch haben. Denn auch die von der Bahn beanspruchte Fläche änderte sich im Laufe des Verfahrens. «Es ist eine totale Sauerei», nervt sich Gasser im «Blick». «Seit über zwei Jahren bin ich wegen der SBB in der Weiterentwicklung meiner Firma blockiert.» (schwe)

Stadtrat wählt Claudia Castañal Bouso als neue Stadtschreiberin und Abteilungsleiterin Zentrale Dienste

Claudia Castañal Bouso ist die neue Aarburger Abteilungsleiterin Zentrale Dienste und Stadtschreiberin. Die heutige Stellvertreterin von Stadtschreiber Urs Wicki übernimmt dessen Amt per 1. Oktober. Wicki geht im Dezember in Pension.

Die 50-Jährige hat ursprünglich die Ausbildung zur Industriekauffrau in Wehr (D) abgeschlossen. Seit 1998 arbeitet sie in der Schweiz in verschiedenen Firmen in der Privatwirtschaft als Senior Sales Managerin, Assistentin Marketing & Public Relations, Personalmanagerin und Marketing-/Sales-Managerin. Im April 2014 wechselte Claudia Castañal Bouso in die öffentliche Verwaltung. Bis Mai 2019 war sie beim Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel in verschiedenen Funktionen angestellt, darunter als Leiterin Administration und Leiterin des Internen Controlling/Prozessmanagements. Von Juni 2019 bis Februar 2023 war sie Gemeindeschreiberin und Leiterin der Verwaltung in Seewen SO. In Arisdorf war sie vom März bis Juni 2023 als Verwaltungsleiterin angestellt.

Claudia Castañal Bouso, die in Büren SO wohnt, hat mehrere CAS an der Fachhochschule Nordwestschweiz absolviert, darunter in Changemanagement sowie in Führungskompetenz. Der CAS als Gemeindeschreiberin ist kurz vor Abschluss. Auf der Aarburger Verwaltung ist sie in einem 100-Prozent-Pensum tätig. (jam)

Oftringens Ninja Warrior: Sandro Scheibler wagt den nächsten Angriff auf den Titel

Erzo ARA baut neues Regenbecken – die Arbeiten dauern zwei Jahre

Der «Rebstock» steht momentan wieder leer – Suche nach neuen Pächtern läuft

Uerkheim präsentiert im Budget 2026 seit langem wieder ein Plus

Das Budget 2026 der Gemeinde Uerkheim schliesst mit einem leichten Ertragsüberschuss von 2467 Franken. Der Steuerfuss bleibt – wie schon in diesem Jahr – bei 123 Prozent. Der Gemeinderat freue sich, fürs kommende Jahr ein positives Budget zu präsentieren, schreibt er in der Mitteilung an die Bevölkerung. Er hält fest, dass es ein Kraftakt sei, ein positives Budget zu präsentieren – trotz eines Steuerfusses von 123 Prozent. Ob dies auch weiterhin möglich ist, hängt unter anderem von der Bevölkerungsentwicklung ab und der davon abhängigen Entwicklung der Steuererträge – und der Höhe der von der Gemeinde nicht beeinflussbaren Kosten.

Hohe Aufwandüberschüsse mit Steuerfuss von 119 Prozent

In den Vorjahren rechnete der Gemeinderat Uerkheim noch mit Aufwandüberschüssen: Das Budget 2025 zeigt ein Minus von 7429 Franken. Die Rechnung 2024 schloss mit einem Aufwandüberschuss von 215’598 Franken – damals allerdings noch mit Steuerfuss 119 Prozent.

Dank der Steuererhöhung auf 123 Prozent per diesem Jahr geht der Gemeinderat davon aus, dass auch in den kommenden Jahren Rechnungsabschlüsse mit Ertragsüberschüssen präsentiert werden können – und dies ohne dafür auf Spezialeffekte angewiesen zu sein. Allerdings warnt der Gemeinderat auch, dass in den kommenden Jahren grosse Investitionen auf die Gemeinde zukommen werden, beispielsweise der Hochwasserschutz, die Sanierung der Kantonsstrassenabschnitte und der Sanierungsbedarf bei Gemeindeliegenschaften.

Uerkheim profitiert aktuell von der grossen Bautätigkeit in der Gemeinde. Seit 2023 gibt es – unter anderem dank der Bautätigkeit und den damit verbundenen Zuzügen – eine «sehr erfreuliche Entwicklung im Bereich der Einkommens- und Vermögenssteuer». Per Ende 2025 geht der Gemeinderat von 1500 Einwohnenden aus, per Ende 2026 von etwa 1510 Einwohnenden. Aufgrund des fast gleichbleibenden Einwohnerbestandes erwartet der Gemeinderat fürs kommende Jahr nun aber ein gleichbleibendes Ergebnis im Bereich der Steuereinnahmen.

Einführung einer Grünabfuhr soll geprüft werden

Die Spezialfinanzierungen – Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft – weisen im Budget 2026 allesamt Aufwandüberschüsse aus. «Dies mit gutem Grund», wie der Gemeinderat schreibt. Im kommenden Jahr sollen die Reglementarien und Gebührentarife überarbeitet werden. Bei der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft soll beispielsweise die Einführung einer Grünabfuhr geprüft werden. Für die Überarbeitung der Regelwerke werden einmalige Ausgaben für Ingenieurhonorare nötig.

Bei den Kennzahlen weist Uerkheim fürs nächste Jahr ein Nettovermögen von 537 Franken pro Einwohner aus. Der Selbstfinanzierungsgrad, also der Anteil der Investitionen, die die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann, liegt bei 241 Prozent. In den Vorjahren lag er noch deutlich unter 100 Prozent. Der Selbstfinanzierungsanteil, also der Anteil des Ertrags, der zur Finanzierung von Investitionen und zum Abbau von Schulden verwendet werden kann, beträgt 5,06 Prozent. Laut Empfehlung sollte der Wert nicht weniger als 10 Prozent betragen. Bezüglich einer allfälligen Reduktion des Steuerfusses betont der Gemeinderat, dass er eine beständige Finanzpolitik machen möchte. Daher könne erst über eine Senkung des Steuerfusses diskutiert werden, wenn die dazugehörigen Parameter, Prognosen und Planungsinstrumente eine solche Massnahme rechtfertigten.

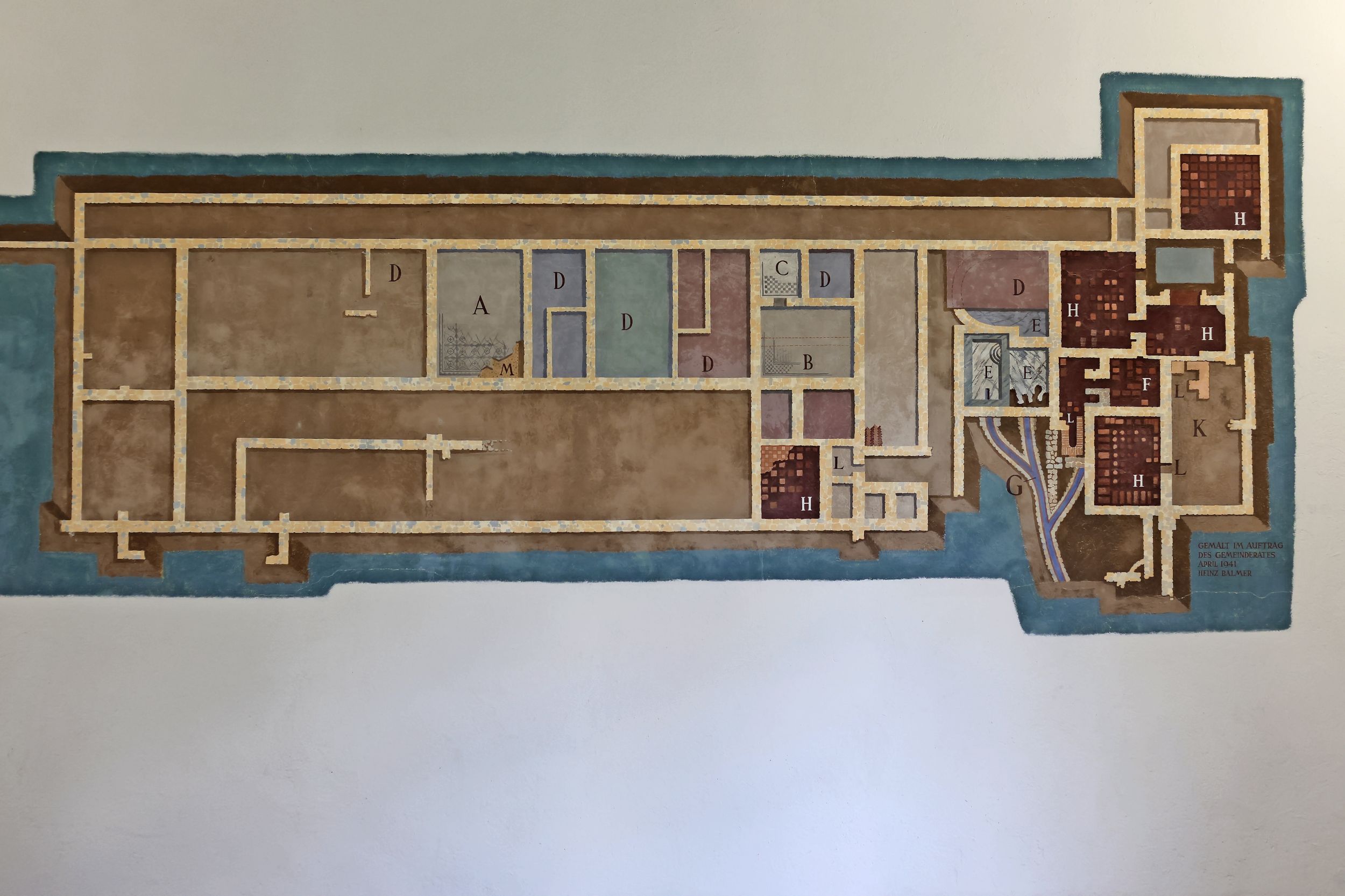

Das Römerbad war ein Gutshof und kein öffentliches Bad

«Über die Ansiedlungen der Römer in unserer Gegend hat man erst seit etwas mehr als 50 Jahren bestimmte Anhaltspunkte», schrieb das Zofinger Tagblatt in seiner Ausgabe vom 20. September 1882. Gemeint war die Entdeckung eines römischen Gutshofs in Zofingen im Jahr 1826. Die Römer in Zofingen? Das war noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts undenkbar: Johann Jakob Frikart schrieb in seiner Chronik der Stadt Zofingen (1812 erschienen), dass Zofingen keine römischen Denkmäler auszuweisen habe. Zu jener Zeit waren zwar in Zofingen ein metallenes Isis-Bild und in Oftringen das Skelett eines römischen Legionärs sowie in Brittnau und Kölliken mehrere Münzen ausgegraben worden, doch die Nachweise für Gebäude fehlten. Somit blieb für Frikart «ein für alle mal das römische Zofingen ein Humbug!», wie das ZT im Jahr 1882 schrieb.

Da die ägyptische Göttin Isis als Schutzpatronin der römischen Thermen galt, konstruierten humanistische Gelehrte einen Zusammenhang zwischen der Figur und dem vermeintlichen Bad einer römischen Stadt namens Tobinium. Dieser lateinische Name für Zofingen ist jedoch urkundlich nicht belegt, wie August Bickel in seinem Buch «Zofingen von der Urzeit bis ins Mittelalter» schreibt. Selbst die ältesten lateinischen Quellen nennen Zofingen nie anders als in seiner deutschen Lautung. Dass es Thermen in Zofingen gegeben habe, verneinte Frikart in seiner oben erwähnten Schrift zurecht – denn nur aufgrund einer Figur und ohne weitere archäologische Beweise auf solche zu schliessen, ist höchst unwissenschaftlich.

Bild: Philipp Muntwiler

1826 kommt es doch zum Vorschein: das Römerbad

Wie sehr sich Frikart bezüglich Siedlungsspuren irrte, zeigte sich 14 Jahre nach Erscheinen seiner Chronik. Archäologische Funde südlich der Stadt machten seine These gründlich zunichte. Es war nicht mehr von der Hand zu weisen, dass es römische Besiedlung in Zofingen gegeben hat: «Es kamen Funde zum Vorschein, die den dickgesottensten Sünder bekehren mussten», schrieb das ZT 1882.

Damals im ZT

Einmal im Monat öffnet die Redaktion eines der Jahrgangsbücher im Archiv und schaut, was zu jener Zeit im ZT aktuell war. Heute: Die Besiedlungsgeschichte der Region zur Römerzeit, erschienen 1882.

Was war geschehen? Amtsschreiber Samuel Rudolf Sutermeister wollte im Oktober 1826 auf seinem Grundstück einen Keller graben und stiess dabei auf altes Mauerwerk – «Überreste eines Bades», wie das ZT schreibt. Das mussten also die von den humanistischen Gelehrten vermuteten Thermen von Tobinium sein, wie das ZT auch 1882 noch vermutet: «Den Hauptfund bildeten zwei hübsche Mosaikböden und unterirdische Heizeinrichtungen, die deutlich darauf hinweisen, dass hier in That und Wahrheit ehemals ein römisches Bad gewesen ist.» Und auch heute noch, beinahe 200 Jahre nach der Entdeckung der römischen Grundmauern, suggeriert der Name des nahen Restaurants diese Tatsache: Römerbad. Aber weit gefehlt. Es handelte sich um die Überreste des Herrenhauses eines römischen Gutshofs, eines grossen landwirtschaftlichen Betriebs. Dies ist auch im dritten Teil der ZT-Serie von 1882 zu lesen: «Mit einer Villa haben wir es ohne Zweifel auch bei unserem Römerbad zu thun. Von einem öffentlichen Bad kann da keine Rede sein.»

Aber trotzdem: Es wurde ein Bad ausgegraben. Dieses war Teil des Herrenhauses und befand sich im Südtrakt, der auch die mit Fussbodenheizung ausgestattete Winterwohnung beherbergte und heute nicht mehr sichtbar ist. Die Räume mit den Mosaikböden bildeten mit den angrenzenden Zimmern die Sommerwohnung, welche durch einen langen Korridor mit den Wintergemächern verbunden war.

Bild: Philipp Muntwiler

Der Regierungsrat zeigt sich interessiert

Sutermeisters Fund stiess auf öffentliches Interesse, sogar der Aargauer Regierungsrat habe sich darum bekümmert, wie das ZT 1882 schreibt: «Am 9. Oktober 1826 […] forderte die Regierung Herrn Suter (Bezirksamtmann) von Zofingen auf, ihr ferner Bericht über die Fortsetzung der Nachgrabungen zu erstatten, welche der Stadtrath in den Besitzungen nahe bei der Stadt veranstaltet hatte.»

Anfang November 1826 beschloss der Zofinger Gemeinderat, die sich «seit anderthalb Jahrtausenden in der Stadtgemeinde unter der Erde befindlichen römischen Altertümer vollständig aufzudecken» und dabei «keine Kosten zu scheuen» (zitiert nach Martin Hartmanns Archäologischem Führer).

Im April 1827 konnte Bezirksamtmann Suter gemäss ZT berichten, dass «unter der Inspektion des Hrn. Mauriz Sutermeister, des Raths, die Ausgrabungen und Nachforschungen mit einer hinlänglichen Anzahl von ‹Bauämtlern› wieder angefangen worden seien». Die Grabungen des Jahres 1827 legten unter anderem die drei Mosaikböden im Mitteltrakt des Herrenhauses frei, die für die Nachwelt konserviert wurden. Die beiden Schutzbauten, die heute noch über den Mosaiken stehen, wurden 1830/31 errichtet.

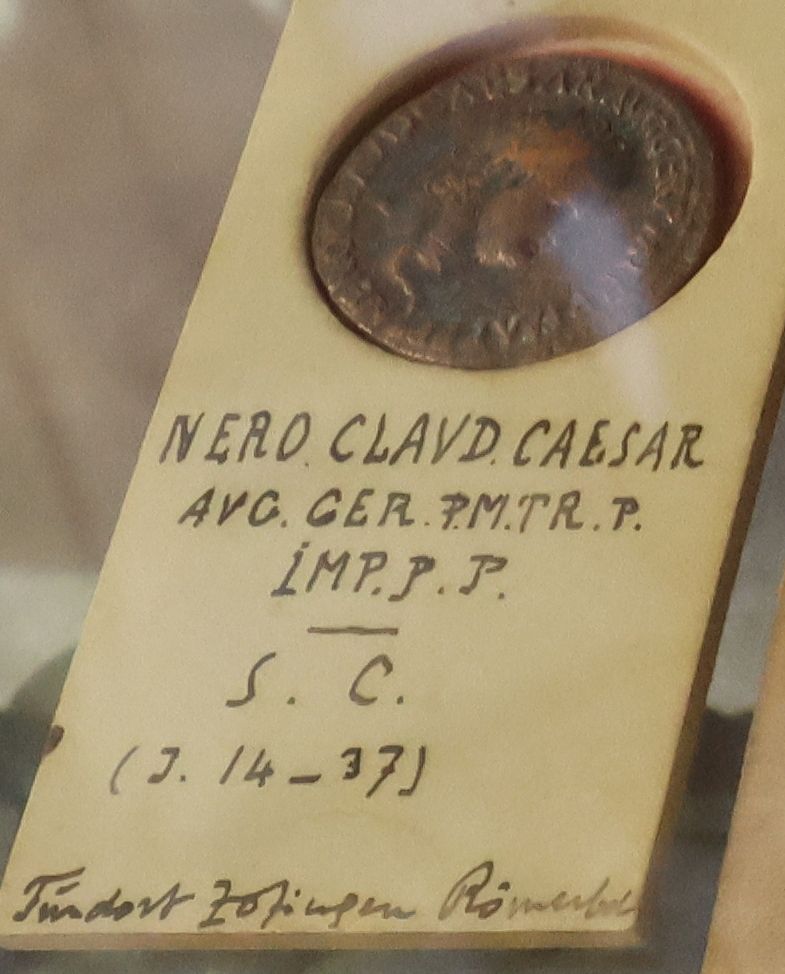

Ausser Grundmauern und den erwähnten Mosaikböden brachten die Grabungen wenig zu Tage, wie das ZT schreibt: «Zu bedauern bleibt, dass die Ausbeute an Geräthen und Schmucksachen, die etwas mehr Licht auf das Leben der römischen Ansiedler in unserer Gegend werfen könnten, eine sehr spärliche war und bis heute geblieben ist. Ein paar Münzen, ein paar ‹Chacheln›, wenige Bronzefabrikate und Gipsabdrücke ist Alles, was wir aus der Römerzeit besitzen.»

Bild: Philipp Muntwiler

Der Gutshof wurde wohl im 1. Jahrhundert errichtet

Die Funde der Ausgrabungen von 1826/27 seien beinahe alle verloren gegangen, schreibt Hartmann im Archäologischen Führer. Es existieren Zeichnungen von einigen der Gegenstände. Zur Datierung des Gutshofs dienten zwölf Münzen, die 1826 gefunden wurden. Die früheste wurde unter Kaiser Augustus (regierte 31 v. Chr. bis 14 n. Chr) in Nemausus (heute: Nîmes) geprägt, die spätesten unter Kaiser Constantin I. (reg. 306 bis 337). Die grösste Anzahl der Münzen stammt aus dem 3. Jahrhundert nach Christus (zwischen 217 und 282). Die wenigen Keramikbruchstücke konnten ins späte 1. und ins 2. Jahrhundert datiert werden. Der Gutshof scheint in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts errichtet worden zu sein und dürfte in der Zeit der Alemanneneinbrüche nach 260 verlassen worden sein. Eine spätere Besiedlung zu Beginn des 4. Jahrhunderts sei jedoch nicht auszuschliessen, schreibt Hartmann weiter.

«Auf dieses spärliche Fundmaterial hin ein Bild von dem Leben der römischen Ansiedlungen in unserer Gegend zu geben, wäre nun freilich ein sehr gewagtes Unternehmen», schreibt das ZT vor 140 Jahren. Denn zwar gab es zu jener Zeit wie eingangs erwähnt einige Münzfunde in Brittnau, Kölliken und Oftringen sowie das Skelett und die Isis-Figur, doch weitere Spuren fanden sich vorerst nicht.