Martina Bircher greift durch: An der Aargauer Volksschule gilt ab August ein Handyverbot

Ab dem 1. August 2025 gilt an der Aargauer Volksschule eine einheitliche Regelung zur Nutzung privater elektronischer Geräte. Was sich auf den ersten Blick ziemlich langweilig anhört, hat vor allem für die Schülerinnen und Schüler weitreichende Folgen. Effektiv führt der Kanton Aargau ein Handyverbot ein.

«Schülerinnen und Schülern ist es untersagt, ihre persönlichen Geräte zu den Unterrichtszeiten einschliesslich Pausen, in den Schulanlagen oder an schulischen Anlässen zu benutzen», heisst es in einer Mitteilung des Kantons Aargau. Er wäre damit nachNidwaldenerst der zweite Kanton, der eine solche Regelung einführt.

Die Schülerinnen und Schüler dürfen ihre Geräte auch nicht an schulischen Anlässen sowie Exkursionen oder Schulreisen benutzen. Die Verantwortung für die Umsetzung der neuen Regelung liegt bei den Schulen. Lehrpersonen können situativ entscheiden, ob private elektronische Geräte während der Unterrichtszeit zum Einsatz kommen.

die Geräte können den Unterricht stören und den persönlichen Austausch beeinträchtigen

sie bringen Risiken wie Cybermobbing mit sich

das kann Auswirkungen auf die mentale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen haben

Potenzial für Datenschutzverletzungen

Eine deutliche Mehrheit der Aargauer Oberstufenschulen kennt schon heute ein Handyverbot. Bildungsdirektorin Martina Bircher sind Handys an Schulen ein Dorn im Auge.Das machte sie bereits im Sommer 2024 (damals noch Regierungsratskandidatin) deutlich: «Die Handys sind ein Störfaktor im Unterricht. Ich finde es gut, dass Schulen Smartphones verbieten, wenn es nicht mehr anders geht», sagte sie damals.

Bild: Raphaël Dupain

Als Bildungsdirektorin hat sie schon vor mehreren Wochen den Auftrag erteilt, zu prüfen, ob die Schulen mithilfe einheitlicher Regelungen unterstützt werden könnten.

Als private elektronische Geräte gelten insbesondere Handys, Smartphones, Smartwatches, Laptops, Tablets und weitere vergleichbare Geräte. Schulen sollen gemäss Mitteilung zudem vermehrt auf die zahlreichen Präventionsangebote im Bereich Medienkompetenz und Mediennutzung aufmerksam gemacht werden.(fan)

Hier zeigten die Firmen der Region Zofingen, was sie können

Damals im ZT

Einmal im Monat öffnet die Redaktion eines der Jahrgangsbücher im Archiv und schaut, was zu jener Zeit im ZT aktuell war. Heute: Die Landesausstellung von 1914 in Bern

«Die Einweihungsfeierlichkeiten sind nun gottlob vorüber, die offiziellen Reden sind gehalten und die grossen und guten Festbankette verdaut.» Der Spezialberichterstatter des Zofinger Tagblatts – Autorennamen findet der Leser zu dieser Zeit keine im Blatt – will sich deshalb in der Ausgabe vom 28. Mai 1914 der Beschreibung der Schweizerischen Landesausstellung in Bern widmen. Doch könne er «eine auch nur einigermassen vollständige Schilderung all des Grossen und Reichen, das da zu sehen ist», nicht geben, «füllt doch allein schon der Ausstellungskatalog drei dicke Bände!»

Dennoch: Wenig hat der Spezialberichterstatter nicht zu berichten, denn seine Schilderungen ziehen sich über mehrere Ausgaben hin, beginnend heute vor 111 Jahren. Er empfiehlt seinen Leserinnen und Lesern, vom Bahnhof Bern das «Länggassetram» zu nehmen, denn «der Weg vom Bahnhof ist weit und man verliert eine kostbare Zeit beim Zufussgehen». Zum Preis von 10 Rappen komme man so mit dem «Tramwagen … bis zu dem imposanten Säulenbau des Ausstellungseinganges».

Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fel_003623-RE

Pracht und Grösse einer Weltausstellung

«Sofort nach dem Betreten des Ausstellungsgebietes gewinnt man den Eindruck, dass man eine Ausstellung betritt, die an Pracht und Grösse mit Weltausstellungen konkurriert, dass die Berner hier ein grosszügiges Werk geschaffen haben. Zur Linken des Einganges stossen wir gleich auf eine famose Bierhalle und daneben auf den langgestreckten Bau, in welchem Baumaterialien ausgestellt sind – und noch werden! Bei diesem Anlasse mag die Bemerkung am Platze sein, dass man auch bei dieser Ausstellung nicht lange genug zurückhalten kann, weil eben in vielen Abteilungen die Aussteller noch im Rückstand sind.» Das sei aber nicht aussergewöhnlich, schreibt der Berichterstatter weiter. Als er dann in der Ausgabe vom 9. Juni vermeldet, dass die Ausstellung fertig sei, fügt er an, dass «noch nie eine so grosse Ausstellung schon zwei Wochen nach der Eröffnung fertig geworden» sei. «Da haben unsere Berner einen Rekord aufgestellt, der nicht so bald überholt werden dürfte.»

Auch hätten die Verkäufe von Dauerkarten und Einzeleintritten alle Erwartungen übertroffen. Zwei Wochen nach Eröffnung seien schon mehr als doppelt so viele Dauerkarten wie bei der letzten Landesausstellung in Genf insgesamt verkauft worden.

In den Hallen der Papierindustrie und dem grafischen Gewerbe würden «die Buchdrucker, Photo-, Litho- und all die anderen Grafen» sehr viel Neues zu sehen bekommen. «Die meisten Laien werden an der im vollen Betriebe befindlichen Buchdruckerei […] grosse Freude haben. Die Firma Ringier u. Cie., Zofingen, hat die erste Tiefdruckrotationsmaschine in der Schweiz, welche für den Druck der schweizer. Illustr. Zeitung bestimmt ist, ausgestellt.»

ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Viele regionale Firmen unter den Ausstellern

Neben Ringier waren an der Landesausstellung weitere Firmen aus der Region Zofingen präsent, so erwähnt der Berichterstatter in seinen Artikeln unter anderem: Künzli u. Cie. in Strengelbach (Jaquettes, Unterkleider, Strümpfe und Socken), Gebrüder Matter in Kölliken (Eisengarn und Seide, Buntweberei, Ledertuch), die A.-G. der mechanischen Strickereien, vormals Zimmerli u. Cie., in Aarburg. Ein Herr Bäumli in Oftringen zeigt in der Gartenbau-Ausstellung «eine Anzahl Heckenthuya».

In der Halle der Metallindustrie sind neben dem Schwergewicht Brown, Boveri u. Cie. (BBC, heute ABB) aus Baden auch die Glühlampenfabrik Zofingen und die Imprägnieranstalt AG Zofingen vertreten. Letztere «exzelliert durch ihre bewährte Imprägnierung von Leitungsmasten». Als Beweis für die Haltbarkeit des Imprägnierstoffes stand in der Ausstellung ein Pfahl, der 40 Jahre im Boden steckte und «ganz unbeschadet wieder herausgegraben worden ist».

Erwähnung findet im ZT auch die Maschinenfabrik Hämmerle u. Cie. in Zofingen, die Lederklopfhämmer für die Bearbeitung von Häuten und Sohlen von Schuhen herstellt.

Zofinger Firma hat die ganze Kanalisation erstellt

«In der Abteilung für Sattlerei haben auch die Pelzfabrikanten ausgestellt. Die Pelzzurichterei von Karl Friderich, Zofingen, ist mit sehr schönen Exemplaren vertreten. Maulwurfpelze, Wildkatzenfelle, Fussteppiche, gefärbte Felle, sogar Schwäne finden wir alles auf einer Wand geschmackvoll vereinigt. Die Zentralheiz-Fabrik Altorfer, Lehmann u. Cie., Zofingen, hatte für die Landesausstellung die gesamte Kanalisationsanlage zu liefern, ebenso hatte sie die sanitarischen Installationen im Gebäude des Gastgewerbes ‹Hospes› zu erstellen. Sie zeugen von der grossen Leistungsfähigkeit dieser Firma.»

Im Bereich der chemischen Produkte habe die Siegfried in Zofingen «sehr reichhaltig ausgestellt», ebenso die E. Geistlich Söhne in Oftringen. Im Bereich der landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen zeigen die Gebrüder Aecherli aus Reiden ihre Zentrifugalpumpen.

Auch das muss sein: die «Stärkung des Magens»

Ohne entsprechende «Stärkung des Magens» fange der Geist an, «seine Aufnahmefähigkeit zu verleugnen», schreibt der Berichterstatter und lenkt die Aufmerksamkeit seiner Leserinnen und Leser auf die Gastronomie. In der Cremerie Merkur können heisser Tee, duftender Mokka sowie süsse Sachen aller Art genossen werden. Er selber ziehe es vor, «dem herrlichen Bierrestaurant» einen Besuch abzustatten. Neben verschiedenen Bieren Schweizer Brauer würden hier durch Berner Metzger «wunderbare Berner-Platten zu Spottpreisen» serviert.

Ein Kuriosum aus heutiger Sicht mag das alkoholfreie Restaurant sein. Im ZT wird es als «das gelungene Werk des Schweizer. Frauenvereins für Mässigkeit und Volkswohl» bezeichnet. Es sei «ein grosses und doch recht heimeliges Restaurant, wo alles blitzblank sich gibt und Speisen und Getränke zu ausserordentlich billigen Preisen gegeben werden. Hier ist das Eldorado der Frauen und Abstinenten. Man isst gut und trinkt – nicht über den Durst.»

Zum Schluss seiner Berichterstattung kommt der Autor auf «das Grossartigste der ganzen Landesausstellung» zu sprechen: die Maschinenausstellung. «Wenn da all die Maschinen fauchen, rasseln, flimmern, surren und schnauben, […] dann graut es einem beinahe vor der Grandiosität der menschlichen Erfindungs- und Gestaltungskraft. […] Müde von all dem Gesehenen hinaus in den Abendfrieden.»

Die Schweizerische Landesausstellung 1914

Am 15. Mai 1914 wurde die Schweizerische Landesausstellung in Bern eröffnet. Es war die dritte Ausstellung dieser Art nach 1883 in Zürich und 1896 in Genf. Sie sollte bis zum 15. Oktober dauern, wurde jedoch bis zum 2. November verlängert. Die Romandie äusserte heftige Kritik an der Architektur der Ausstellungsbauten. Dieser «Style de Munich» (Münchner Stil) beweise die Deutschfreundlichkeit der Deutschschweizer und stelle die beabsichtigte Integrationswirkung der Ausstellung infrage.

Tatsächlich gab es in Bern kein Village Suisse mit seinen bunt gemischten Häusern in den Baustilen aller Regionen mehr wie in Genf 1896, sondern ein einheitliches Dorf im Berner Stil. Die Ausstellungsmacher wollten naturnahes Landleben zeigen.

Als Ende Juli der Erste Weltkrieg ausbrach, blieb die Schau für zwei Wochen geschlossen. Nachdem am 1. August in der Schweiz die Mobilmachung ausgerufen wurde, überlegte sich der Ausstellungsdirektor Emil Locher sogar eine Schliessung. Der Bundesrat wollte jedoch davon nichts wissen und setzte sich durch.

Insgesamt besuchten fast 3,2 Millionen Menschen die Landesausstellung (entspricht etwa 84 Prozent der Bevölkerung), welche mit einem Gewinn von 34 000 Franken abschloss. Ein Eintrittsbillett kostete 1.50 Franken (zum Vergleich: ein Kilogramm Brot kostete damals 36 Rappen). (pmn/wikipedia)

Bern: Landesausstellung, Haupteingang Länggasse

Poststempel 3.11.1914 – Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fel_003623-RE

Das Dörfli der Schweizerischen Landesausstellung in Bern 1914. Postkarte. Poststempel 9.8.1914 – ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Schweizerische Landesausstellung in Bern 1914: Eingang Neubrückstrasse. Postkarte. Poststempel 27.10.1914 – ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

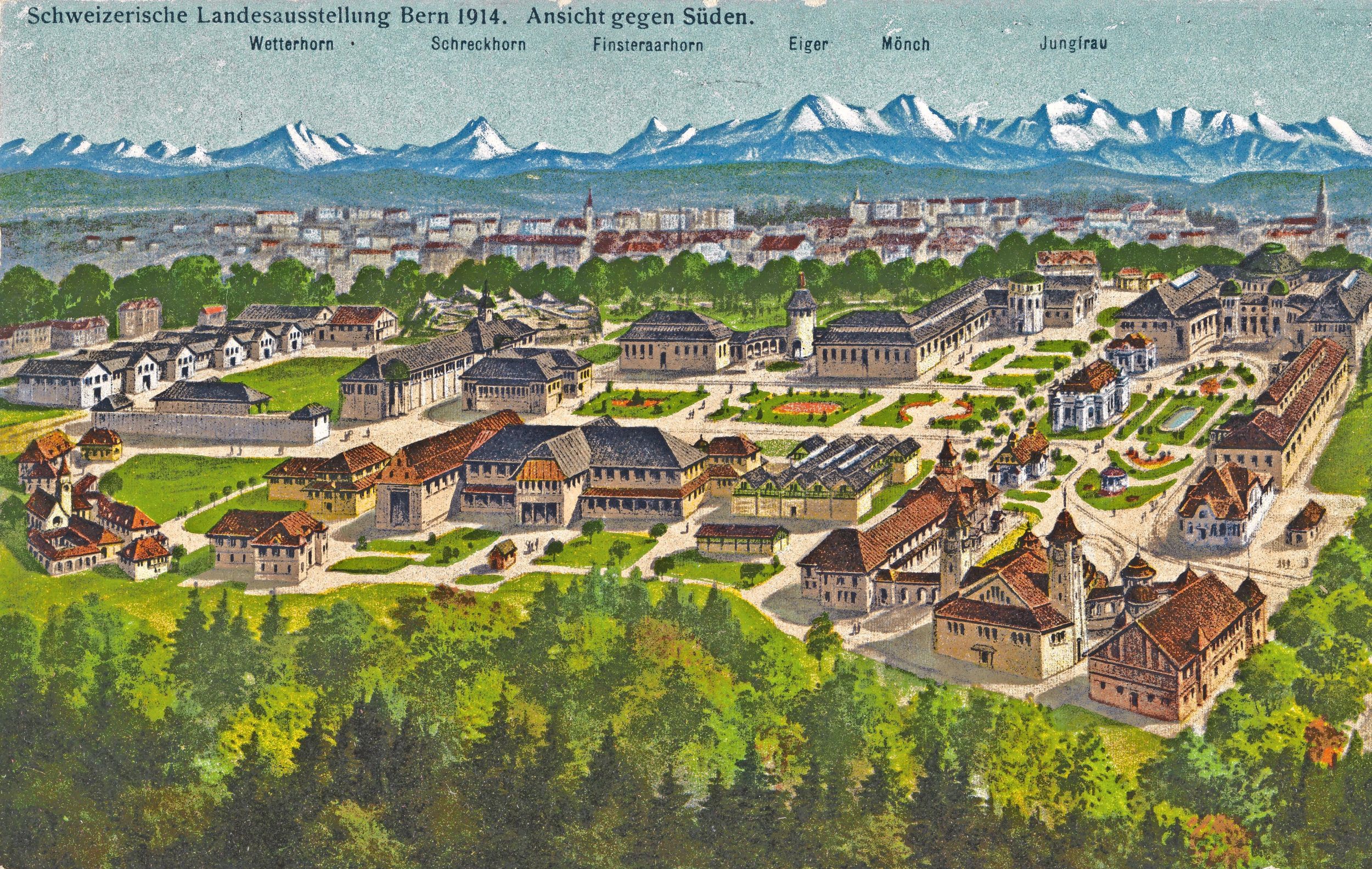

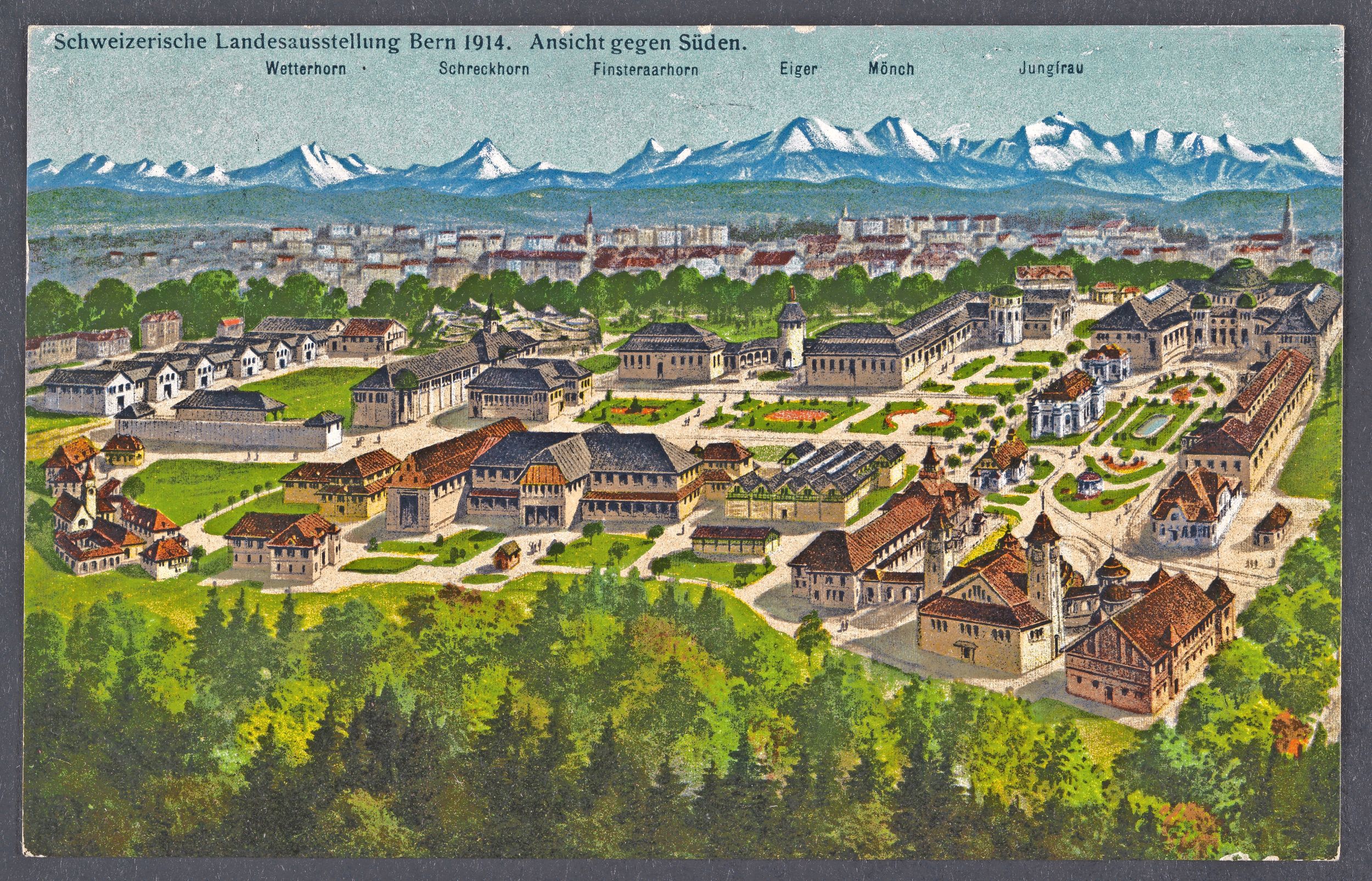

Schweizerische Landesausstellung in Bern 1914: Postkarte mit Ansicht des Ausstellungsgeländes. Poststempel 30.7.1914 – ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

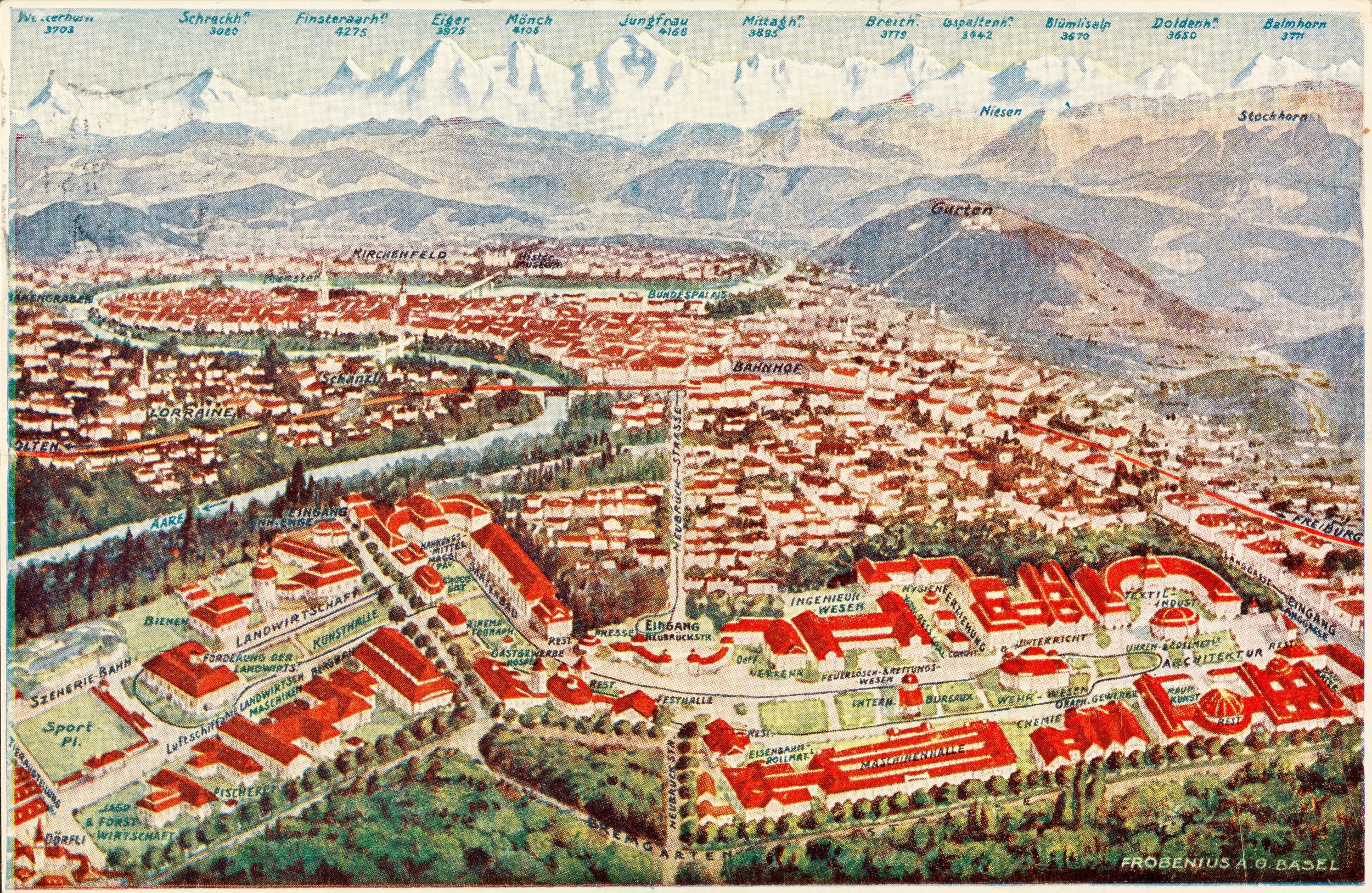

Schweizerische Landesausstellung, 1914, Bern, Panorama der Landes-Ausstellung und der Stadt Bern

Poststempel 28.10.1914 – Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fel_003621-RE

Schweizerische Landesausstellung in Bern 1914: Ausstellungsgelände. Postkarte. Poststempel 10.7.1914 – ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Schweizerische Landesausstellung in Bern 1914: Ausstellung in der Gruppe Ingenieurwesen an der Landesausstellung in Bern: Galerie, zwei Modelle auf Tisch von Projekt Sitterbrücke bei St. Gallen – Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Ans_05397-006-AL

Schweizerische Landesausstellung in Bern 1914: Haupteingang Länggasse. Postkarte. Poststempel 13.8.1914 – ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Pavillon Gastgewerbe/Hôtellerie, Restaurant Hospes. Postkarte. Poststempel 21.10.1914 – ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Schweizerische Landesausstellung in Bern 1914: Restaurant Hospes. Postkarte. Poststempel 22.6.1914 – ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Schweizerische Landesausstellung in Bern 1914: Restaurant Hospes bei Nacht. Postkarte. Poststempel 10.8.1914 – ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Schweizerische Landesausstellung, 1914, Bern, Pavillon des Wehrwesens links, Pavillon der Erziehung rechts, in der Luft Fesselballon

Poststempel 9.6.1914 – Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Schweizerische Landesausstellung, 1914, Bern, Alkoholfreies Restaurant

Poststempel 13.8.1914 – Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

«Wäre angemessene und richtige Lösung»: Stadtrat legt Dino Di Fronzo den freiwilligen Rücktritt nahe

Monstranz, Prunkkreuze und Lautsprecher: Sakristanin Nadja Grüter Stadelmann ist bereit für den Auffahrtsumritt

Zwei Modelle fordern die Aarburger Ortsbürger zum Entscheid über den Wald heraus

Beide Varianten bringen grundlegende Änderungen – und beide haben Vor- wie Nachteile. Was sie eint: Der bestehende Forstbetrieb wird so oder so aufgelöst, da Revierförster Jörg Villiger Ende Jahr frühzeitig in Pension geht.

Beitritt zum Forstbetrieb Region Zofingen (FBRZ)

In dieser Variante würde Aarburg dem Forstbetrieb Region Zofingen FBRZ beitreten und ihre 243 Hektaren Wald einbringen. Eigentümerin der Flächen bliebe die Ortsbürgergemeinde – die operative Bewirtschaftung würde jedoch vom professionell aufgestellten FBRZ übernommen. Dieser betreibt rund 1700 Hektaren Wald, ist gut ausgerüstet, kennt die angrenzenden Aarburger Flächen bereits – und bildet Lehrlinge aus. «Das heisst, sie denken an die Zukunft», lobte Alois Spielmann, Präsident der Forstkommission Aarburg.

Auch Matthias Kläy, Leiter des FBRZ, war an der Veranstaltung anwesend. Er betonte, dass Aarburgs Wälder gut ins bestehende Einzugsgebiet passten. Ein Beitritt sichere Arbeitsplätze in der Region und werde auch vom Verband sowie den Stadt- und Gemeinderäten der Mitgliedsgemeinden ausdrücklich begrüsst. Die Ortsbürgergemeinde Aarburg bliebe dabei aktiv und könne mitgestalten.

Trotzdem bleibt Skepsis: Einige Ortsbürger äusserten die Sorge, künftig nichts mehr zu sagen zu haben. Kläy versuchte zu beruhigen: Anliegen würden «kooperativ laufen» – und man strebe eine enge Abstimmung an.

Die Vorteile dieser Variante liegen vor allem darin, dass der Wald weiterhin gepflegt und genutzt wird. Dies sichert lokale Wertschöpfung, etwa durch Holzverkäufe oder die Ausbildung von Lernenden, und erlaubt Aarburg, über den Verband weiterhin Einfluss zu nehmen – wenn auch nicht mehr direkt. Auch könnten bestehende Infrastrukturen wie der Forstwerkhof und die Parzelle Antener künftig anders genutzt oder verkauft werden.

Dem gegenüber steht ein einmaliger Einkaufsbetrag von 420’000 Franken, den die Gemeinde bei einem Beitritt leisten müsste – wobei ein Teil als Sachleistung eingebracht werden könnte. Kritisch wird zudem gesehen, dass der direkte Einfluss auf die Waldnutzung sinkt. Auch ist absehbar, dass mit dem Auslaufen des bestehenden Hackschnitzelvertrags mit der Franke Schweiz AG Einnahmen wegfallen.

Bild: Lea Fabian

Naturwaldreservat – und 50 Jahre Verzicht

Ganz anders der Ansatz der zweiten Variante: Die gesamte Waldfläche – mit Ausnahme des Borns – würde für 50 Jahre vollständig stillgelegt und in ein kantonales Naturwaldreservat überführt. Dafür zahlt der Kanton netto 1,05 Millionen Franken an die Ortsbürgergemeinde. Die hoheitlichen Aufgaben würden ebenfalls vom FBRZ übernommen.

Für diese Variante sprach sich Erwin Städler, Leiter des Kreisforstamts, mit eindringlichen Argumenten aus – unterstützt von präparierten Insekten. 50 Prozent der holzbewohnenden Käferarten seien gefährdet, sagte er. Ein Naturwaldreservat biete weitaus bessere Bedingungen für Arten wie Pilze, Käfer und Fledermäuse. Besonders eindrücklich: In einem Naturwaldreservat wurden 124 Durchflüge der stark gefährdeten Mopsfledermaus gezählt – im Wirtschaftswald waren es nur zwei.

Doch auch hier blieb das Publikum kritisch. Wie wird sich der Wald in 50 Jahren entwickeln? Welche Holzqualität wäre dann überhaupt noch vorhanden? Diese Fragen blieben offen – zu viele Unwägbarkeiten, zu lange der Zeitraum. Auch die Sorge, dass Wege nach Stürmen unpassierbar werden könnten, wurde geäussert. Zwar sei in beiden Varianten vorgesehen, wichtige Wege wenn möglich freizuräumen, doch absolute Sicherheit könne es nicht geben.

Zu den Vorteilen dieser Variante zählen insbesondere die hohe Biodiversität, die durch die konsequente Stilllegung ermöglicht wird, sowie die langfristige finanzielle Sicherheit: Die Entschädigung durch den Kanton stärkt die Gemeindefinanzen deutlich. Auch laufende Verpflichtungen aus früheren Waldprojekten entfallen. Schutzwaldflächen bringen trotz Nutzungsverzicht weiterhin jährliche Beiträge und die Nutzung des Forstwerkhofs oder der Antener-Parzelle bleibt offen.

Gleichzeitig bedeutet der Verzicht auf jegliche Holznutzung einen kompletten wirtschaftlichen Rückzug aus dem Waldgeschäft – für ganze fünf Jahrzehnte. Unklar bleibt, wie sich der Wald in dieser Zeit entwickeln wird – ökologisch wie ökonomisch. Auch die Notwendigkeit zusätzlicher Absprachen mit der Einwohnergemeinde, etwa bei gemeinwirtschaftlichen Leistungen wie Bikerouten, wird als möglicher Stolperstein gesehen.

Varianten kommen am 19. Juni zur Abstimmung

Beide Varianten werden an der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 19. Juni zur Abstimmung gebracht. Alternativen wie eine eigene Försterstelle oder eine externe Mandatslösung wurden zuvor geprüft, aber aus finanziellen, organisatorischen und strategischen Gründen verworfen.

Zum Schluss stellte Erwin Städler eine Frage in den Raum, die die Anwesenden nachdenklich entliess: «Was für Ansprüche habt ihr an den Wald?» Eine Frage, die wohl mit darüber entscheidet, welchen Weg Aarburg einschlagen wird.

Schulhaus Reidermoos wird stillgelegt

Das grosse Machtvakuum nach der Guyer-Abwahl

Einer davon ist wohl Lukas Fankhauser. Der SP-Stadtrat erzielte am Wahlsonntag das beste Ergebnis. «Wenn Christiane Guyer erneut als Stadtpräsidentin kandidiert hätte, hätte die SP sie nicht angegriffen», sagt der SP-Co-Präsident Christian Nöthiger. Mit der Abwahl Guyers und dem gleichzeitigen Glanzresultat Fankhausers könnte sich die Situation nun anders präsentieren. Schliesslich hatte die SP bis vor vier Jahren das Vizepräsidium inne. Ob Fankhauser jedoch als Kandidat zur Verfügung steht, ist eine andere Frage. Vor einigen Wochen ist bekannt geworden, dass er nach den Sommerferien Schulleiter in Teufenthal wird.

Nicht nur die SP könnte Interesse am freien Stadtpräsidium haben. Robert Weishaupt (Mitte) erreichte am Wahlsonntag das zweitbeste Resultat, im vergangenen Herbst wurde er als Grossrat wiedergewählt. Vor vier Jahren kandidierte Weishaupt im ersten Wahlgang als Vizepräsident von Zofingen, verzichtete dann aber im zweiten auf eine Kandidatur. Gewählt wurde Andreas Rüegger (FDP).

Auch der drittplatzierte André Kirchhofer (FDP) könnte mit dem Amt als Stadtpräsident liebäugeln. Er ist am Wahlsonntag durchmarschiert und hat gestandene Stadträte auf die hinteren Ränge verwiesen – auch seinen Parteikollegen, Vizepräsident Andreas Rüegger. Wieso nicht diesen Schwung mitnehmen und im Herbst fürs Präsidium kandidieren?

Prominente Stimmen aus der Region sprechen sich dafür aus. In seiner Gratulation an Kirchhofer schrieb SVP-Nationalrat Thomas Burgherr auf Facebook: «Du bist ein Mehrwert für Zofingen! Nun ran an das Stadtpräsidium …» Und auch der ehemalige Oftringer Gemeindeammann Martin Bhend meinte: «Jetzt steht das Tor zum Stadtpräsidenten offen.»

Ein Hinderungsgrund könnte allerdings aus der eigenen Partei kommen: Der amtierende Vizepräsident Andreas Rüegger könnte selbst Ambitionen auf das Stadtpräsidium haben. Aus dem FDP-Vorstand heisst es, dass sich der Vorstand und die möglichen Kandidaten «ernsthafte Gedanken» über eine Kandidatur fürs Stadtpräsidium machten.

Am viertmeisten Stimmen erzielt hat Dominik Gresch (GLP). Vor vier Jahren kandidierte er im ersten Wahlgang als Stadtpräsident, lag dann aber deutlich hinter Christiane Guyer zurück und verzichtete auf den zweiten Wahlgang. Auch für die Grünliberalen sei klar gewesen, dass Christiane Guyer für eine zweite Amtsperiode als Stadtpräsidentin gesetzt sei, sagt Parteipräsident Adrian Borer. Aufgrund des Resultats vor vier Jahren – Gresch distanzierte im ersten Wahlgang den ebenfalls als Stadtpräsidenten kandidierenden Peter Siegrist (parteilos) deutlich – schliesst Borer eine Kandidatur von Dominik Gresch grundsätzlich nicht aus. Aber: Weder sei das Wahlergebnis analysiert noch eine mögliche Kandidatur in der Partei oder mit Gresch diskutiert worden. Also auch bei der GLP: alles offen.

Auf den Plätzen fünf bis sieben liegen innerhalb von nur acht Stimmen der amtierende Vizepräsident Andreas Rüegger (FDP), Peter Siegrist (parteilos) und Rahela Syed (SP). Peter Siegrist hatte schon vor vier Jahren Ambitionen fürs Stadtpräsidium – ob er es noch einmal versuchen will?

Rahela Syed erzielte in den vergangenen Erneuerungswahlen immer gute Resultate und kandidierte vor vier Jahren als Vizepräsidentin. Im ersten Wahlgang distanzierte sie den späteren Sieger Andreas Rüegger noch um 237 Stimmen. Doch die Abwahl der ersten Zofinger Stadtpräsidentin könnte nun Syed als links politisierende Frau von einer Kandidatur fürs Stadtpräsidium oder Vizepräsidium abschrecken.

Aktuell lässt sich nur gesichert sagen: Sowohl fürs Stadtpräsidium als auch fürs Vizepräsidium gibt es sieben mögliche Kandidaten. Wer tatsächlich kandidieren wird, müssen die Parteien noch entscheiden. Zeit für Diskussionen und Analysen haben sie genügend: Anmeldeschluss ist Mitte August.

Wenn Worte töten: Das Publikum ermittelt und überführt den Täter anhand seines eigenen Textes

Am 29. Juli 2022 setzte die oberösterreichische Hausärztin Lisa-Maria Kellermayr ihrem Leben ein Ende. Monatelang war sie von Menschen aus der radikalen Impfgegnerszene bedroht worden. Per Mail und über soziale Netzwerke erreichten sie Nachrichten, in denen grausame Mordfantasien beschrieben wurden.

Wie so oft in solchen Fällen blieben die Behörden bei der Suche nach dem Urheber der Nachrichten weitestgehend erfolglos, das Verfahren wurde schnell eingestellt. Ergebnis: Täter nicht ermittelbar.

Im Rahmen einer Investigativ-Recherche wurden schliesslich der zuvor beim deutschen Geheimdienst tätige Kriminalwissenschaftler Leo Martin und der Sprachprofiler Patrick Rottler, ein Kommunikationswissenschaftler, Linguist und Datenanalyst, hinzugezogen. Mit ihrer forensisch-linguistischen Analyse konnten sie dem Fall eine neue Wendung bringen, die hoffen lässt, dass der Täter doch noch ermittelt werden kann.

Zwei wahre Fälle – Publikum ermittelt erstmals in der Schweiz

Die beiden deutschen Ermittler präsentieren diesen und einen zweiten Fall – beides exemplarische Beispiele für sprachwissenschaftlich fundierte Ermittlungen – im «Fabrikli» Bottenwil erstmals einem Schweizer Publikum. Ihr Programm, so Patrick Rottler, wolle zum einen für Hass und Hetze sensibilisieren und das Publikum im Umgang damit schulen. Zum anderen besteht die stille Hoffnung, durch Publizität zu Vergleichstexten zu kommen. «Das Publikum hat Einblick in reale Fälle und ist dazu aufgefordert, mit zu ermitteln», so Leo Martin zum Abend, der viel Spannung und wohl auch einige Aha-Effekte garantiert.

Da staunt sogar die Polizei

Die linguistischen Ermittler sind mit einem eigenen Unternehmen präsent und werden auch wiederholt von der Polizei hinzugezogen. Dazu Leo Martin: «Im deutschsprachigen Raum gibt es nur eine überschaubare Zahl von Experten, die in der Lage sind, einen komplexen Fall mit forensischer Linguistik zu klären, ein Teil davon arbeitet beim Bundeskriminalamt. Deren Arbeit wird durch bürokratische Hürden oft erschwert, weshalb wir eine gern genutzte Alternative sind.»

In erster Linie werden die linguistischen Textanalysten aber von mit Nachrichten bedrohten Firmen hinzugezogen, die nicht wollen, dass vertrauliche Informationen öffentlich werden und sich eine stille Ermittlung wünschen.

Schon mit kürzeren Texten ist ein Täterprofil möglich

Um ein Täterprofil erstellen zu können, benötigen die beiden meist weniger als eine A4-Seite Text, in der Praxis lägen aber oft deutlich längere Texte vor. Der Sprachgebrauch, Grammatik, Syntax, Wortschatz und Wortwahl lassen dann Schlüsse auf geografische Herkunft, Alter, Geschlecht und Bildung zu. Merkmale wie zum Beispiel die Verwendung von Scharf-S, Binnen-S, Helvetismen oder französischen Lehnwörtern, die auf geografische Herkunft schliessen lassen, stellen dabei lediglich Merkmale auf der Oberfläche dar. Patrick Rottlers sprachanalytischer Seziertisch lässt zahlreiche individuelle Besonderheiten zutage treten. «Ich kann Texte auf die Tiefe von sechs bis sieben Ebenen auseinandernehmen», sagt er.

Bei ihrer Arbeit vertrauen die beiden auf umfangreiche Software zur Datenanalyse. Ihre Aufgabe besteht dann darin, die Datensätze in Anwendung ihres Erfahrungsschatzes auszuwerten und mit bereits bekannten Droh- und Stalkerprofilen in Beziehung zu setzen.

Im Bühnenprogramm «Wenn Worte töten» enthüllen die Ermittler die hässliche Seite der Kommunikation im Internet, analysieren Hetzkommentare und überführen anonyme Täter. Ein einzigartiges Erlebnis für jeden, der sich für Kriminologie, Sprachwissenschaft oder die Bekämpfung von Hasskriminalität interessiert.

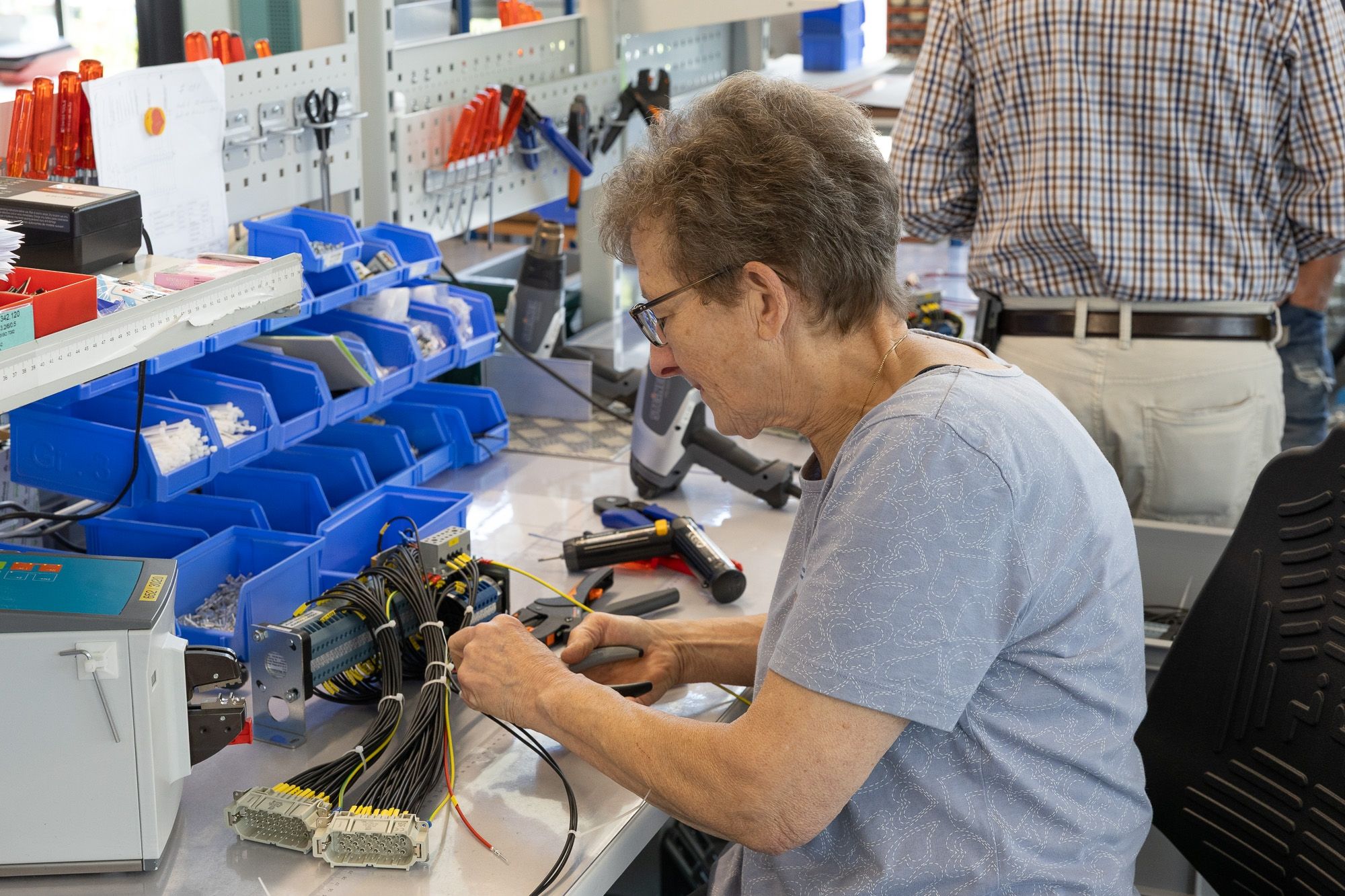

Am Tag der offenen Türe gaben die azb-Klienten detaillierte Einblick in ihre Arbeit

Das azb Strengelbach öffnete am vergangenen Samstag zum jährlichen Tag der offenen Türe. In diesem Jahr stand der Anlass unter dem Motto «Wir setzen Massstäbe für ein selbstbestimmtes Leben» und bot wie immer detaillierte Einblicke in die (Arbeits-)welt der Klienten der Stiftung.

Die gut ausgeschilderten Rundgänge durch die Werkstätten stiessen auf grosses Interesse. Geführte Rundgänge gab es in diesem Jahr nicht mehr. Dafür wurden Hotspots installiert, wo sich die Besuchenden ausgiebig informieren konnten. Mit Freude und Stolz beantworteten die Klienten der Stiftung Fragen und gaben detaillierte Einblicke in ihre Arbeit. Es war eindrücklich zu sehen, mit welcher Einsatzfreude und Qualität die anstehenden Arbeiten erledigt wurden – und welcher Respekt ihnen hierfür entgegengebracht wird.

Ein vielfältiges Rahmenprogramm sorgte für viel Abwechslung und vor allem für buntes Treiben auf dem Areal. Luftballon-Tiere, Nostalgie-Karussell, Büchsenwerfen oder Mohrenkopf-Schiessen zogen die kleinen Besucher magisch an und der Marktplatz, wo es viele kreative Produkte zu bestaunen gab, wurde zum Treffpunkt.

Und natürlich konnte man sich auch ganz einfach im Kaffee oder im Restaurant von den feinen Produkten aus der Küche verwöhnen lassen. Der Duft der Bratwürste schwebte über den Platz, es gab hausgemachte Backwaren. Die Strengelbacher Hobbyköche sorgten zusätzlich für das leibliche Wohl und die musikalische Unterhaltung mit Beata Berauter rundete den Anlass für alle Menschen – ob mit, oder ohne Beeinträchtigung – perfekt ab.

Der Duft der Bratwürste wehte über den Platz. – Bild: Regina Lüthi

Die Ballontiere waren äusserst beliebt. – Bild: Regina Lüthi

Gemütliches Stöbern an den Marktständen. – Bild: Regina Lüthi

Beate Bereuter und Band berührte und überzeugte. – Bild: Regina Lüthi

Impressionen vom Tag der offenen Tür in der Stiftung azb Strengelbach. – Bild: Regina Lüthi

Impressionen vom Tag der offenen Tür in der Stiftung azb Strengelbach. – Bild: Regina Lüthi

Auch Joel war fleissig am Arbeiten. – Bild: Regina Lüthi

Impressionen vom Tag der offenen Tür in der Stiftung azb Strengelbach. – Bild: Regina Lüthi

Ein typischer Anblick – riesiger Besucheraufmarsch am Tag der offenen Tür. – Bild: Regina Lüthi

Hier klappte es wunderbar mit dem Mohrenkopf-Schiessen. – Bild: Regina Lüthi

In der Sonne liess es sich gut aushalten. – Bild: Regina Lüthi

«Grosse Bedeutung für unsere Schule» – das würde es für den Schwimmunterricht in der Region bedeuten, wenn die Badi Reiden schliesst

Bündner Autogeschichte – ausgestellt in Safenwil

Sicher, das gelbe Saurer-Postauto ist einer der Hingucker der neuen Sonderausstellung der Emil Frey Classics. «Das Jahrhundert des Automobils. Graubünden 1925 – 2025», so der Titel. Die Sonderausstellung überrascht mit einer neuen Raumaufteilung und mit 12 ausgestellten Fahrzeugen. Nebst dem erwähnten Postauto wird sicher auch der Lancia Lamda von 1925 zum Publikumsliebling. In Graubünden war das Auto lange verboten, weil zu gefährlich. «Erst nach zehn Volksabstimmungen wurde es 1925 erlaubt», schildert Ausstellungs-Kurator Simon Bundi an der Vernissage.

Am Sonntag wurde die Sonderausstellung eingeweiht. Hannes Gautschi, Geschäftsführer der Emil Frey Classics begrüsste die Gäste und stellte Simon Bundi als Kurator und Mitarbeiter der Emil Frey Classics vor. Bundi ist, wie es der Name erahnen lässt: waschechter Bündner. Da war er am Sonntag nicht der einzige, auch einige Gäste reisten aus dem Kanton Graubünden an. Der Rätoromanische Pascal Gamboni untermalte die Vernissage musikalisch. Auf der Podiumsbühne wurde Bündner Dialekt gesprochen. Drei Zeitzeugen erzählten aus ihrem Leben, welches sich bei allen ums Automobil und um den Rennsport drehte. Christian Hössli aus Splügen erzählte, wie die Eröffnung des San Bernardino-Tunnels im Jahr 1967 das Leben im Dorf fast schlagartig veränderte. Die Autos faszinierten ihn, er wurde später sogar lizenzierter Rennfahrer. Immer noch Rennfahrer ist Pieder Decurtins aus Trun. «Autos waren in unserer Jugend das wichtigste, bei mir ist es heute noch so», schildert er. Cristina Seeberger aus Celerina betreibt eine Werkstatt für Oldtimer. Weniger die PS, vielmehr Technik und Design interessierten sie. Vor zwei Jahren gewann Cristina Seeberger die Rally Monte Carlo Historic.

Danach durften die Vernissage-Gäste als erste die Sonderausstellung besichtigen, bevor am Apéro Riche, nicht ganz überraschend, feine Bündner Spezialitäten serviert wurden. Die Sonderausstellung ist noch bis Ende Jahr offen.

Zeitzeugen erzählten, von links: Simon Bundi, Christian Hössli, Cristina Seeberger und Pieder Decurtins. – Bild: Kaspar Flückiger

Das muss sein: Ein Selfie mit dem gelben Saurer Postauto. – Bild: Kaspar Flückiger

Stilecht: Junge und ältere Besucher der Sonderausstellung. – Bild: Kaspar Flückiger

Hannes Gautschi (links), Geschäftsführer der Emil Frey Classics und Ausstellungs-Kurator Simon Bundi (rechts) im Gespräch. – Bild: Kaspar Flückiger