Diese Rothrister Gemeinderats-Mitglieder wollen es noch einmal wissen

Unbekannte verteilen Zofingia-Flyer in der Altstadt – und äussern anonym Kritik an der Studentenverbindung

Martina Birchers Weckruf an die Region: «Verspielt es mit der Festung nicht!»

«Wie im Flug» seien die ersten 100 Tage als Regierungsrätin vergangen, sagt Martina Bircher, die seit Anfang Jahr dem Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau vorsteht.

Von den Mitarbeitenden dort sei sie ohne Vorurteile empfangen worden, so die ehemalige Aarburger Vizestadtpräsidentin und SVP-Nationalrätin im zt Talk.

Ein besonderes Anliegen als Kulturdirektorin ist ihr die Festung Aarburg. «Sie könnte im ganzen Kanton und darüber hinaus zu einem Leuchtturm werden», sagt sie. Hintergrund ist der Grundsatzentscheid des Regierungsrats, das heutige Jugendheim in der Festung in einen Neubau zu verlegen und die historische Anlage einer neuen Nutzung zuzuführen.

Sorgen bereite ihr der Umstand, dass sich der Bezirk Zofingen bei gemeinsamen Projekten schwertue. «Ich hoffe sehr, dass sich der Bezirk jetzt nicht selbst auf die Füsse steht.» Wenn die Region den Kopf in den Sand stecke, dann werde nicht einfach so Geld fliessen. «Der Regierungsrat wird sagen: ‹Wenn die Region nicht will, dann lassen wir die Festung halt leer stehen.›» Wenn die Region Zofingen aber selbstbewusst auftrete und proaktiv versuche, ein gutes Konzept auf die Beine zu stellen, dann werde der Regierungsrat Hand zur Unterstützung bieten. Ihre Aussagen versteht sie als «Weckruf», wie sie sagt: «Verspielt diese Möglichkeit nicht!» Dass der Kanton anbiete, die so oder so anfallenden Unterhaltskosten zu übernehmen, biete eine «einmalige Chance», die man nicht verpassen dürfe. «Die Alternative ist, die Festung leerstehen zu lassen.»

Im Talk spricht Bircher auch über die Grenzen der integrativen Schule. «Wir haben Schulen mit enorm hohen Sonderschul-Quoten», sagt sie. Das seien oft Schulen, die vollständig auf das integrative Modell setzen – und gleichzeitig immer mehr Kinder mit Sonderschul-Bedarf anmelden. Das sei dann eine klassische Separation, denn diese Kinder müssten ihr gewohntes Schulumfeld verlassen. Diese Entwicklung werde ihr Departement genau beobachten. Bircher erwähnt eine Studie, wonach die integrative Schule nur bis zu einem gewissen Punkt funktionieren kann. Die Zahlen zeigten, dass manche Schulen im Kanton diesen Punkt bereits überschritten hätten – und trotzdem noch auf das integrative Modell setzen. Eine Sonderschul-Quote von bis zu zehn Prozent könne nicht die Lösung sein.

Wohnt Stadtrat Dino Di Fronzo noch im Städtli? Er und die Stadt nehmen Stellung

Es ist so weit: Im November muss Reiden die Gretchenfrage zur Badi beantworten

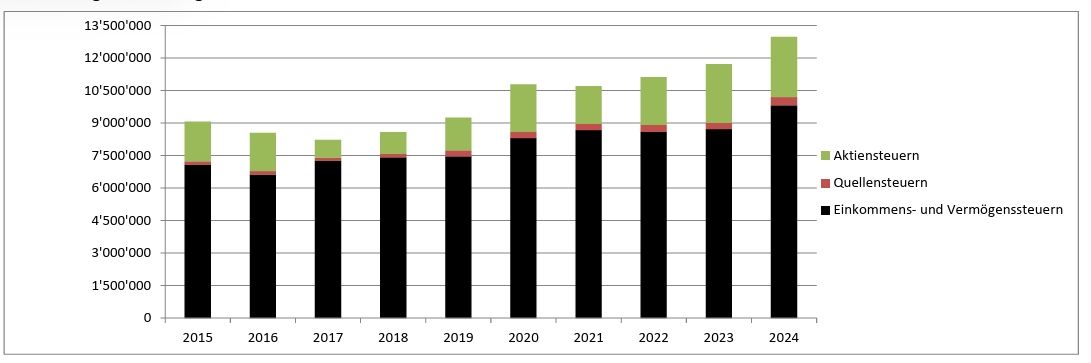

Aus Verlust wird Gewinn: Safenwil schliesst das Jahr 2024 mit einem Millionenüberschuss ab

Die Gründe für das gute Ergebnis liegen laut der Gemeinde insbesondere bei den höheren Steuererträgen. Rund 800‘000 Franken mehr als budgetiert spülten die Aktiensteuern in die Gemeindekasse. Aus Nachträgen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern kamen rund 500‘000 Franken mehr zusammen als erwartet.

Wesentlich tiefere Ausgaben im Bereich der Sozialhilfe und des Asylwesens (410‘500 Franken weniger als budgetiert) trugen ebenfalls zu dem «erfreulichen Ergebnis» bei. Die Selbstfinanzierung macht rund 2,1 Millionen Franken aus. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 110,8 Prozent. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 Prozent weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin.

Eine einigermassen verlässliche Budgetierung bei den Aktiensteuererträgen sei leider nicht möglich, da diese von Jahr zu Jahr massiv schwanken können, teilt die Gemeinde mit. Die markant höheren Erträge bei den Einkommens- und Vermögenssteuern aus Nachträgen seien die Folge eines sehr hohen Veranlagungsstandes und von in früheren Jahren eher zu tief angesetzten provisorischen Steuerrechnungen.

Grafik: Gemeinde Safenwil

Nettoschuld pro Einwohner sinkt

Die Nettoschuld pro Einwohner beträgt 397 Franken und reduzierte sich somit gegenüber dem Vorjahr um 52 Franken. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Alles unter 1000 Franken gilt als geringe Verschuldung. Bei der Investitionsrechnung betrugen die Ausgaben rund 2 Millionen Franken. Die Einnahmen belaufen sich auf 180‘000 Franken. Das entspricht einem Finanzierungsüberschuss von rund 206‘000 Franken.

Bei den Spezialfinanzierungen konnte die Gemeinde teils Gewinne einfahren – aber nicht bei allen. Beim Wasserwerk resultiert ein Verlust von rund 5600 Franken. Auch der Fernwärmebetrieb Energie (Holzschnitzelheizung) schreibt Verlust. Dieser beträgt rund 19‘000 Franken. Bei der Abwasserbeseitigung konnte die Gemeinde einen Gewinn von rund 101‘000 Franken einfahren. Und auch die Abfallbewirtschaftung schliesst mit einem Gewinn von rund 13‘000 Franken ab.

Tag des Schweizer Biers – vom Bierliebhaber zum Mikrobrauer

Treffpunkt Vorstadtweg in Brittnau. Beat Ruf steht vor seinem Eigenheim schon bereit. «Von hier aus ist es nicht weit zur Brauerei», sagt er, «wir können den Weg gut unter die Füsse nehmen». Und schon beginnt Ruf zu erzählen, wie er aufs Bierbrauen gekommen ist. Er sei schon immer Bierliebhaber gewesen, sagt der 59-Jährige, der ursprünglich den Beruf eines Forstwarts erlernt und während zwölf Jahren auch praktiziert hat, heute aber im Einkauf und in der Produktionsplanung bei einem Hersteller von Schachtabdeckungen und Entwässerungsrinnen in Härkingen tätig ist.

Aber in der Zeit um 2015 herum, als er sich in Büchern einiges an Wissen über Biere und das Brauen angelesen habe, sei es nicht so einfach gewesen, handwerklich hergestellte Biere zu kaufen. «In den Regalen der Grossverteiler gab es damals praktisch keine Craft-Biere.» Er habe sich vertieft informiert und dann 2016, nach einem Braukurs, sein erstes eigenes Bier hergestellt. «Ich weiss nicht, ob ein Bierkenner das Bier auch gut gefunden hätte, aber mich hat es damals unheimlich begeistert», sagt er.

Mit Kunststoffbecken angefangen

Ruf hat es, wie er selber sagt, «so richtig den Ärmel reingenommen». Er hat mit dem Brauen begonnen – in den ersten Jahren jede Woche. Und damals noch in Kunststoffbecken. Schon 2017 hat er sich als steuerpflichtige Brauerei registrieren lassen, weil er die zugelassene Freimenge von 400 Litern überschritt.

«So, hier sind wir», sagt Ruf. In einem ehemaligen Schlachthaus in unmittelbarer Nachbarschaft hat er seine Brauerei eingerichtet. Er schliesst die Türe auf, von Kunststoffbecken keine Spur mehr. Statt Kunststoffbecken stehen Gärtanks in Edelstahl im Raum. «Ich konnte meine Biere schon früh in die Gastronomie liefern», führt er erklärend aus, das habe Investitionen und eine gewisse Professionalisierung bedingt. Gleich beim Eingang hat Ruf auf einer Pinnwand eine beeindruckend grosse Anzahl Etiketten seiner bisher gebrauten Biersorten aufgeklebt. «Die Vielfalt der Bierstile in der Szene der Kleinst- und Kleinbrauereien ist in der Schweiz enorm», betont Ruf. Es sei eine Szene, die lebe und sehr innovativ sei.

Das war nicht immer so, wie ein kleiner Exkurs zum Schweizer Biermarkt aufzeigt. 1935 hatten sich die schweizerischen Brauereien darauf geeinigt, den Konkurrenzkampf auszusetzen. Das Bierkartell kam ab den 1970er-Jahren ins Wanken, die Auflösung des Kartells erfolgte aber erst 1991. Parallel dazu gab es in dieser Zeitspanne immer weniger Brauereien. 1935 waren es 60, bei der Auflösung des Kartells noch 31.

Die Grossbrauereien wurden allesamt ins Ausland verkauft. Calanda-Haldengut ging 1994 an den holländischen Heineken-Konzern, der mittlerweile fusionierte Riese Feldschlösschen-Hürlimann 2000 an die dänische Carlsberg-Gruppe. Als Heineken 2008 die Getränkesparte von Eichhof kaufte, ging auch noch der letzte Schweizer Biertitel von der Börse. Eine Gruppe von Regionalbrauereien – die bedeutendste ist die Appenzeller Brauerei Locher – blieb im Grosshandel vertreten und konnte sich konsequent gegen Übernahmeangebote wehren.

Anzahl Mikrobrauereien ist regelrecht explodiert

Im Schatten der grossen und mittleren Brauereien formte sich eine dritte Sparte von Produzierenden: die Mikrobrauereien. Seit dem Ende des Kartells ist ihre Anzahl regelrecht explodiert – der Schweizer Biermarkt begann von unten richtiggehend zu gären. 2010 gab es bereits 322 steuerpflichtige Brauereien, 2015 waren es schon 623. Mit 1278 registrierten Brauereien erreichte diese Entwicklung 2021 ihren Höchststand. Seither reduzierte sich die Zahl der Mikrobrauereien in der Schweiz wieder leicht, 2024 waren noch 1149 Brauereien registriert. «Ganz klar, der Zenit bei Kleinstbrauereien ist erreicht oder eher schon überschritten», findet auch Ruf.

Dafür gebe es verschiedene Gründe, meint der Brittnauer «Storchenbrauer». Der Bierkonsum sinkt in der Schweiz stetig. Rannen 1991 noch 71 Liter Bier durch jede Schweizer Kehle, so sank der Pro-Kopf-Konsum im vergangenen Jahr erstmals unter die 50-Liter-Marke. Zudem gehe der Alkoholkonsum generell zurück, hält Ruf fest. Das zeigt sich auch darin, dass mehr alkoholfreie Biere produziert und abgesetzt werden.

Bild: Thomas Fürst

Dann öffnet Ruf die Türe zum Lagerkeller. «Ich habe momentan rund 30 verschiedene Biere an Lager», sagt Ruf nicht ohne Stolz. Ein Imperial Stout, das ist der grosse Bruder vom Guiness – sehr geschmacksintensiv. Adebar ist ein belgisches Tripel-Bier, hell, spritzig, geschmacksintensiv. Pale Ale, da gibt es verschiedene Arten. «Dann mache ich jedes Jahr ein Weihnachtsbier mit den typischen Zutaten wie Sternanis, Koriander, Zimt, Ingwer oder Orangenschale», führt Ruf weiter aus und kommt dann zu einem seiner Lieblingsbiere – ein Nelson Saison, ein trockenes Bier mit wenig Restzucker, spritzig, schmeckt nach Stachelbeeren, leicht pfeffrig. Ein 4805, ein helles Lagerbier, gebraut mit Hopfen aus dem eigenen Garten. Ein Oktobier, ein leicht rauchiges Amberbier. Ein Drunken Stork mit sehr viel Alkohol, dunkel, vollmundig, mit Restsüsse. «Das Gurgelischmeichler ist mein Paradebier», sagt der Brittnauer Brauer, ein Pale Ale, das er seit Beginn mache, fruchtig, hopfig. Ein Braveheart mit Whiskygeschmack und Erikablüten als Zutat. Ein Rauchbier, ein Maisbier und viele mehr.

In der Schweiz fehlt eine Bierkultur

Die Bierwelt des Beat Ruf ist riesig. «Mich fasziniert das Experimentieren – und es gibt wohl fast keine Bierarten, die ich nicht schon gebraut habe», sagt Ruf – davon leben müssen, das möchte er aber nicht. «Das wäre auch schwierig», sagt er, denn die Schweiz kenne keine Bierkultur, wie sie etwa Deutschland, Frankreich oder Belgien haben. So gebe es in der Region oder überhaupt in der Schweiz nur vereinzelte Restaurants, die eine separate Bierkarte hätten.

Und tatsächlich ist es ja auch so: Rund 70 Prozent allen Biers, das in der Schweiz getrunken wird, ist Lager-Bier. Die rund 1000 Craft-Bier-Produzenten ringen nach wie vor um einen verschwindenden Marktanteil von wenigen Prozenten. Das zu ändern, sei schwierig, sagt Ruf. Eine Idee hätte er aber schon: «Am liebsten würde ich einmal sämtliche Wirte der Region in meinem Braukeller durch die grosse Welt der Biere führen».

Der Stadtrat behält beim Seniorenzentrum auch künftig die Fäden in der Hand

Bei Unihockey Mittelland übernimmt ein Rückkehrer den Trainerposten

Aufwandüberschuss von Wiliberg ist nur halb so gross wie budgetiert

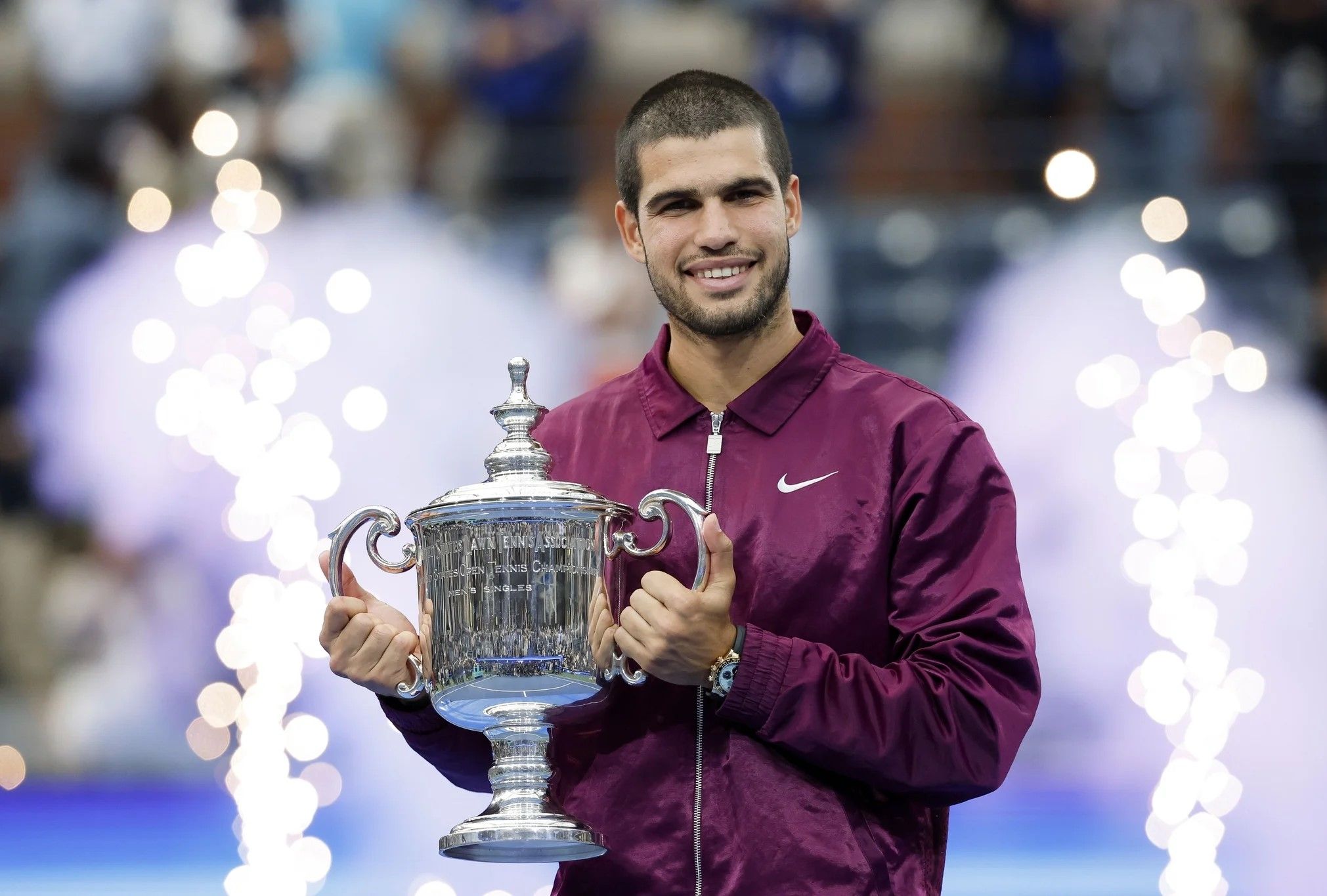

18-jährige Tennisspielerin holt sich in der Türkei den Feinschliff für die Interclub-Saison