Beim Freisinn liegen die Nerven blank – und plötzlich kursiert eine neue Idee

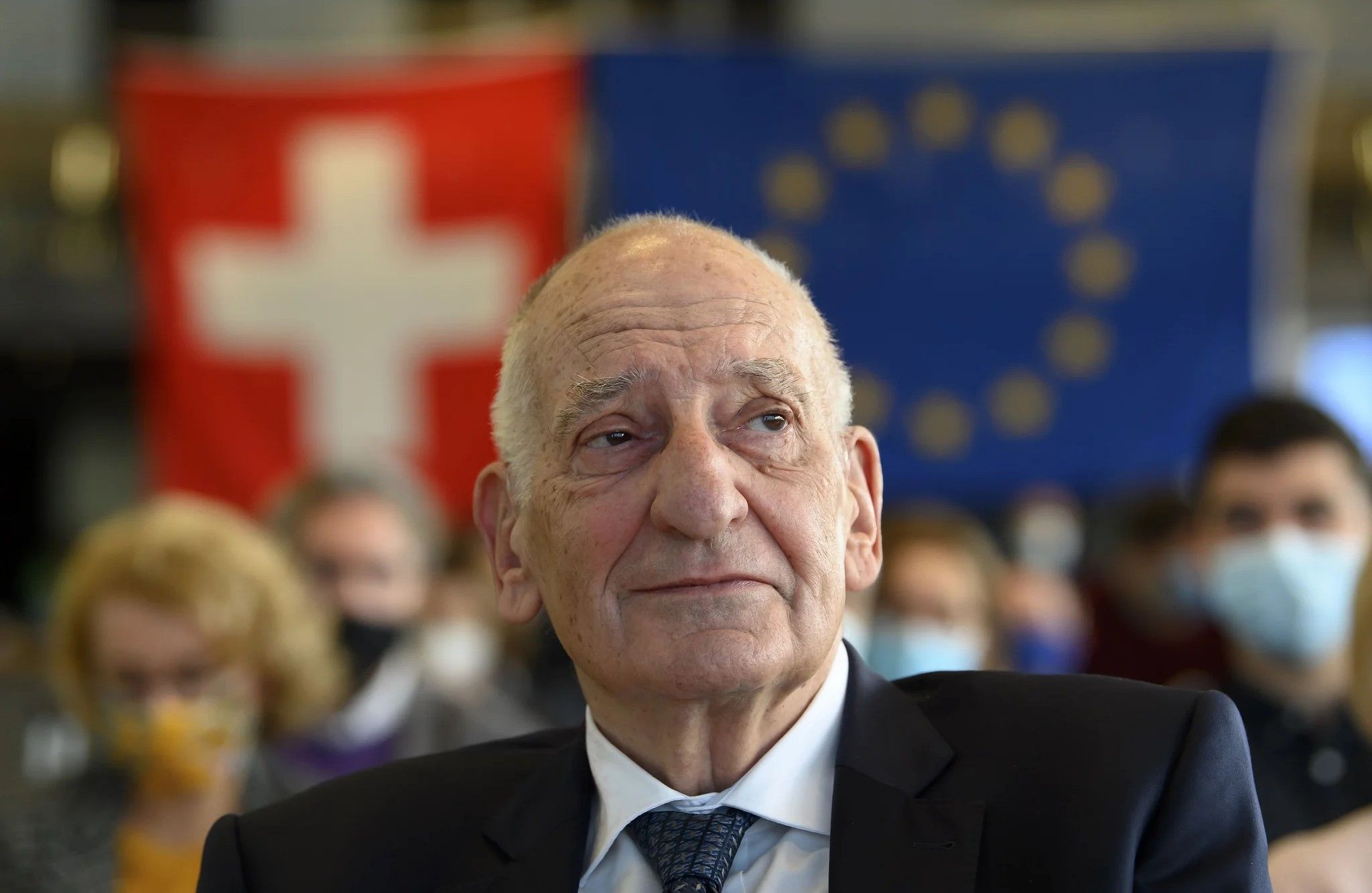

Das EU-Dossier bedeutet für den Schweizer Freisinn: akute Gefahr der Selbstzerfleischung. In einem aufwendigen Prozess wollte sie diese Bedrohung bannen – nur um ihr auf den letzten Metern doch noch zu erliegen. Am Montag veröffentlichte die «NZZ» einen Gastkommentar von Johann Schneider-Ammann. Der alt Bundesrat äusserte sich darin kritisch gegenüber den neuen bilateralen Verträgen. Zu diesen will die FDP am Samstag an einer Delegiertenversammlung in Bern Position beziehen.

Stunden später schrieb Simon Michel, FDP-Nationalrat aus Solothurn auf der Businessplattform Linkedin: «Wer JSA kennt, weiss, dass er a) nicht so denkt und b) aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr so schreiben kann.» Es ist eine happige Unterstellung an die Adresse des alt Bundesrats und der «NZZ» gleichermassen.

Recherchen zeigen nun: An den Vorwürfen ist nichts dran. Schneider-Ammann selbst war es, der zum Stift griff. Beim Verfassen des Textes nahm er zwar die Dienste einer Kommunikationsfirma in Anspruch, was aber für Bundesräte durchaus üblich ist. Der finalen Version gab er seinen persönlichen Segen.

Zudem äusserte sich Schneider-Ammann bereits früher kritisch zu den Bilateralen. 2023 sorgte er sich in einem Interview gegenüber dem «Unter-Emmentaler» um den Verlust der Schweizer Souveränität». 2020 zerzauste er – ebenfalls in der NZZ – den Entwurf zum institutionellen Rahmenabkommen. Michel hat seinen Linkedin-Post mittlerweile gelöscht. Er wolle die Angelegenheit bilateral mit Schneider-Ammann regeln, schreibt er auf Anfrage.

Neues Angebot an EU-Skeptiker

Es ist die aktuell am hitzigsten diskutierte Frage in Bundesbern: Sollen die neuen bilateralen Verträge mit der EU dem Ständemehr unterstellt werden, wie es die Gegner verlangen – oder reicht das Ja des Volks, wie es der Bundesrat verlangt? Klar ist: Ein Ständemehr legt die Latte für ein Ja zum EU-Deal sehr hoch. Unter anderem die FDP liebäugelt trotzdem mit einer solchen Lösung, um den Parteifrieden zu wahren. Nur Tage vor der entscheidenden Delegiertenversammlung wird jetzt eine neue Idee bekannt: eine Bewährungs-Klausel. Sie hat das Potenzial, eine Brücke zu schlagen zwischen Europa-Gegnern und -Befürwortern.

Sie geht so: Nur wenige Jahre nach deren Inkrafttreten soll der Bundesrat dem Parlament einen Bericht über die Erfahrungen mit den neuen Regeln in der Beziehung zur EU abliefern – es geht um Fragen wie die dynamische Übernahme von EU-Recht oder die Rolle der EU-Richter im Streitfall. Das Parlament könnte darauf diese Weiterentwicklung des bilateralen Wegs in einem Bundesbeschluss bestätigen. Und dagegen könnten die Gegner das Referendum ergreifen. Das Stimmvolk erhielte so die Möglichkeit, den Notausgang aus dem bilateralen Weg zu wählen. Der Bundesrat wäre dann zu Nachverhandlungen mit Brüssel oder gar zur Kündigung der Verträge gezwungen.

Die Idee hat zwei freisinnige Geburtshelfer im Parlament: Nationalrat Hans-Peter Portmann und Ständerat Matthias Michel. In gleichlautenden Motionen verlangten sie vom Bundesrat sieben Jahre nach Inkrafttreten der Bilateralen III eine EU-Bilanz, gekoppelt an einen Bundesbeschluss über deren Weiterführung. Die Vorstösse sind zurückgezogen, die Idee dürfte dem Vernehmen nach trotzdem Eingang finden in die Botschaft des Bundesrats zu den Verträgen. In einem Bericht skizziert die Verwaltung bereits das Vorgehen: Der Bundesrat könnte ein Monitoring über die Auswirkungen der neuen Verträge einführen. «Der Bericht würde dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt, das auf der Grundlage des Berichts entscheiden könnte, ob es einen Prozess für eine neue Volksabstimmung einleiten will», heisst es im Bericht.

Die Versöhnung ist schon eingeplant

Die Episode um Schneider-Ammann und Nationalrat Michel ist bloss das letzte Scharmützel des mehr oder weniger öffentlich ausgetragenen Parteikonflikts – über den nun am Samstag im Berner Wankdorfstadion entschieden werden soll. Nicht draussen auf dem Kunstrasen, sondern in den Kongresssälen der VIP-Tribüne.

Vier Fragen sollen dabei beantwortet werden. Zwei sind hochgradig umstritten – bei zweien dürfte Einstimmigkeit herrschen.

Erstens: Sagt die FDP-Basis grundsätzlich Ja zum neuen EU-Vertragspaket, zur Fortsetzung und Ausweitung des bewährten bilateralen Wegs, wie die Befürworter sagen? Oder sagt sie Nein zur dynamischen Übernahme von neuem EU-Recht, zur Androhung von Ausgleichsmassnahmen Brüssels bei unerwünschten Entscheiden der Schweizer Stimmbevölkerung, zum Einfluss des Europäischen Gerichtshofs, wie die Gegner argumentieren?

Zweitens: Braucht es für die Annahme der neuen Verträge bloss das Ja des Volks oder auch das Ständemehr, muss also die Mehrheit der Kantone zustimmen? Das ist die spannendste Ausmarchung – dazu später mehr.

Kaum bestritten dürften die beiden anderen Abstimmungen sein: Die Forderungen, dass die Zuwanderung aus der EU in den Arbeitsmarkt erfolgen soll und der liberale Arbeitsmarkt nicht angetastet werden darf, gehören zum ceterum censeo der Freisinnigen. Mit diesen Abstimmungen ist die Hoffnung verbunden, nach der Schlacht über die Grundsatzentscheide die Partei wieder zu einen.

Es ist zugleich der passende Übergang zum zweiten Teil: Der Verabschiedung des bisherigen Parteipräsidenten Thierry Burkart – und der Wahl des neuen Führungsduos Susanne Vincenz-Stauffacher und Benjamin Mühlemann.

Die Präsidiumswahl, eigentlich der Höhepunkt einer Parteiversammlung, dürfte diesmal zum Rahmenprogramm verkommen. Immerhin: Sie wird Bilder einer Partei liefern, die sich darüber freut, doch noch jemanden gefunden zu haben, der das herausfordernde Amt übernimmt. Und sei es im Co-Präsidium, wie es die SP vorgemacht hat.

Die Positionierung der FDP zum Vertragspaket der Bilateralen III ist für die Parteiführung ein Balanceakt. Denn die Liberalen sind tief gespalten – wobei sich erst am Samstag zeigen wird, wie gross das sehr laute, ablehnende Lager ist. Und wie einflussreich die Befürworterinnen und Befürworter rund um Aussenminister und FDP-Bundesrat Ignazio Cassis sind.

Über hundert Voten von je einer Minute

Vor diesem Hintergrund war schon die Wahl Berns als Austragungsort der Delegiertenversammlung politisch motiviert: Die Anreise für die EU-kritischeren Ostschweizer und die europa-freundlicheren Romands ist in etwa gleich lang. Keine Gruppe erhält einen Vorteil.

Das soll auch in der Diskussion so sein. Die von Parteipräsident Burkart eingesetzte Arbeitsgruppe mit sechs Befürwortern und sechs Gegnern wird das Ergebnis ihrer Bemühungen vorstellen dürfen: Es sind zwei Berichte, die sich über weite Strecken fundamental widersprechen. Man hat sich nicht gefunden. Geplant ist eine Podiumsdiskussion mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe die von Simon Michel (Befürworter) und dem Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger (Gegner) angeführt werden.

Auch bereits angemeldet sind dem Vernehmen nach über 100 Wortmeldungen von Delegierten. Sie erhalten je eine Minute Zeit. Zur Frage, wann die Versammlung am Samstag endet, schreibt die FDP in ihrer Einladung: «Keine Angabe möglich.»

Was die Grundsatzfrage betrifft, Ja oder Nein zum Vertragspaket, zeichnet sich ein Ja der Delegierten ab. Darauf lassen Gespräche mit Parlamentsmitgliedern schliessen. Auch neuere Umfragen zeigen: Die FDP-Basis will den bilateralen Weg, den die Partei über die Jahre massgeblich prägte, mehrheitlich fortführen. Ein Nein käme überraschend.

Spannender dürfte es beim Streit ums Ständemehr werden. Denn hier sickerte zuletzt durch, dass sich die neue Parteileitung auf die Losung: «Ja zu den Verträgen, aber mit Ständemehr» geeinigt hat. Es ist nicht nur eine Art Kompromiss für das Führungsduo mit dem skeptischen Mühlemann und der Befürworterin Vincenz-Stauffacher. Das «Ja, aber» soll auch eine Klammer für die gespaltene Partei sein.

Untermauert wird das Vorgehen mit dem Argument, das Vertragspaket habe grösstes politisches Gewicht, es gehe um Bestimmungen mit Verfassungscharakter. Dies sehe sogar das Bundesgericht so. Und weiter: Wer überzeugt sei von den Verträgen, der sollte sich nicht vor dem Ständemehr fürchten. Ja mehr noch: Soll der bilaterale Weg im Volk solid abgesichert werden, dann gehe es nicht an, das Ständemehr zu umschiffen.

Es ist auch die Argumentation der freisinnigen Skeptiker – und notabene der SVP. Denn klar ist: Mit dem doppelten Ja wird die Hürde für die neuen Verträge viel höher gelegt, als bloss mit dem Volksmehr.

Die Kräfte, die sich für die Bilateralen III einsetzen, befürchten derweil, dass damit die Abstimmung bereits so gut wie verloren wäre. Erfahrungsgemäss brauche es über 55 Prozent Zustimmung, damit ein Ständemehr zustande komme. Zudem erhielten die Gegner des Vertragspakets die Möglichkeit, eine Kampagne zu fahren, die bloss aufs Ständemehr abzielt: dass mindestens 12 Kantone Nein sagen – und so ein allfälliges Ja des Volks bodigen können. Alt Bundesrat Pascal Couchepin sprach diese Woche von einer «Sperrminorität» gegen das Volksmehr.

Gegen das obligatorische Referendum spricht auch die Rechtslage: Gemäss dem Bundesamt für Justiz wäre das verfassungswidrig. Allerdings planen FDP-Führung und Skeptiker diese Rechtsauslegung mit einem politischen Kniff auszuhebeln: Sie wollen eine neue Bestimmung in der Verfassung verankern, die Bezug nimmt auf das neue EU-Paket – dann brauchte es grundsätzlich ein Ständemehr. Dieses Vorgehen wurde einst beim UNO-Beitritt angewendet.

Cassis erhält die grosse Bühne

Die Partei stellte sich mit diesem Vorgehen gegen den Bundesrat und ihren eigenen Aussenminister Ignazio Cassis. Er steht diesen Samstag vor dem wohl wichtigsten Auftritt bei seiner Partei, zur Debatte steht das bedeutendste Geschäft seiner Bundesratskarriere. Und dieses ist ohne massive Unterstützung der FDP zum Scheitern verurteilt – zu stark sind SVP, rechtskonservative Wirtschaftskreise und EU-skeptische Gewerkschafter.

Cassis, der noch diese Woche bei der Tessiner FDP persönlich für sein Dossier lobbyierte, hat seit Jahresbeginn eine veritable Interview- und Informationsoffensive lanciert. Nun wird er im Wankdorfstadion die ganz grosse Bühne erhalten: Mit einer Grundsatzrede eröffnet er die Debatte am Samstagmorgen, noch bevor Gegner, Befürworter und all die angemeldeten Delegierten zu Wort kommen. Dabei hat er die Chance, den Ton zu setzen – sein ganzes politisches Gewicht in die Waagschale zu werfen.

Dabei wird er ohne seine Amts- und Parteikollegin auskommen müssen: Zunächst hatte Karin Keller-Sutter angekündigt, sie werde der Delegiertenversammlung nicht teilnehmen können, weil sie nicht rechtzeitig von der Weltbank-Tagung in Washington zurückkehren könne. Nun ist die Bundespräsidentin wegen des Todes ihres Bruders verhindert, der diese Woche im Alter von 75 Jahren gestorben ist.