Der Bund will die Ukraine in «sichere» und «unsichere» Regionen unterteilen – was eine Geflüchtete im Aargau von der Idee hält

Sollte sie heute fliehen und nicht vor dreieinhalb Jahren, würde sie dann immer noch den Schutzstatus S erhalten?

Im Sommer hat der Bundesrat eine Verschärfung angekündigt. Künftig sollen nicht mehr alle Ukraine-Flüchtlinge den S-Status erhalten, sondern nur noch jene, die «konkret an Leib und Leben» gefährdet sind. Der Bund will dabei zwischen sicheren und unsicheren Gebieten unterscheiden. Orientieren dürfte er sich dabei an Norwegen, dem einzigen europäischen Land, das seit knapp einem Jahr ähnliche Einschränkungen kennt.

«Wo zieht man die Grenze?»

Luhansk, Donezk oder Odessa gelten in Norwegen etwa als unsicher, Lwiw oder die Westukraine hingegen als sicher. So auch die Region um Kiew, während die ukrainische Hauptstadt als unsicher gilt.

Von hier stammt Tetiana Meyer. Vor dreieinhalb Jahren floh die Ukrainerin aus Kiew und landete im Aargau. Nun sitzt die 39-Jährige in einem Café ausserhalb von Rothrist zwischen Aare und Autobahn, löffelt Milchschaum von einem Latte Macchiato, und blickt aufs Wasser.

«Wo zieht man die Grenze zwischen sicheren und unsicheren Gebieten?», fragt Meyer. Sie hat wenig Verständnis für die Idee. Die Situation in der ganzen Ukraine könne sie nicht beurteilen. Sie kenne nur die Lage in der Region Kiew, sagt Meyer. Täglich telefoniert sie mit ihrer Mutter, die etwas ausserhalb der ukrainischen Hauptstadt lebt. «Dort gibt es Raketenangriffe und Luftschläge, nicht täglich, aber eben doch regelmässig.»

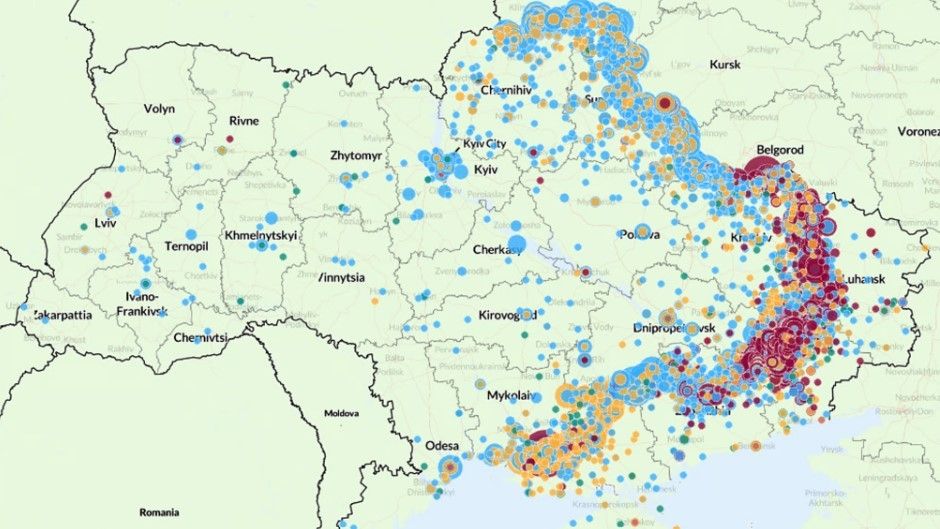

Das zeigt auch eine Auswertung von Acled. Die Nichtregierungsorganisation dokumentiert seit dem russischen Überfall am 24. Februar 2022 das Kriegsgeschehen auf einer Karte. Farbige Punkte stehen für Luftschläge, Kämpfe, Drohnenangriffe oder Artillerietreffer. Im Osten ziehen sie sich in einem breiten Band. Doch auch im Rest des Landes verteilen sich zig Punkte. Seit Anfang Jahr kam es in jeder Region zu kriegerischen Handlungen – auch in den von Norwegen als sicher taxierten Gebieten. Die meisten durch Drohnenangriffe.

Screenshot: acleddata.com

So schrillt auch in allen Regionen der Ukraine regelmässig der Luftalarm. Etwa in der Oblast Lwiw im Osten des Landes. Ein Ausschnitt aus den letzten Tagen:

1. September: 10.18 bis 10.40 Uhr. 22 Minuten.

30. August: 02.48 bis 6.08 Uhr. 3 Stunden und 19 Minuten.

28. August: 5.30 bis 6.19 Uhr. 49 Minuten.

28. August: 3.24 bis 5:13 Uhr. 1 Stunde und 49 Minuten.

Alleine im August ertönte der Luftalarm 14 Mal in der Region, die 1000 Kilometer von der Front entfernt liegt. 14 Stunden und 14 Minuten Sirenengeheul in einem Monat.

Die SVP will eine Verschärfung – und erntet Kritik von Gallati

Die Verschärfung des Status S geht auf die St.Galler Ständerätin Esther Friedli zurück. Im Winter hat das Stöckli die Motion der SVP-Programmchefin überwiesen, im Sommer folgte der Nationalrat.

Hilfsorganisationen kritisieren den Entscheid vehement. UNHCR schreibt von einem kaum vorhersehbaren Kriegsgeschehen. Sicher sei kein Gebiet in der Ukraine. Eine solche Einteilung sei weder möglich noch praktikabel, findet auch die Schweizerische Flüchtlingshilfe. Nicht zuletzt gab es auch parteiinterne Kritik für Esther Friedli. SVP-Regierungsrat Jean-Pierre Gallati kritisierte die Idee seiner Parteikollegin vor einigen Wochen als «realitätsfremd und nicht praxistauglich». Gallati: «Unter dem Strich bewirkt die Verschärfung nichts, ausser einer Verstopfung des Asylsystems.»

Bild: Raphaël Dupain

Die Stimmung kippt

Dass die Stimmung gegenüber den Ukraine-Flüchtlinge kippt, ist kein neues Phänomen. Bereits vor rund zwei Jahren griff die «Weltwoche» ein Tiktok-Video auf. Der Clip zeigt feiernde Menschen in einem Beach-Club in Kiew. Titel des Artikels: «Partystimmung statt Kriegsangst». 2024 meldeten Hilfsorganisationen vermehrt Übergriffe und Drohungen gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine. Die Solidarität scheint nachzulassen.

Die Kritik habe viel mit der tiefen Erwerbsquote ihrer Landsleute zu tun, vermutet Tetiana Meyer. In der Schweiz erhalte man zu einfach Sozialhilfe, findet die Ukrainerin. Sie will aber auch klarstellen: «Ich bin der Schweiz extrem dankbar!»

Aktuell liegt die Erwerbsquote bei Personen mit Schutzstatus S schweizweit bei 33,8 Prozent. Im Kanton Aargau immerhin bei 44 Prozent. Das ist höher als in anderen Kantonen. Damit erfüllt der Aargau das erklärte Ziel des Bundes für 2024 von 40 Prozent. Bis Ende Jahr sollen 45 Prozent aller Personen mit Status S einer Arbeit nachgehen.

Die tiefe Erwerbsquote ist ein Grund, warum sich Meyer bei der AZ gemeldet hat. Sie will ihr eine Gegenerzählung entgegenhalten: ihre eigene Geschichte.

Der Krieg war einige Wochen alt, immer wieder suchten Meyer und ihre Mutter in Kellern in Kiew Schutz vor detonierenden Bomben, als sie sich im März 2022 zur Flucht entschlossen. Mit je einem Koffer und einer Tasche reisten sie in einem überfüllten Zug erst nach Lwiw in den Westen des Landes. Dann per Bus an die polnische Grenze. Sie kamen nach Warschau. Eine mehrtägige Odyssee im Fluchtchaos.

Nach sieben Tagen in der polnischen Hauptstadt entschieden sich Meyer und ihre Mutter zur Weiterreise in die Schweiz. «Ein Freund, der nach Berlin geflohen war, sagte mir, die Lage in der Schweiz sei besser als in Deutschland», sagt Meyer. Sie kamen nach Zürich und schliesslich in den Aargau. Eine pensionierte Frau in Oftringen nahm die beiden bei sich auf.

Bild: Hans Christof Wagner

Und während ihre Mutter schnell wieder in die Heimat zurückkehren wollte, blieb Meyer. Bei einem Grillfest ihrer Gastfamilie lernte sie ihren späteren Mann kennen. Drei Monate bezog sie Sozialhilfe. Dann fand sie einen Job in einem Hotel in Rothrist. Jeden Morgen tischte die Ukrainerin das Frühstücksbuffet auf und räumte leere Teller ab. Nach zwei Jahren erhielt sie die Kündigung. Seit Dezember 2024 ist sie arbeitslos. Eine Stelle in ihrer Branche fand die ausgebildete Zolldeklarantin jedoch lange nicht.

Viele Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten in der Gastronomie

So wie ihr ergeht es vielen Ukrainerinnen und Ukrainern. Rund 13 Prozent aller erwerbstätigen Personen mit Status S im Aargau arbeiten in der Gastronomie, wie Zahlen des Kantons zeigen. Die zweitgrösste Branche ukrainischer Geflüchteter ist mit knapp 7 Prozent die Landwirtschaft. Der Grossteil ohne entsprechende Ausbildung und in Teilzeit.

Eine exakte Prozentzahl zur Qualifikation hat der Kanton nicht. «Viele Personen mit Schutzstatus S finden Arbeit in Hilfstätigkeiten», schreibt Sandra Olar, Sprecherin des Departements Volkswirtschaft und Inneres. Dann arbeitet ein Arzt vielleicht auf dem Bau oder eine Juristin als Putzfrau. «Dennoch gibt es auch viele Beispiele für Personen, die eine Stelle in ihrem angestammten Beruf gefunden haben», so Olar.

Ein Problem sind die Verfahren zur Anerkennung von Diplomen: Sie dauern zu lange. Oder Personen bringen zwar ein Diplom mit, konnten in der Ukraine aber kaum praktische Erfahrung in ihrem erlernten Beruf sammeln. Und selbst, wer Diplom und Erfahrung vorweisen kann, sieht sich in der Schweiz teils mit sehr unterschiedlichen Arbeitsbedingungen konfrontiert. «Andere Vorschriften, Regulierungen, Arbeitsgeräte und Abläufe machen eine Anpassungsphase erforderlich», schreibt Olar.

Trotzdem sieht der Kanton bei der Integration ukrainischer Geflüchteter in den Arbeitsmarkt keine wesentlichen Unterschiede zu solchen aus anderen Nationen. Typische Hindernisse sind Sprache und Wissen übers Schweizer System. Ukrainische Geflüchtete hätten im Durchschnitt einen guten Bildungsrucksack, schreibt Olar. «Allerdings ist ihnen der Bewerbungsprozess in der Schweiz neu.»

Warum aber steht der Aargau besser da als andere Kantone? Einen Grund sieht Olar in der sogenannten Integrationsagenda Schweiz, die der Kanton 2019 umgesetzt hat. Hier sei die systematische und durchgehende Fallführung entscheidend. So können Kanton, Gemeinden und Begleitpersonen über die notwendigen Massnahmen entscheiden. Dies helfe, Doppelspurigkeiten zu vermeiden, so die Sprecherin.

Der Kanton sieht aber auch strukturelle Probleme. Etwa die Bereitschaft von Firmen, Schutzsuchende einzustellen. So stelle die Bewilligungspflicht bei Stellenantritt eine Hürde dar. Und: «Der Schutzstatus bietet keine Planungssicherheit für die Wirtschaft oder die Betroffenen», so Olar.

Meyer hat mittlerweile eine Stelle in ihrer Branche gefunden. Seit Anfang September arbeitet sie als Zolldeklarantin bei einem Natursteinhändler in Münchwilen. Ihre Integration versteht sie als Erfolgsgeschichte: «Wenn man seine Ziele verfolgt, dann kann man sie auch erreichen.»