Halbe Million weg: Wie Fake-Videos von Schweizer Promis immer mehr Anleger in die Falle locken

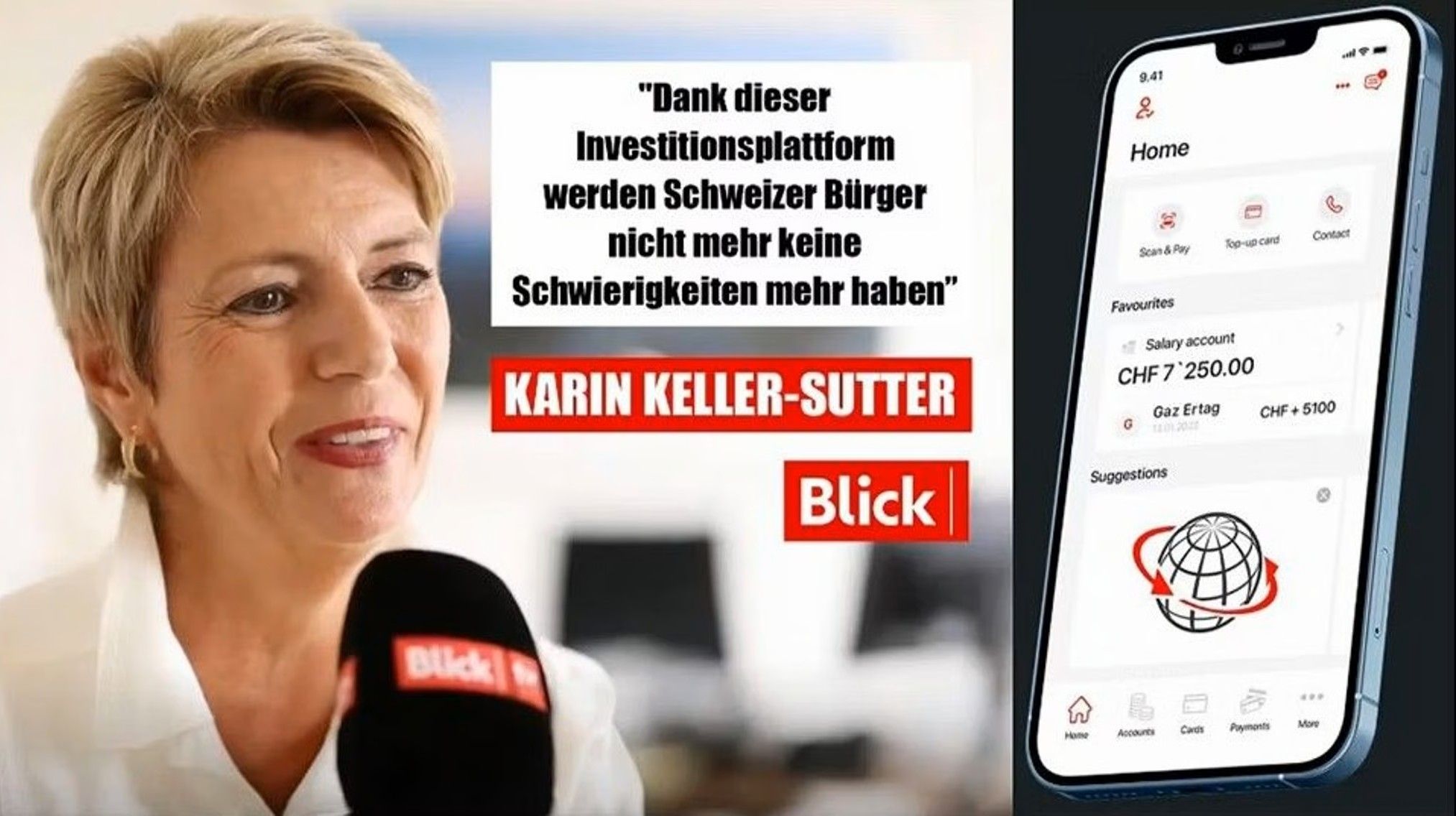

Finanzministerin Karin Keller-Sutter, Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard und Entertainerin Sandra Studer haben unfreiwillig etwas gemeinsam: Kriminelle missbrauchen ihre Bekanntheit, um Anlegerinnen und Anleger auf betrügerische Investitionsplattformen zu locken.

Die Angebote klingen verlockend: Ein gefälschtes Video mit Bundesrätin Keller-Sutter wirbt damit, aus 250 Franken Einsatz monatlich 18’000 Franken zu machen; bei Sandra Studer sollen es gar mindestens 35’000 Franken sein.

Natürlich haben beide Frauen nie entsprechende Anlagetipps gegeben. Doch dank künstlicher Intelligenz lassen sich Stimmen und Bilder täuschend echt fälschen. Im Fachjargon spricht man von Deepfakes.

Die Zahlen: Bis zu einer halben Million verloren

Im ersten Halbjahr 2025 registrierte der Bund 3’485 Meldungen zu Werbung für Online-Anlagebetrug. Das sind fast fünfmal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs, wie das Bundesamt für Cybersicherheit am Dienstag mitteilte.

Dessen Direktor, Florian Schütz, kann zwar nicht abschätzen, wie gross die finanziellen Schäden sind. Der Grund: Wer eine dubiose Werbung für Online-Anlagebetrug meldet, ist vielfach nicht selbst auf die Masche hereingefallen. Zudem müssen allfällige Verluste dem Bund nicht gemeldet werden, sondern erst im Rahmen der Anzeige bei der Polizei. Schütz weiss jedoch von Personen, die 2000 bis 5000 Franken verloren haben, einzelne gar bis zu einer halben Million. «Da gehen teilweise ganze Renten verloren, solche Schicksale machen extrem betroffen», sagt Schütz.

Die Masche: Opfer werden gleich doppelt betrogen

Der Betrug erfolgt mit Aufrufen in den sozialen Medien oder auf Google. Die Artikel imitieren häufig das Design von seriösen Schweizer Medien und enthalten Deepfake-Videos, die zum Beispiel eine Ausgabe der Tagesschau vorgaukeln. «Nutzerinnen und Nutzer neigen dazu, Videos mit bekannten Gesichtern mehr zu vertrauen als Textanzeigen», sagt Schütz.

Hat ein Opfer investiert, geht der Spuk erst richtig los. Den Betroffenen wird auf eigens erstellten Websites vorgetäuscht, dass sich der eingesetzte Betrag schnell erhöht. So wollen die Kriminellen noch mehr Kasse machen.

Selbst wenn das Opfer den Betrug durchschaut, geht das Geschäft weiter. Laut dem Bundesamt für Cybersicherheit hat sich die Masche des Rückforderungsbetrugs etabliert: Im ersten Halbjahr 2025 gingen 145 entsprechende Meldungen ein. Konkret geben sich Betrüger als Behörde oder Firma aus und behaupten, sie hätten die verlorenen Gelder lokalisiert. Sie untermauern ihre Glaubwürdigkeit mit «gefälschten, offiziell wirkenden Dokumenten, häufig im Namen von britischen und zypriotischen Behörden», heisst es im Halbjahresbericht der Cyberbehörde. Um seine investierten Beträge (vermeintlich) zurückzuerhalten, soll das Opfer nochmals bezahlen.

So werden sie nicht zum Opfer – die Tipps des Bundes

1) Klingt ein Gewinnversprechen zu gut, um wahr zu sein, müssen die Alarmglocken schrillen. Ebenso, wenn sich ein Promi untypisch äussert.

2) Die Informationen sollen stets mit seriösen Quellen überprüft werden: Gibt es das Angebot auch auf offiziellen Websites? Hat die Finanzmarktaufsicht Finma die entsprechende Firma bewilligt? Berichten zuverlässige Medien darüber?

3) Verschiedene technische Merkmale können auf einen Deepfake hindeuten: unnatürliches Blinzeln, schlecht synchronisierte Lippen, emotionsloser Ton, seltsame Pausen.

4) Bei Betrugsverdacht: Den Aufruf der veröffentlichenden Plattform (z.B. Facebook) sowie dem Bundesamt für Cybersicherheit melden.

5) Bei finanziellem Verlust: Anzeige bei der Polizei erstatten und angeblichen Firmen und Behörden, die sich von sich aus melden, misstrauen.

Die Schwierigkeit, den Kriminellen das Handwerk zu legen

Der Modus Operandi macht klar: Hier sind nicht Einzeltäter, sondern Gruppierungen am Werk. «Oft handelt es sich um internationale Netzwerke, die massgeschneiderte Anzeigen für einzelne Länder schalten», sagt Florian Schütz. «Jemand ist auf das Herstellen von Deepfakes spezialisiert, jemand auf das Eintreiben des Geldes, jemand auf das Waschen des Geldes».

Für die Behörden besteht die Schwierigkeit laut dem Bericht darin, dass die Betrüger «innerhalb kurzer Zeit» viele betrügerische Inhalte auf Webseiten veröffentlichen können, ohne dass es auch nur eine minimale Kontrolle gebe. Demgegenüber sei «das Entdecken, Melden und Deaktivieren zeitaufwendiger, so dass sich Behörden den Aktivitäten der Betrüger konstant im Rückstand sehen».

Die positive Nachricht von der Cyberfront

Während die Werbung für Anlage-Betrug boomt, sind andere Betrugsmaschen rückläufig: Insgesamt erhielt der Bund im ersten Halbjahr 2025 fast 21’000 Betrugsmeldungen – 2’000 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs.

Vor allem bei betrügerischen Anrufen im Namen von Behörden kam es zu einem Einbruch: Die Zahl der Meldungen sank von 13’730 auf 10’578. Auch gefälschte Droh-E-Mails, in denen Behörden den Empfängern Straftaten vorwerfen, sowie manipulative Gewinnspiele wurden seltener gemeldet.