Hickhack um EU-Verträge – so reagieren Parteien auf das Revival der Ausstiegsklausel

Es war Ende März dieses Jahres, als sich die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats zur Sitzung traf und eine neue Idee diskutierte: eine Bewährungsklausel für die EU-Verträge. Wochen, ja Monate, bevor der Bundesrat das Vertragswerk öffentlich machte. Weil sich bereits da abzeichnete, wie zäh das Ringen darum sein würde.

Eine Bewährungsklausel sähe vor, dass das Parlament nur kurze Zeit nach Inkrafttreten der Verträge erste Erkenntnisse zu den umstrittenen institutionellen Veränderungen diskutieren kann. Und notfalls mittels referendumsfähigem Bundesbeschluss auch das Volk nochmals angehört wird. Es war ein Verhandlungsangebot in einer absehbar schwierigen Debatte rund um Europa und die Souveränität der Schweiz.

Im Parlament starb diese Idee einen frühen Tod. Die FDP-Parlamentarier Matthias Michel und Hans-Peter Portmann zogen ihre entsprechenden Vorstösse zurück – auch auf Druck der eigenen Partei, wie man sich im Bundeshaus erzählt. Tatsächlich wäre die FDP mit den Motionen zu einem Vorentscheid gezwungen worden, bevor die Delegierten eine Grundsatzdiskussion zu Europa hätten führen können. Nun, wenige Tage vor der entscheidenden Zusammenkunft der Freisinnigen, erhält die Idee plötzlich wieder Auftrieb. Auch, weil diese Zeitung am Donnerstag publik machte, dass Bundesrat Ignazio Cassis wohl tatsächlich einen entsprechenden Passus in die bundesrätliche Botschaft zu den EU-Verträgen schreiben wird.

Die Idee hat ein historisches Vorbild

Zu den Befürworterinnen der Idee gehört Marianne Binder, Aargauer Mitte-Ständerätin. «Ein solcher Mechanismus erhöht die Akzeptanz der bilateralen Verträge.» Sie erinnert daran, dass die Idee mit den Bilateralen I ein historisches Vorbild hat. «Auch bei der Einführung der Personenfreizügigkeit hatte das Stimmvolk die Gelegenheit, nach einer gewissen Frist über deren Weiterentwicklung abzustimmen.»

Dies war 2009, als die Schweiz die acht Jahre zuvor beschlossene Personenfreizügigkeit auf Rumänien und Bulgarien ausdehnen sollte. Die SVP spielte damals eine spezielle Rolle: Zuerst überliess sie das Referendum der Jungpartei, später unterstützte sie dieses aber – und scheiterte am Volk.

Auch SP-Nationalrat Eric Nussbaumer steht dem Ansinnen positiv gegenüber: «Dass man das Vertragspaket mit der EU in einer nächsten Legislaturperiode im Parlament bestätigten könnte, scheint mir praktikabel.» Ein solcher Bestätigungsmechanismus könne sicherstellen, «dass die Stimmberechtigten eine weitere Kontrollmöglichkeit über die Weiterentwicklung des bilateralen Weges haben werden.»

Zuspruch bis in die FDP – klares Nein aus der SVP

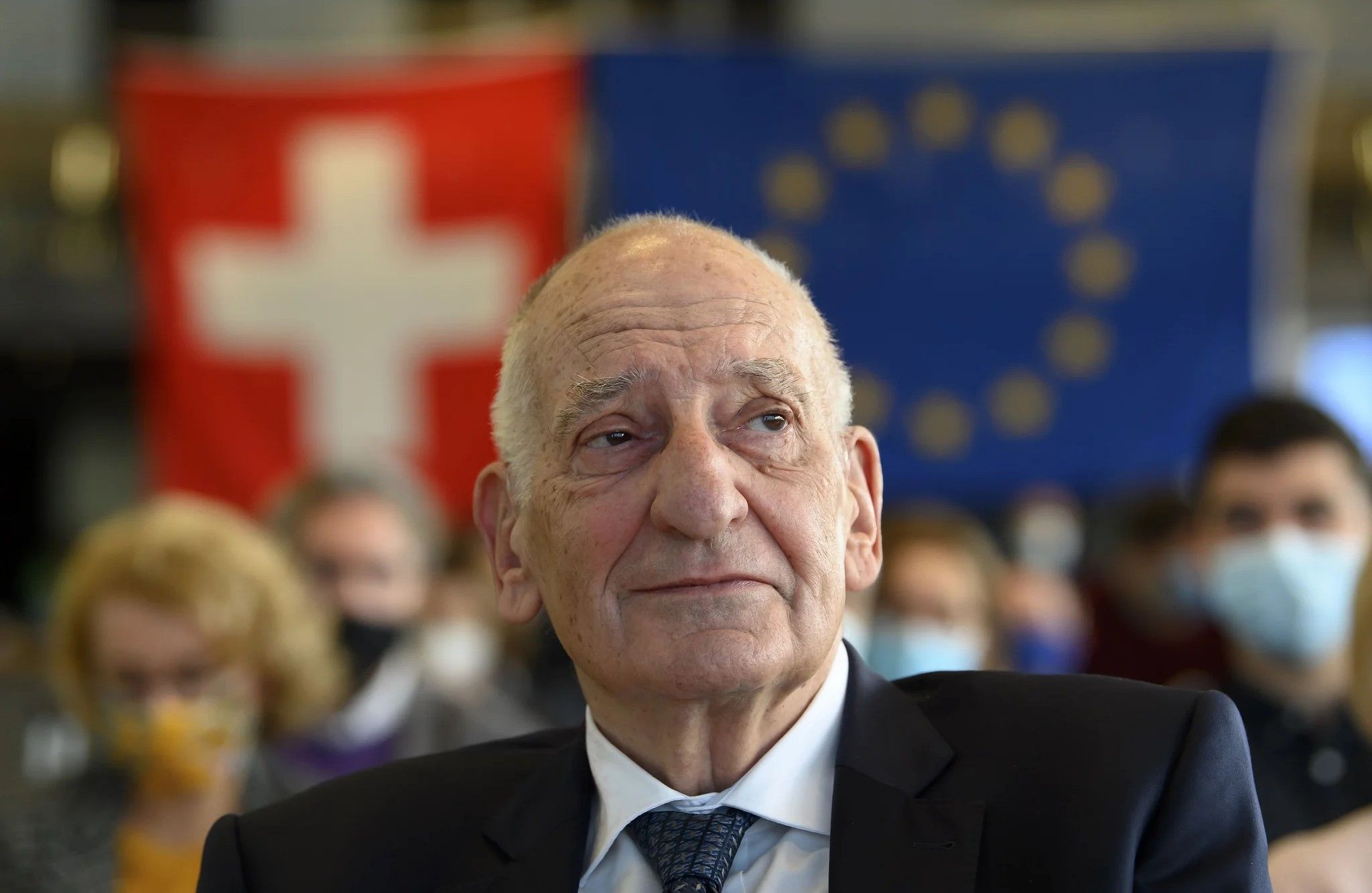

Dass sowohl Binder als auch Nussbaumer die EU-Verträge befürworten, ist kein Geheimnis. Mit Josef Dittli findet die Idee einer Bewährungsklausel aber bis in die Reihen der tendenziell EU-kritischen FDP-Ständeräte Anklang. So hatte sich Dittli zumindest bislang dafür ausgesprochen, dass die Verträge dem Ständemehr unterstellt werden. Nun schreibt Dittli auf Anfrage, eine Ausstiegsklausel halte er für einen «guten und diskussionswürdigen Ansatz».

Hat dieser das Potenzial, die Fronten in der Europa-Debatte aufzuweichen? Nicht, wenn es nach den vehementesten Kritikern der Verträge geht. Für die Wirtschaft stelle eine Ausstiegsklausel eine Bedrohung dar, findet beispielsweise Philip Erzinger, Geschäftsführer von Kompass Europa. «Damit entstünde eine neue Rechtsunsicherheit. Schon wenige Jahre nach einem Ja zu den EU-Verträgen könnte schon wieder alles anders aussehen.» Mit einer seriösen Unternehmensführung sei dies nicht vereinbar.

Noch deutlicher wird SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi: «Dieser Vorschlag macht keinen Sinn: Einen Vertrag, der unser Stimmrecht aushebelt, die Zuwanderung weiter ankurbelt und auch noch 1,4 Milliarden Franken pro Jahr kostet, dürfen wir von Beginn weg nicht annehmen.»