Walter Andreas Müller: «Ich kann doch Christoph Blocher nicht als Betrunkener spielen»

Wieso sagt man dir eigentlich WAM?

Das ist ganz einfach: ein Kürzel. Das kommt noch vom Radio. Auf den Einsatzplänen der Sprecher brauchte man Kürzel – bei dir wäre es wohl «DW» oder so.

DOWI.

Genau. Ich sagte einfach: Walter Andreas Müller – WAM. So blieb es. Irgendwann wurde aus dem Kürzel eine Art Marke.

Du magst es nicht, wenn man dich Walter nennt?

Mittlerweile geht es wieder. Vielleicht hat das mit dem Alter zu tun. Aber früher mochte ich es gar nicht. Das Schlimmste, was man mir heute noch sagen könnte, wäre «Wädi».

«Wädi»?

Ja, so nannte man mich in der Pfadi. Walter geht, aber die meisten sagen WAM.

Schön, dass es zu deinem 80. Geburtstag ein Stück im Casinotheater Winterthur gibt: «Dinner for WAM».

Ja, das ist richtig. Es gab schon einmal eine Silvester-Produktion beim Schweizer Fernsehen, bei «Benissimo». Dort war die Idee, dass ich nicht die Originalfiguren aus «Dinner for One» spiele, sondern aktuelle Persönlichkeiten parodiere. Am Tisch sassen zum Beispiel Sepp Trütsch, der jodelte, und Kurt Aeschbacher. Ich spielte James, den Butler.

Frage: Ein Klassiker. Da sind ja am Schluss alle betrunken …

Genau. Und das ist eine Herausforderung, weil ich die Betrunkenheit von James zwar andeuten kann, aber die Parodien selbst ganz klar bleiben sollen. Ich kann ja nicht Christoph Blocher oder Hans-Ruedi Merz betrunken spielen. Die wären wohl nicht begeistert, wenn ich sie so sprechen würde(er beginnt zu lallen). Und beide haben ja Freude an meinen Parodien – Merz ist inzwischen sogar ein Fan.

In der Stückbeschreibung stand, dass alle deinen 80. Geburtstag feiern wollen – aber du selbst möchtest endlich deine Traumrolle spielen: Romeo bei Shakespeare.

Ja, das ist natürlich ein bisschen fiktiv. Wegen meiner Körpergrösse – ich war damals 1,62 – wusste ich schon nach der Schauspielschule: Ich werde nie Romeo oder Hamlet spielen. Das hat man mir fast mit dem Holzhammer eingebläut. Ich wusste also genau, dass ich nie die grossen Heldenrollen spielen würde.

Und wie bist du damit umgegangen?

Ich habe jede Rolle, die ich gespielt habe, zu meiner Traumrolle gemacht. Ich bin jemand, der das, was er gerade spielt, immer als das Wichtigste ansieht. Wenn mich Leute fragen, was meine Traumrolle war, dann sage ich: die, die ich gerade gespielt habe.

Stimmt es, dass du bis 35 fast nur Buben gespielt hast?

Ja, genau. In der «Kleinen Niederdorfoper» spielte ich den bleichen Jüngling – da war ich schon 34.

Hat dich das belastet?

Ja, als junger Schauspieler sehr. In der Schauspielschule litt ich darunter. Ich beschwerte mich einmal sogar bei meinem Lehrer Fred Tanner. Er war fast 1,90 gross. Er sagte mir: «Wenn ich meine Arme bewege, ist das abendfüllend. Du musst aus deiner Kleinheit Kapital schlagen.» Und er sagte einen lustigen Satz: «Deine grosse Zeit kommt mit 50.»

Und was dachtest du damals?

Ich war 25 und dachte: «Was mache ich die nächsten 25 Jahre?» Aber tatsächlich hatte er recht: Mit 50 kam meine grosse Zeit.

Was macht für dich die Qualität eines Schauspielers aus?

In erster Linie Talent und Begabung. Dazu gehört auch ein gutes Musikgehör. Ich habe Dialekte immer intuitiv gespürt, konnte Sprache nachahmen, Figuren visuell umsetzen – das hat mit Fantasie zu tun. Und natürlich braucht es Intelligenz, um Texte zu lernen, zu interpretieren und Geschichten umzusetzen.

Wenn man dich parodieren sieht – etwa Blocher, Ziegler, Blatter oder Leuenberger –, dann schlüpfst du völlig in die Figur hinein. Wie machst du das?

Birgit Steinegger und ich haben eine seltene Begabung: Wir steigen intuitiv in die Figuren ein. Junge Parodisten machen heute hervorragende Stimmparodien, aber oft fehlt das Visuelle. Bei uns kam beides zusammen. Wenn ich in eine Figur gehe, dann bin ich Blocher oder Leuenberger.

Ist das ein Talent, das man lernen kann?

Nein. Das ist mir in die Wiege gelegt. Ich wusste das lange nicht, aber es zeigte sich im Radio, in der Satiresendung «Zweierleier» auf SRF 1. Der Autor brachte ein Manuskript: «Da ist Bundesrat Flavio Cotti, da ist Bundesrat Kurt Furgler.» Also fing ich an, diese Leute zu studieren – ihre Sprache, ihre Eigenheiten. Da merkte ich: Ich kann das. Im Fernsehen kam dann Viktor Giacobbo und schlug vor, das auch visuell zu machen.

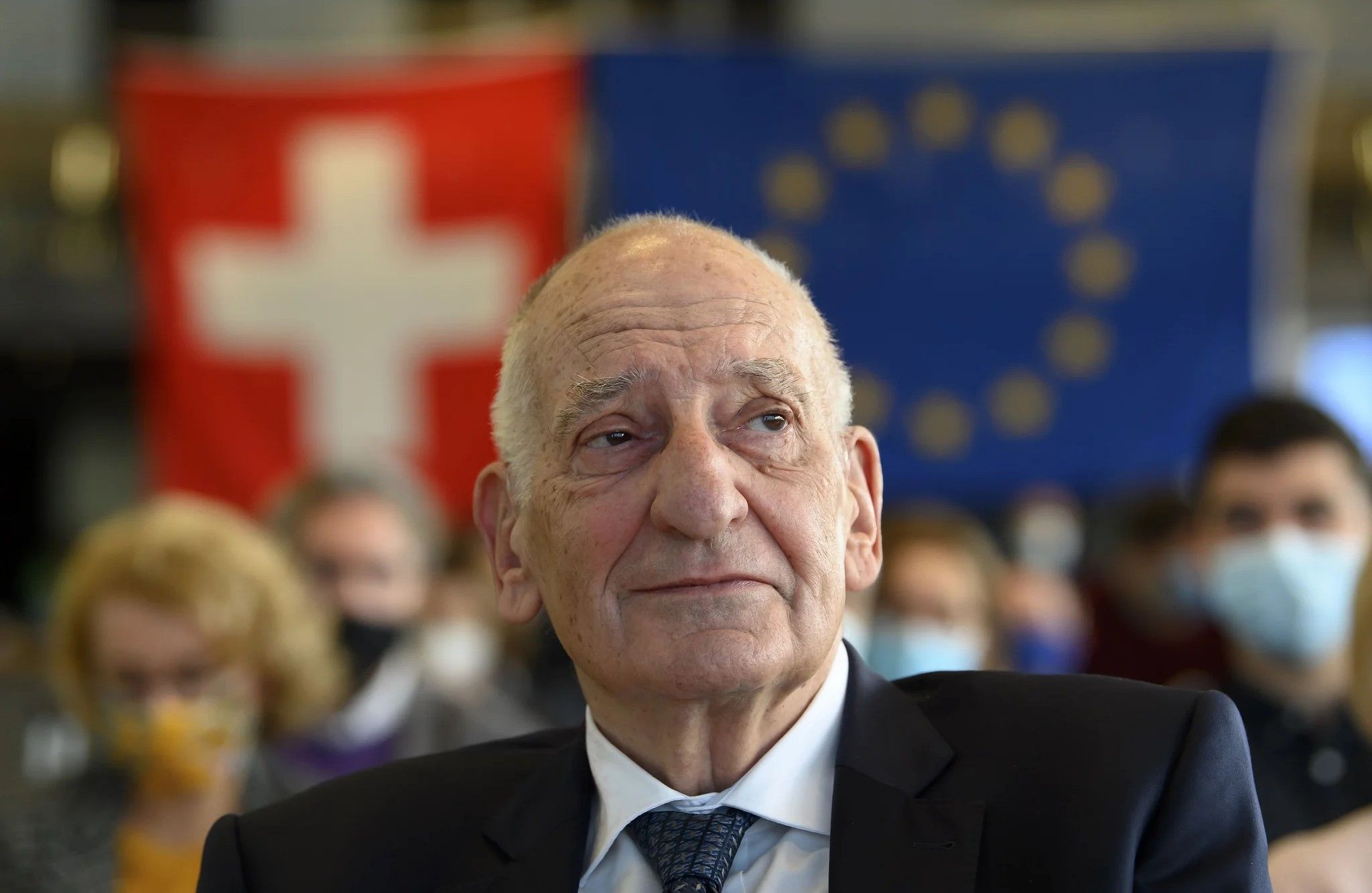

Bild: SRF/Lukas Unseld

Zum ersten Mal im «Viktor Spätprogramm»?

Ja, genau. Noch nicht einmal «Spätprogramm». Das kam erst später.

Was geht dir durch den Kopf, wenn du auf der Bühne stehst? Arbeit? Konzentration? Leidenschaft?

Die Leidenschaft ist immer da. Und ich sage mir jedes Mal: Für das Publikum ist es Premiere. Auch wenn wir «Sister Act» 180-mal oder den «Papst» 200-mal gespielt haben – für die Zuschauer ist es das erste Mal. Also haben sie das Recht, eine Premiere zu sehen.

Aber Lampenfieber hast du trotzdem?

Ja, extrem. Ich bin immer noch sehr nervös vor Vorstellungen. Aber das hilft mir, die Power herauszuholen.

Wie wichtig ist dir das Publikum?

Das Publikum ist die Hauptperson. Ich kann nur so gut sein, wie das Publikum reagiert. Ich spüre sofort, ob es ein guter Abend wird. Und ich merke auch, wenn Pointen nicht ankommen.

Und wenn das Publikum nicht reagiert?

Dann bin ich verunsichert, fange an zu rotieren. Und manchmal passiert es, dass man «neben sich» steht. Das ist das Schlimmste. Aber dann sage ich mir: Hallo, du machst einen Job. Auf der Bühne bin ich die Figur – aber sobald ich runtergehe, bin ich wieder der WAM.

Du wirst jetzt 80. Hat sich dein Blick auf die Bühne und das Leben verändert?

Natürlich. Mit 80 hat man eine andere Gelassenheit. Früher habe ich vieles zu ernst genommen, heute sehe ich es entspannter. Ich freue mich über das, was ich machen darf, und darüber, dass ich noch immer auf der Bühne stehen kann. Das ist ein grosses Geschenk.

Dein Vater war auch ein Bühnenmensch – als Musiker?

Genau, er war Typograf bei der NZZ, arbeitete an riesigen Setzmaschinen. Aber seine Leidenschaft war die Musik. Er spielte Klarinette und Saxofon und gründete mit drei Kollegen eine Ländlerkapelle – die «Kapelle Wädi Müller». Das war sein grosses Hobby, und sie hatten sogar ein wenig Erfolg.

Bild: CHM

Hat dich das geprägt?

Ja, klar. Erstens, weil die Kapelle regelmässig bei uns im Wohnzimmer probte. Ich war immer dabei, hörte zu, und so kam Musik früh in mein Leben. Mein Vater war stolz auf mich, auch wenn er es nicht so offen zeigte. Er kam viel zu den Vorstellungen. Er starb 1995, da war ich knapp 50.

Heute bist du 80. Denkst du da mehr an den Tod?

Natürlich. Je älter man wird, desto bewusster wird einem die Endlichkeit. Aber interessant ist: Mit 40 dachte ich, ich gehöre noch zu den Jungen. Mit 50 ging’s mir immer noch gleich. Mit 60 ebenfalls. Und jetzt, kurz vor 80, fühle ich mich immer noch so wie mit 50. Das ist ein grosses Geschenk.