Wie ein Geheimplan die Sprengung des Kraftwerks Reckingen und eine Flutkatastrophe verhinderte

Im April 1945 rücken die Franzosen auf der deutschen Seite des Rheins Tag für Tag weiter vor. Das Ende des Zweiten Weltkriegs naht. Hitlers Nero-Befehl allerdings sorgt bei der Schweizer Armee für Kopfzerbrechen. Alle Brücken und Elektrizitätswerke an der Grenze sollen zerstört werden, damit der Feind keinen Nutzen von ihnen hat. Das Kraftwerk Reckingen an der Aargauer Grenze gehört dazu.

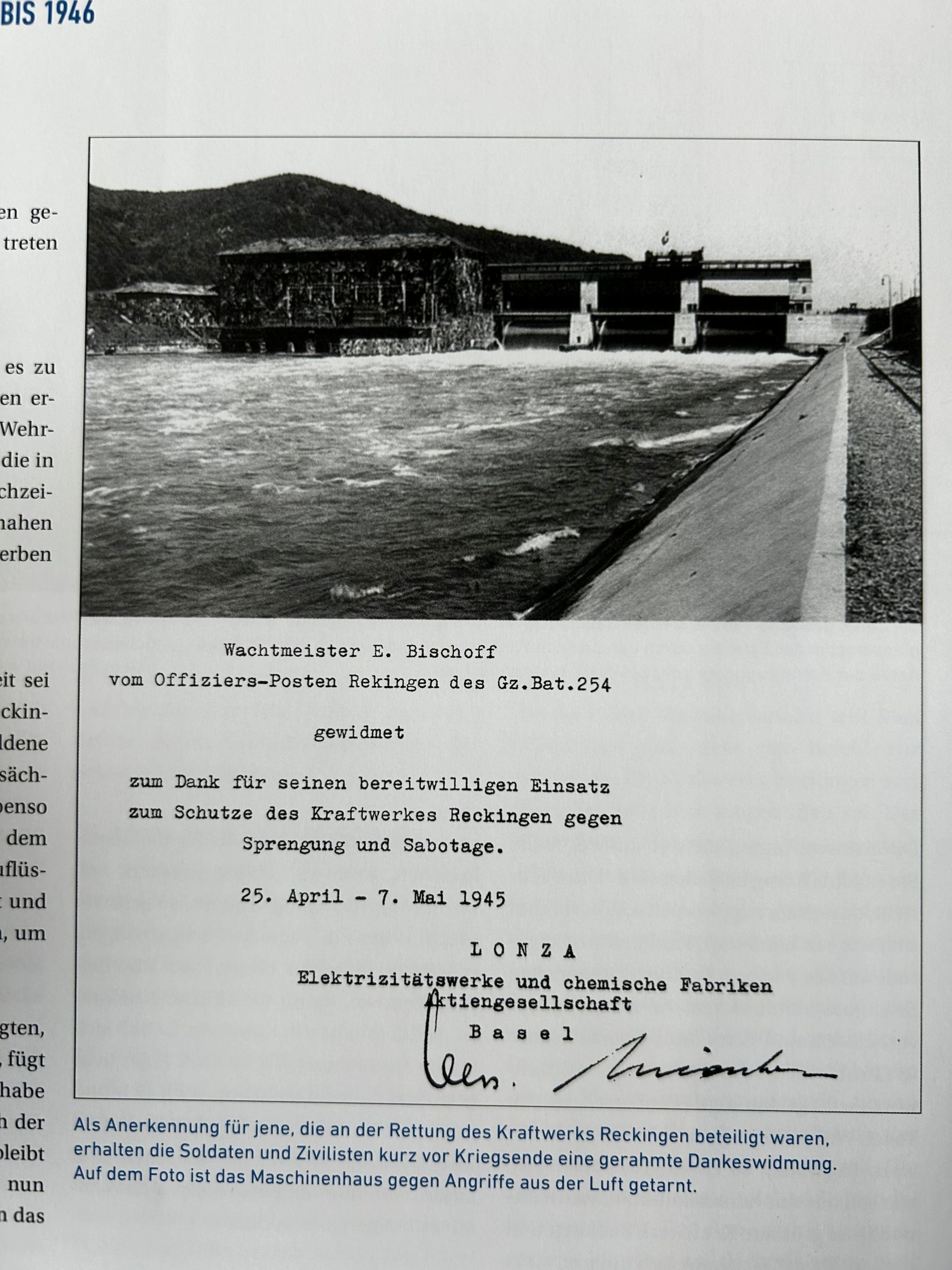

Seine Sprengung hätte eine verheerende Flutkatastrophe zur Folge. Das Rheinwasser würde die Gebiete Rietheim-Grien, Ettikon (D), das Lonza-Areal, Teile von Koblenz und Full, sicher auch einen Teil des Fullerfelds, überschwemmen. Das Kraftwerk, erst seit vier Jahren in Betrieb, verbindet die beiden Dörfer Reckingen (D) und Rekingen (CH) und liefert den Strom für die Lonza-Werke in Waldshut. Das «ck» im Namen trägt es, weil das Maschinenhaus auf deutscher Seite steht.

Keine Hemmungen beim Sprengbefehl

Am 14. April wechselt die Wehrmacht die Besatzung des Rheinkraftwerks aus. Soldaten aus Ostpreussen übernehmen den Dienst von Soldaten, die aus der Region stammen. Die Ostpreussen, so die Annahme, sollen keine Hemmungen haben, das Kraftwerk auf Befehl in die Luft zu jagen.

Über diesen Befehl weiss auch die Schweizer Armee Bescheid. Doch ihre Führung steht vor einem Dilemma. Eigene Soldaten sollen die Sprengung keinesfalls vereiteln. Das wäre eine Verletzung der Neutralität. Allerdings: Schweizer Soldaten sind im Bunker, einen Steinwurf vom Kraftwerk entfernt, stationiert.

Sie könnten helfend eingreifen, wenn das Schweizer Personal des Kraftwerks, Zivilisten notabene, aktiv wird und in Gefahr gerät. Geht der Geheimplan auf, könnten sich die Vorgesetzten ahnungslos stellen – die Neutralität bliebe gewahrt.

Sogar Bundesrat Karl Kobelt soll sein Einverständnis gegeben und garantiert haben, dass die Schweizer Soldaten im Fall der Fälle auf die Militärversicherung zählen können.

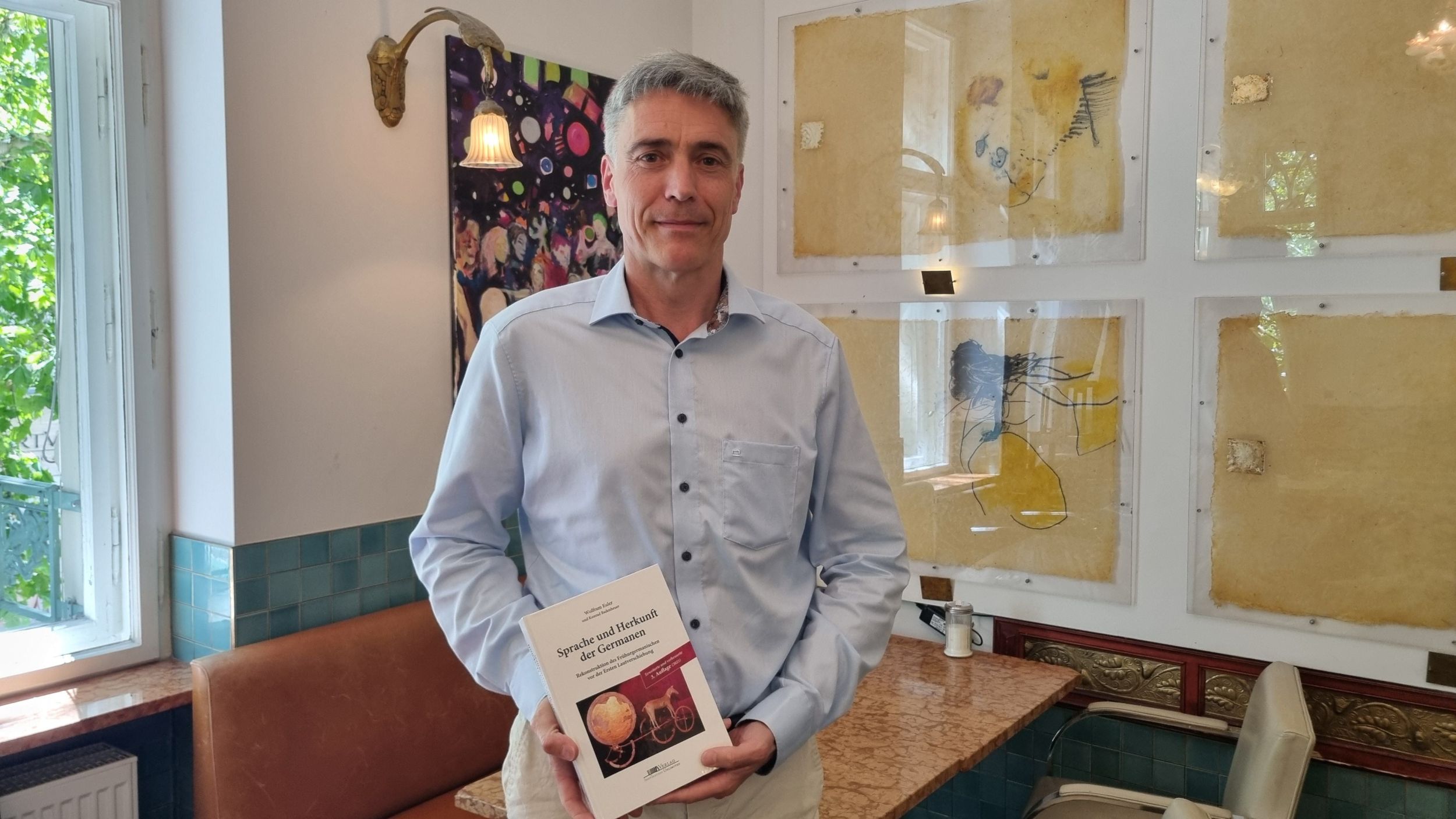

Recherchiert hat diese Geschichte der Autor Steven Schneider aus Bad Zurzach. Der Text findet sich in einem Kapitel seines Buches «Als dem Aargau ein Licht aufging», das 2016 zum 100-Jahr-Jubiläum der AEW Energie AG erschien. Schneider hat auf mehrere Armee- und Augenzeugenberichte zurückgegriffen. Zu ihnen gehört die Schrift des einstigen Milizoffiziers Robert Vögeli zu den Ereignissen an der Aargauer Rheingrenze im April 1945.

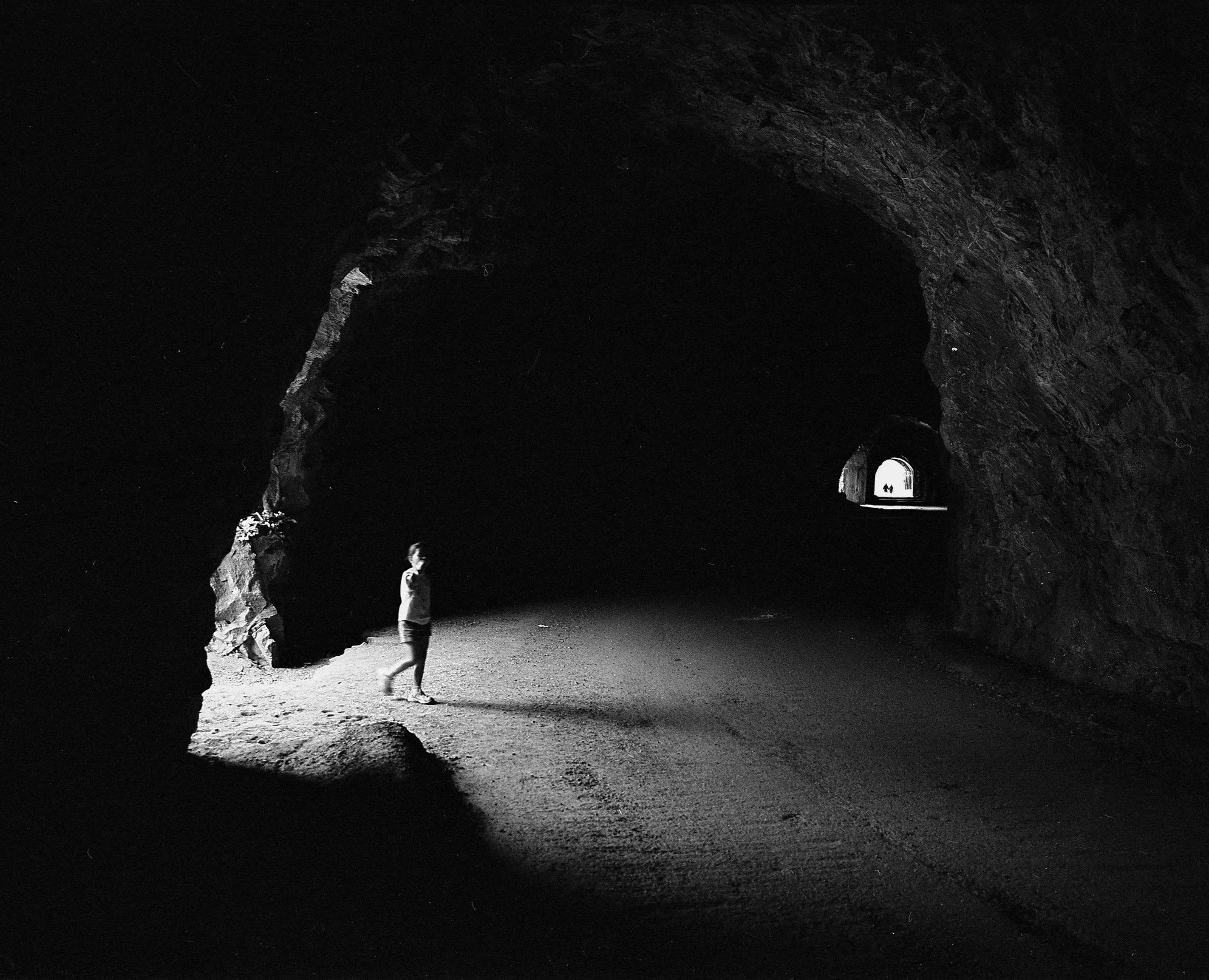

Bild: Philipp Zimmermann

Nächtliche Spionage nach Sprengstoff

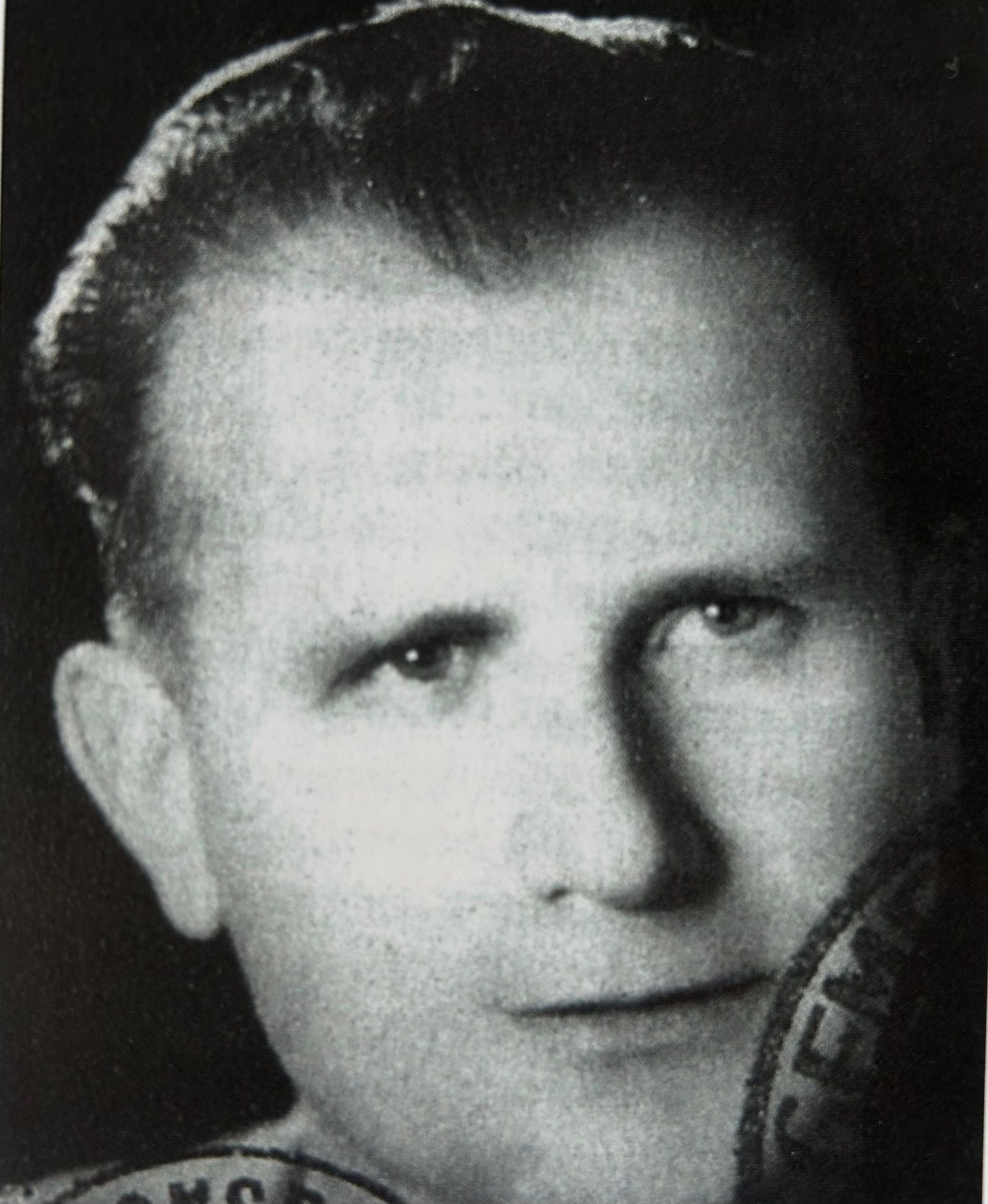

Die beiden Schweizer Hauptfiguren im Schweizer Geheimplan sind Leutnant Emil Amsler, 26, Chef des Postens in Rekingen mit 20 bis 30 Mann. Und vor allem Pius Lichtsteiner, 35, Wehrwärter des Kraftwerks Reckingen, der ganz in der Nähe auf Boden des Nachbardorfs Mellikon wohnt. Die Wege sind kurz am Kraftwerk Reckingen: Amsler wendet sich vertrauensvoll an Lichtsteiner. Der spioniert nachts aus, wo die Deutschen Zündschnüre und Sprengstoff angebracht haben. Und Oberst Fritz Voser sorgt dafür, dass Lichtsteiner eine deutsche Maschinenpistole und Gashandgranaten erhält.

Lichtsteiner glänzt mit seiner Verhandlungs- und Überredungskunst. «Na, Befehl ist mal Befehl!», sagt Unteroffizier König, der Chef des ostpreussischen Sprengtrupps, noch am Montag, 23. April 1945, zu ihm. Doch am selben Tag kriegt Lichtsteiner «sechs Mann des deutschen Sprengtrupps so weit, dass ich annehmen durfte, dass sich diese an einer Sprengung nicht beteiligen würden», schreibt Amsler später nieder.

Bild: Philipp Zimmermann

Schweizer Stumpen helfen beim Überreden

Und noch besser: Lichtsteiner überzeugt König, dass er und seine Mannschaft samt den ausgebauten Sprengmitteln in die Schweiz übertreten und sich internieren lassen. Zur Kunst der Überredung gehören Schweizer Stumpen und eine 50er-Note für König, um Raucherwaren in der Schweiz kaufen zu können.

Der Tag der Entscheidung ist der Mittwoch, 25. April. Es ist ein sonniger Tag in Reckingen. Um 9 Uhr erfährt Wehrwärter Lichtsteiner von einem Vertrauensmann, dass der deutsche Sprengbefehl erteilt worden ist. Sogleich informiert er den Schweizer Grenzposten. Telefone schrillen. Schweizer Gemeinden am Rhein erhalten den Wasseralarm. In Koblenz fahren sogar zwei Männer per Velo durchs Dorf, um die Nachricht unters Volk zu bringen.

Bild: zvg

Im Fuller Ortsteil Jüppen, am Rhein gelegen, droht ein Drama. Eine Familie Schmid will partout zu Hause bleiben. Obwohl Gemeindeammann Mühlebach und Leuggerns Pfarrer Furrer auf sie einreden, sich doch ins höher gelegene Reuenthal in Sicherheit zu begeben.

«Na, du wirst uns doch nix antun»

An jenem Mittwochmorgen eilt Pius Lichtsteiner – unter Feuerschutz der Schweizer Bunkerbesatzung – über die obere Brücke des Stauwehrs. «Hände hoch!», fordert Lichtsteiner von den zwei deutschen Soldaten an der markierten Grenze. «Na, du wirst uns doch nix antun. Sollen wir gleich in die Schweiz übertreten?», sagte der eine, ehe beide ihre Karabiner ablegen.

Während der eine seinen Chef König holte, schneidet Lichtsteiner, wie er in seinen Erinnerungen festhält, die Zündschnüre an den vorbereiteten Sprengladungen am Maschinenhaus durch. König hält Wort. Die Ostpreussen entfernen sämtlichen Sprengstoff und Zündmittel, verladen das Material samt persönlichen Effekten auf zwei Karren und überschreiten in der Mittagsstunde die Landesgrenze.

Es ist 80 Jahre her: Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa durch die Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Die AZ beleuchtet Kriegswirren und Kriegsende im Aargau und an seiner Grenze mit einer Serie von Beiträgen.(az)

Am selben Tag besucht General Henri Guisan, der Oberbefehlshaber der Schweizer Armee, den Grenzposten in Koblenz, das Bataillon 99 in Zurzach und um 13.20 Uhr den Posten in Rekingen. Guisan gratuliert den Beteiligten: Er habe gar nichts gesehen, steht im Tagebuch der Grenzkompanie 254. Natürlich war Guisan – in der offiziellen Version – nicht über den Geheimplan im Bild.

An diesem Tag rücken die Franzosen bis zur Stadt Waldshut vor, über der weisse Flaggen wehen. Auch an der Grenzbrücke zu Koblenz wird Sprengstoff entfernt. Anders als in Reckingen fliesst hier Blut. Französische Soldaten erschiessen einen Soldaten der Wehrmacht. Zwei weitere, die in die Schweiz flüchten wollen, werden verwundet. Schlimmer trifft es Waldshuts Nachbarstadt Tiengen: Sie wird an diesem Tag bombardiert – acht Menschen sterben.

BIld: zvg