Schlecht in Deutsch und Französisch: Aargauer Regierung verzichtet auf vertiefte Analyse der Gründe

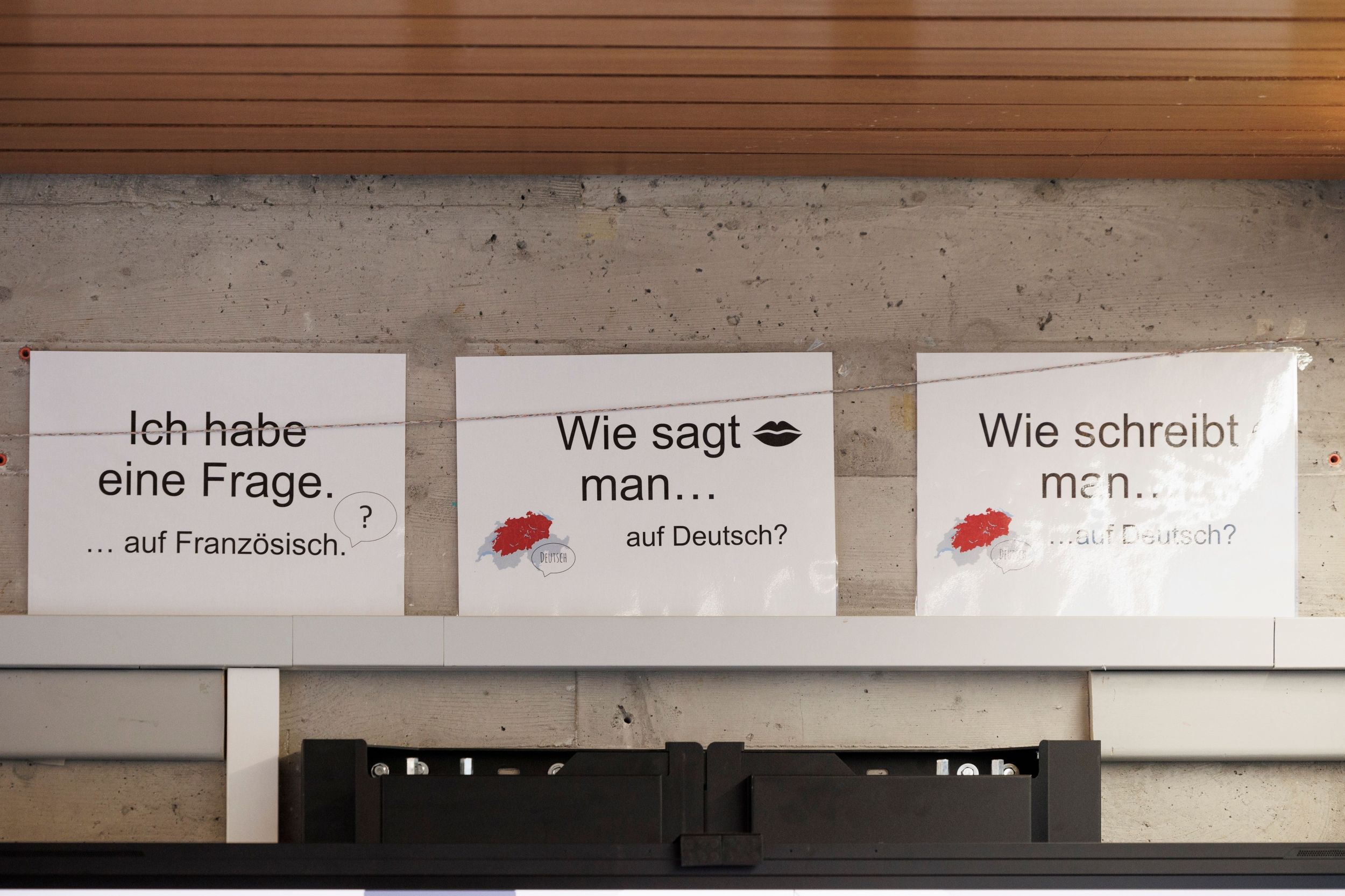

Wenn es um den Sprachenerwerb geht, ist der Handlungsbedarf im Aargau gross. Das ist der Politik klar, und das zeigten im Mai auch die Ergebnisse der nationalen Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK 2023). In allen Leistungszügen der Oberstufe im Kanton zeigten sich ungenügende Ergebnisse bei den erworbenen Französischkenntnissen und vorwiegend in der Realschule auch bei den Deutschkenntnissen.

Die SP-Fraktion regte in einem Postulat an, der Sache genauer auf den Grund zu gehen. Sie erwartet neben einer fundierten und kontextdifferenzierten Analyse auch, dass der Regierungsrat in einem Bericht aufzeigt, mit welchen kurz- und mittelfristigen Massnahmen die Sprachkompetenzen «nachhaltig» verbessert werden können.

Studien wären hoch anspruchsvoll

Der Regierungsrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen, macht aber gleich eine entscheidende Einschränkung. Derzeit erarbeite das Bildungsdepartement eine Spracherwerbsstrategie. Diese sei Voraussetzung für die vorausschauende, systematische und zielführende Entwicklung der Rahmenbedingungen der Aargauer Volksschulen. Der Fokus liegt auf der Sprachförderung vor dem Kindergarten, der gezielten Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache sowie der Überprüfung des Sprachenerwerbs in den Unterrichtssprachen Deutsch, Französisch und Englisch.

Nicht bewerkstelligen lasse sich hingegen die geforderte «fundierte und kontextdifferenzierte Analyse», so der Regierungsrat. Einerseits sei Wirkungsforschung im Bildungskontext methodisch hoch anspruchsvoll sowie in der Regel sehr aufwendig. Sie müsste über mehrere Jahre angelegt werden, wenn sie überhaupt möglich sei. Verschiedene Faktoren wie Unterricht, Schulklima, Lehrpersonen und Herkunftsmilieu wirkten auf die Schulkinder. Die Wirkung einzelner Faktoren isoliert zu betrachten, erfordere Interventionsstudien und die Analyse von Langzeiteffekten.

Voraussetzung wären standardisierte Bedingungen, die im Schulkontext aufgrund unterschiedlicher Klassen, Lehrpersonen und Rahmenbedingungen oftmals nicht gegeben seien. Ohne zusätzliche Ressourcen und substanziellen Zusatzaufwand liessen sich solche Studien auch kaum in den Schulalltag integrieren. Häufig würden sie am organisatorischen Aufwand scheitern, schreibt der Regierungsrat.

Andererseits fehlen Vergleichswerte, da es sich bei der ÜGK 2023 um eine Nullmessung mit einer repräsentativen Stichprobe von 937 Schülerinnen und Schülern aus dem Kanton Aargau handelt.

Zahlreiche Vorstösse zum Thema Sprache

In den letzten Jahren haben die Aargauer Grossratsmitglieder zahlreiche weitere Vorstösse zum Spracherwerb an der Volksschule oder vor dem Kindergarteneintritt eingereicht, ebenso zum Sprachgebrauch auf dem Pausenplatz.

Obwohl der Regierungsrat dem SP-Postulat aus erwähnten Gründen nicht voll entgegenkommen mag, berücksichtigt er die vorliegenden Daten, Grundlagen und Erfahrungswerte sowie die daraus abgeleiteten Erkenntnisse bei der Erarbeitung der Sprachenerwerbsstrategie.