Wenn die Galle Ärger macht: Ursachen, Beschwerden und Behandlungsmöglichkeiten

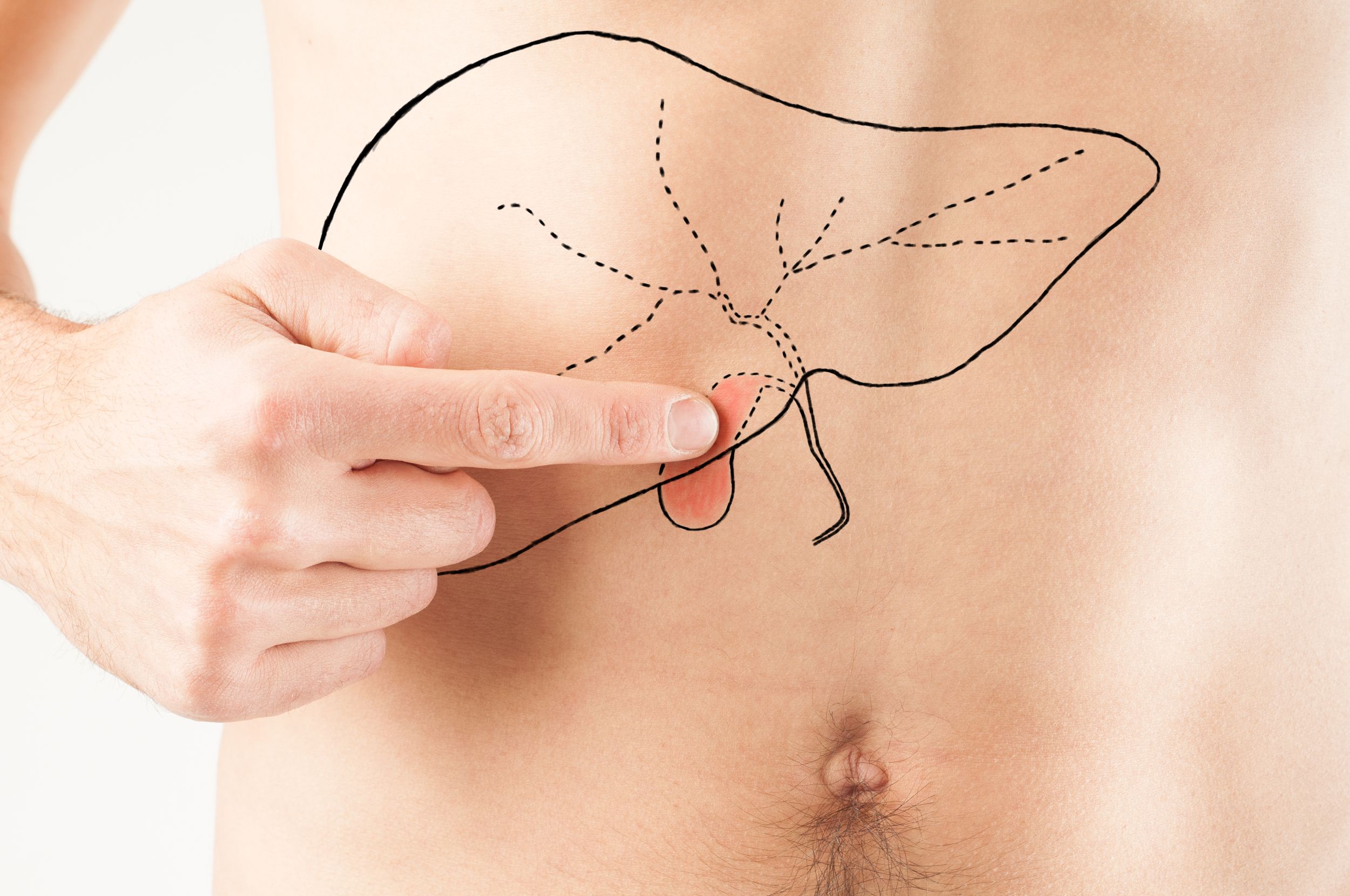

Die Gallenblase ist ein birnenförmiges Muskelsäckchen, das mit der Leberunterfläche verklebt ist. Sie speichert in der Leber produzierte Gallenflüssigkeit vor allem während Nüchternphasen, damit diese nach dem Essen in ausreichender Menge im Darm zur Fettverdauung zur Verfügung steht. In der Schweiz entwickeln 10 bis 20 Prozent der Menschen im Laufe ihres Lebens Steine in der Gallenblase, Frauen häufiger als Männer. Die meisten der ca. 18’000 Gallenblasenoperationen pro Jahr sind dabei wegen von Gallenblasensteinen verursachten Beschwerden erforderlich. Aber nicht immer ist eine Operation notwendig. Wichtig zu wissen ist, dass nicht alle auftretenden Bauchbeschwerden auf vorhandene Gallenblasensteine zurückzuführen sind und somit auch nicht durch eine Gallenblasenentfernung gebessert werden können. 80 Prozent der Menschen mit Gallenblasensteinen entwickeln nämlich in ihrem gesamten Leben keine Beschwerden, so dass allein das Vorhandensein von Steinen in der Gallenblase nicht zwingend Bauchbeschwerden erklärt.

Beschwerden durch Gallenblasensteine

Gallenblasensteine können unterschiedliche Probleme machen. Zum einen können Steine in der Gallenblase mechanisch reizen und dadurch sogenannte Koliken auslösen. Dies sind meist krampfartige Schmerzen im rechten Oberbauch, die auch in den Rücken und die rechte Schulter ausstrahlen können. Sie halten mindestens eine Viertelstunde an, können die Patienten aber auch wesentlich länger quälen. Sie werden häufig durch Reizmahlzeiten wie fettige oder blähende Speisen ausgelöst. Zum anderen können Gallenblasensteine auch zu einer Entzündung der Gallenblase führen, die eher einen Dauerschmerz im rechten Oberbauch verursacht und gegebenenfalls auch mit Fieber sowie entsprechendem Krankheitsgefühl, einhergeht. Wenn Steine aus der Gallenblase Richtung Zwölffingerdarm wandern, können sie im Hauptgallengang zu einer Verschluss-Gelbsucht, aber auch zu einer in Einzelfällen lebensbedrohlichen Entzündung der Bauchspeicheldrüse führen. Je nach Art der Gallenstein-bedingten Probleme ist eine individuell angepasste Behandlung notwendig. Bei Gallenkoliken ist die akute Schmerztherapie für die Patienten das Wichtigste. Da davon auszugehen ist, dass die Koliken rezidivieren, also wiederkehren, wird eine operative Gallenblasenentfernung empfohlen, um dies zu verhindern. Wann die Operation durchzuführen ist, hängt in erster Linie von der Häufigkeit und der Stärke der Beschwerden ab.

Bei einer Gallenblasenentzündung sollte einerseits eine medikamentöse Behandlung mit einem Antibiotikum gestartet und andererseits eine operative Entfernung der entzündeten Gallenblase vorgenommen werden, womit die Beschwerden durch die Entzündung umgehend abklingen. Der optimale Zeitpunkt der Operation liegt in den ersten drei Tagen nach Entzündungsbeginn, ansonsten erst wieder nach ca. sechs Wochen, um die Komplikationsrate zu minimieren.

Bei Verdacht auf Gallensteine im Hauptgallengang muss dieser ausgeräumt oder nachgewiesen werden, was durch die Kollegen der Gastroenterologie mittels eines inneren Ultraschalls oder aber direkt durch eine spezielle Magenspiegelung (ERCP) erfolgt. Durch Letztere können bei nachgewiesenen Steinen diese auch entfernt und damit das akute Problem gelöst werden. Letztlich sollte aber rechtzeitig eine Entfernung der Gallenblase angeschlossen werden, damit es nicht

zu einer erneuten Steinwanderung kommt. Dies zeigt, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen der Inneren Medizin und der Chirurgie für eine erfolgreiche Behandlung der Patienten unabdingbar ist.

Behandlungstechniken

Die operative Entfernung der Gallenblase, die ohne dauerhafte Beeinträchtigung der Patienten möglich ist, erfolgt in der Regel minimalinvasiv, das heisst in Vollnarkose nach Aufblasen der Bauchhöhle mit CO2 über kleinste Schnitte mit dünnen, stabförmigen Instrumenten. Dabei wird die steingefüllte Gallenblase über die Bauchdecke geborgen. Alternativ ist bei weiblichen Patienten die Entfernung der Gallenblase auch über das hintere Scheidengewölbe möglich, wodurch die Patientinnen noch weniger Schmerzen haben und nach der Operation noch schneller wieder fit sind. Welche Operationstechnik beim einzelnen Patienten sinnvoll ist, sollte immer individuell geklärt und besprochen werden.

Zuweisungen nehmen wir gerne über den Hausarzt entgegen.

Kontakt für Sprechstunden:

Tel. 062 746 51 02

chirurgischeklinik@spitalzofingen.ch

Zuweisungen nehmen wir gerne über den Hausarzt entgegen. Kontakt für Sprechstunden:

Tel. 062 746 51 02chirurgischeklinik@spitalzofingen.ch

Der neue Co-Chefarzt im Interview

Von Köln ins Spital Zofingen: Dirk Bulian berichtet über seine fachlichen Schwerpunkte, seine Ziele für die Chirurgie und wo man ihn ausserhalb des Operationssaals trifft.

Sie ziehen von Köln in die Schweiz – was hat Sie an der neuen Aufgabe am Spital Zofingen besonders überzeugt?

Zofingen ist ein Spital mit kurzen Wegen und guten Perspektiven. Es gibt viele Möglichkeiten, gemeinsam Strukturen und Abläufe zum Wohle der Patienten und Mitarbeitenden zu stärken und die Behandlungsqualität weiter auszubauen. Nach meinen ersten Eindrücken arbeitet hier ein motiviertes Team in der Chirurgie in einem kollegialen Umfeld, was eine hervorragende Voraussetzung für eine Weiterentwicklung der chirurgischen Abteilung ist.

Welche fachlichen Schwerpunkte bringen Sie aus Ihrer bisherigen Tätigkeit mit?

Mein Hauptschwerpunkt ist die Minimalinvasive Chirurgie, das heisst operative Eingriffe über eine Bauchspiegelung mit geringster Belastung für die Patienten, speziell auch Eingriffe am Dickdarm. Dies ist bei entsprechender Expertise heutzutage jedoch auch bei Erkrankungen aller anderen Bauchorgane möglich.

Gab es in Ihrem bisherigen Werdegang bestimmte Stationen oder Erlebnisse, die Ihre chirurgische Laufbahn besonders geprägt haben?

Ich glaube, jede Station meiner Aus- und Weiterbildung hat mich in besonderem Masse geprägt. Aber auch verschiedene Erlebnisse mit einzelnen Patienten sind mir in Erinnerung geblieben und beeinflussen immer wieder meine tägliche Arbeit.

Welche Ziele haben Sie sich für die Arbeit als Co-Chefarzt Chirurgie gesetzt – sowohl medizinisch als auch im Umgang mit dem Team und den Patientinnen und Patienten?

Die Arbeit als Co-Chefarzt Chirurgie muss geprägt sein von einer engen Zusammenarbeit mit dem anderen Co-Chefarzt Peter Pozgainer, damit sich auf der einen Seite die Unfallchirurgie und Orthopädie, auf der anderen Seite die Viszeralchirurgie mit einem gemeinsamen Team gut weiterentwickeln können. Mein Ziel ist dabei der Ausbau der Minimalinvasiven Chirurgie in der Viszeralchirurgie, aber auch die Optimierung der Behandlung vor, während und nach einer notwendigen Operation. Hierfür ist eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kollegen der Anästhesie, der Internisten, der Radiologie, aber insbesondere auch der Pflege erforderlich.

Das Gesundheitswesen steht vor grossen Herausforderungen – wo sehen Sie die wichtigsten Aufgaben in der Chirurgie der Zukunft?

Die Chirurgie der Zukunft ist patientenorientiert und schonend. Dies heisst meiner Meinung nach, dass nur notwendige Eingriffe bei optimal vorbereiteten Patienten mit einem exzellent ausgebildeten Team durchgeführt werden. Hierfür ist wiederum eine enge, interdisziplinäre und interprofessionelle Verzahnung mit den anderen Fachabteilungen unabdingbar.

Und zum Schluss eine persönliche Frage: Was machen Sie gerne ausserhalb des Operationssaals, um abzuschalten?

Zeit mit meiner Familie verbringen, aber auch Sport in den Bergen bringt mir einen Ausgleich für die Arbeit. Ich fahre gerne Velo, sowohl Mountainbike als auch Rennrad, und im Winter laufe ich gerne Alpinski. Für das Velofahren hoffe ich, Gleichgesinnte zu treffen, um vor allem die Umgebung von Zofingen rasch kennenlernen zu können.