Wie sieht Aargauerdeutsch eigentlich aus?

Aargauerdeutsch – das ist kein Dialekt, den man sofort erkennt. Anders als Basel-, Bern- oder Zürichdeutsch wirkt er uneindeutig. Der Sprachwissenschaftler Hans-Peter Schifferle nannte ihn ein «Phantom»: einen Dialekt ohne klares Profil. Was das heisst, untersucht der Linguistikstudent Joshua Rubin in seiner Bachelorarbeit, die ich betreue. Er befragt Aargauerinnen und Aargauer aus verschiedenen Regionen – ihre Antworten zeigen: Der Kanton ist sprachlich ein Flickenteppich. Aber kein beliebiger.

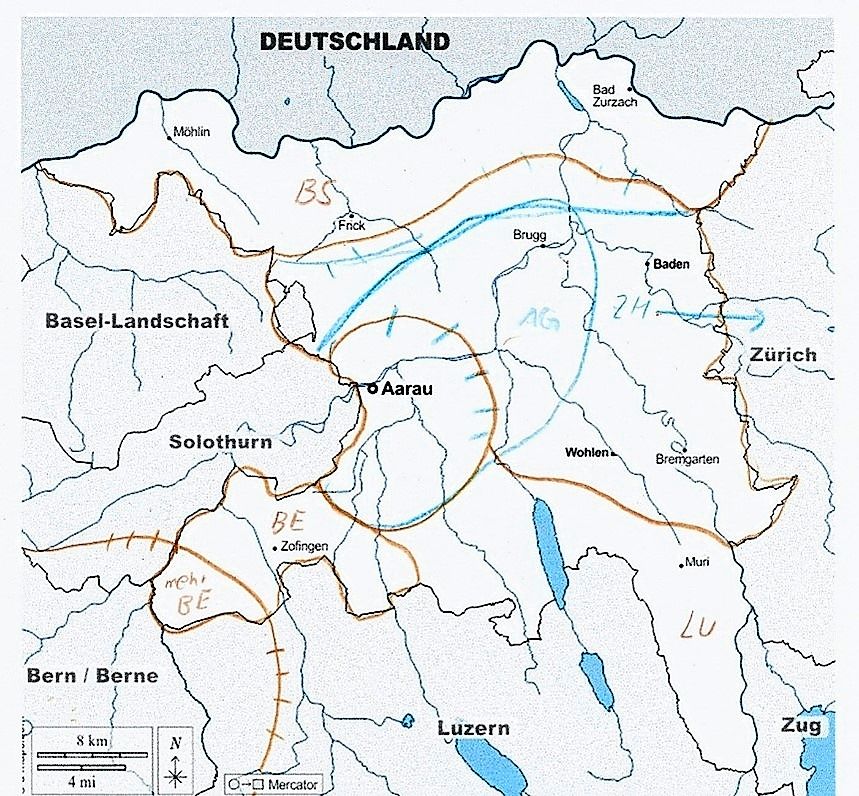

16 Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren, die gezielt aus verschiedenen Regionen des Aargaus stammen, zeichnen auf einer leeren Karte ein, wo sie Dialektgrenzen innerhalb des Kantons vermuten. Städte, Flüsse und Kantonsgrenzen dienen zur Orientierung. Danach beschreiben sie, was sie unter «Aargauerdeutsch» verstehen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen: Viele unterscheiden drei Hauptregionen. Genannt werden ein bernisch geprägter Westen (z.B. Zofingen), ein zürichnaher Osten (Baden/Brugg) und ein baslerischer Nordwesten (Fricktal). Einzelne vermuten Unterschiede von Dorf zu Dorf. Der Südosten (Freiamt) bleibt schwer einzuordnen. Diese Gliederung ist aus der Dialektologie bekannt: etwa ähneln die Vokale in Möhlin jenen des Baseldeutschen. Rubin aber interessiert sich nicht für die objektive Sprachrealität, sondern für ihre subjektive Wahrnehmung: Wie empfinden Menschen Unterschiede innerhalb des Kantons?

Ein Beispiel (siehe Karte): Eine 25-jährige Teilnehmerin aus Murgenthal beschreibt den Bezirk Zofingen als berndeutsch geprägt. Ihre Heimatgemeinde hebt sie speziell hervor – dort sei der Berner Einfluss besonders stark. Aarau und Brugg empfindet sie als deutlich verschieden, Baden ordnet sie dem Zürichdeutschen zu. Im Südosten, beispielsweise in Muri, erkennt sie luzernische Einflüsse. Den Nordrand – von Kaiseraugst bis an die Grenze des Kantons Zürichs – beschreibt sie als Baseldeutsch orientiert. Als eigentlichen Raum des Aargauer Dialekts nennt sie die Region um Aarau, da dort weniger äusserer Einfluss spürbar sei. Eine klare Definition von «Aargauerdeutsch» könne sie dennoch nicht geben.

Auch andere Befragte (wie auch die Dialektologie)können keine Alleinstellungsmerkmale des Aargauer Dialekts auffinden. Meist wird er zwischen anderen sprachlichen Zentren verortet. Das überrascht nicht: Der Kanton besteht erst seit gut 200 Jahren als Einheit. Vorher gehörten seine Teile unterschiedlichen Herrschaften an. Ein sprachlich prägendes Zentrum wie die Stadt Zürich fehlt – der Aargau wirkt dadurch sprachlich labil.

Rubins Studie nutzt «mentale Dialektkarten» – eine Methode, die nicht misst, sondern fragt. Wie fühlen Menschen Unterschiede? Diese Wahrnehmung prägt das Gefühl der Zugehörigkeit. In einer mobilen Gesellschaft beeinflusst das Sprachgefühl, wo man sich heimisch fühlt. Mentale Karten zeigen, welche Regionen sprachlich sichtbar sind – und welche nicht. Das ist nicht nur für die Forschung interessant, sondern auch für Bildung, Medien und Politik. Wenn sich Teile des Kantons sprachlich nicht wiedererkennen, stellt sich die Frage, wie man regionale Identität gezielter ansprechen und stärken kann. Der Blick auf die Karte hilft, die Menschen besser zu verstehen.

Professor für Deutsche Soziolinguistik an der Universität Bern. In der ZT-Kolumne «Profässer Leeme» schreibt der Zofinger über Dialekte und Sprache. www.adrianleemann.com