Die Stadtpräsidiums-Kandidaten sind sich einig bei Steuern und Kommunikation – doch der Teufel steckt im Detail

Die sechs Einwohnerratsfraktionen diskutierten am Podium des Gewerbevereins Zofingen unter der Leitung von David Kaufmann in zwei Gruppen über das, was den Zofingern unter den Nägeln brennt. In der ersten Runde trafen Daniela Nadler (SVP), Michael Wacker (SP) und Claudia Schürch (EVP-Die Mitte) aufeinander. Die Fraktion EVP-Die Mitte sei oft das Zünglein an der Waage, sagte Claudia Schürch. «Ohne uns geht im Einwohnerrat nichts», zeigte sie sich selbstsicher. Der Fraktion sei es darum wichtig, jedes einzelne Geschäft genau anzuschauen, auf die finanziellen Auswirkungen hin zu prüfen und – wenn nötig – abzulehnen.

Qualitative Entwicklung – doch wie?

Betreffend Finanzen legt Schürch Wert darauf, dass sich Zofingen qualitativ gut entwickelt. Wie diese Entwicklung aussehen soll, da waren sich aber SVP und SP uneins. Damit Zofingen attraktiv bleibe, müssten die anstehenden Investitionen gemäss Investitionsplan realisiert werden, sagte Wacker. Dass die Stadt Zofingen dafür knapp 100 Millionen Franken ausgeben wird und entsprechend Schulden anhäuft, empfindet er nicht als tragisch. Der Turnaround komme im Jahr 2030, ab dann würden die Schulden wieder weniger. Anders sieht dies Nadler. Die laufende Rechnung der Stadt Zofingen sei das Problem, sagte sie. Diese ist vor den Abschreibungen nur noch knapp im Plus. «Wenn die FGPK da nicht genauer hinschauen würde, wären die Ausgaben noch grösser», ist sie überzeugt.

Immer wieder verlangte Moderator David Kaufmann, dass die Diskussion konkreter wird. «Wo würden Sie sparen?», wollte er wissen. Die Fraktionsvertreter wollten sich nicht so recht in die Karten schauen lassen. Michael Wacker warf die Badi in die Runde, deren jährliches Defizit die Rechnung belaste. Schliesslich landete die Diskussion bei der Lohnsumme der Zofinger Verwaltung. Hier waren sich Nadler und Schürch einig, dass keine neuen Stellen mehr geschaffen werden dürften, denn einmal im Budget belasteten diese die nächsten 20 Jahre die laufende Rechnung.

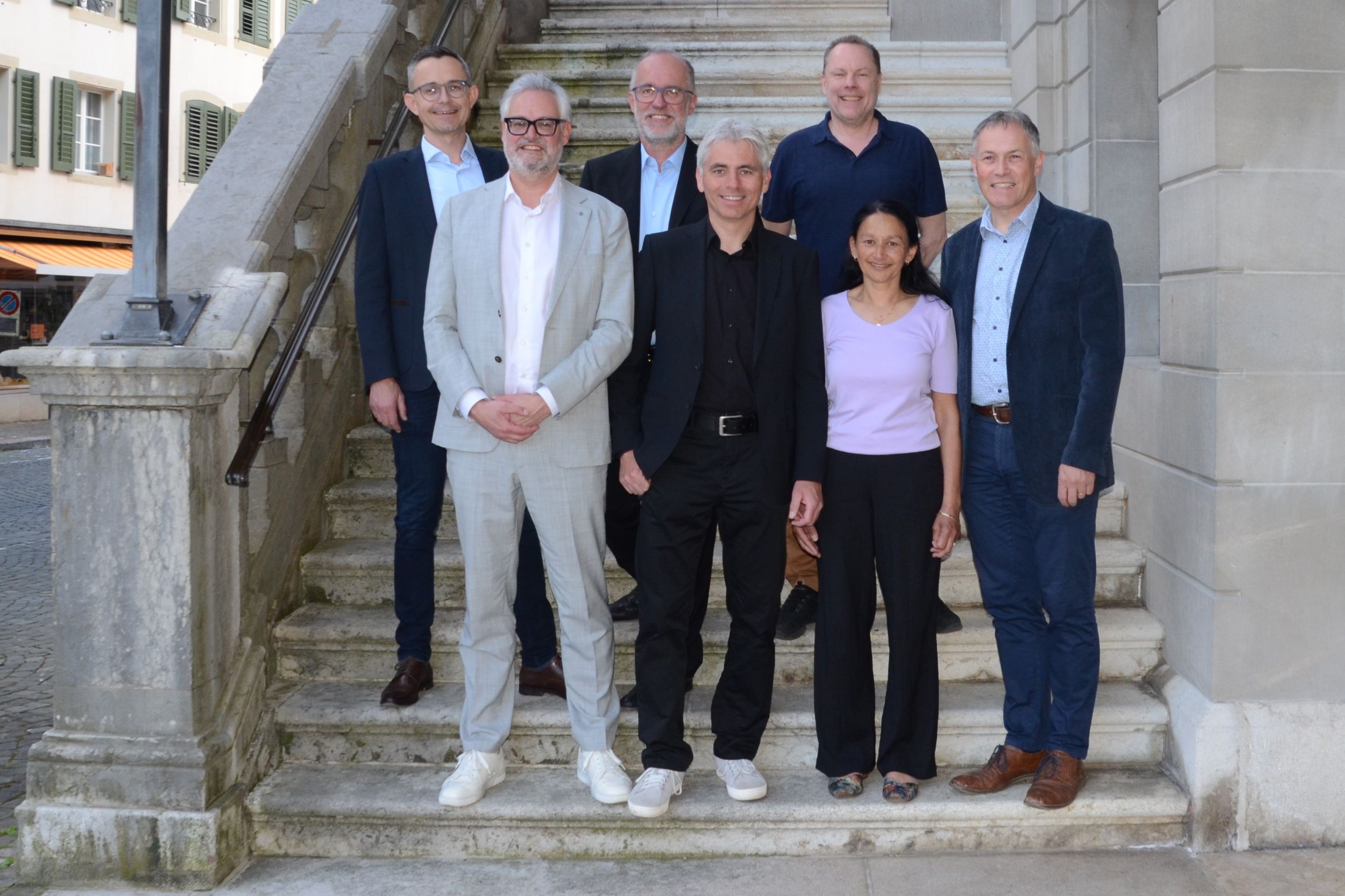

In der ersten Runde des Wahlpodiums diskutierten Claudia Schürch (EVP-Mitte) und Daniela Nadler (SVP) mit Michael Wacker (SP). – Bild: Adrian Fischer

Michael Wacker (links) vertrat die SP-Fraktion. Hier im Gespräch mit Moderator David Kaufmann. – Bild: Adrian Fischer

Wahlpodium des Gewerbevereins im Foyer des Gebäudes von ZT Medien. In der zweiten Runde diskutieren unter der Moderation von David Kaufmann (2.v.l.) Tobias Hottiger (FDP), Carla Fumagalli (GLP) und Thomas Affentranger (Grüne). – Bild: Adrian Fischer

Die Stadtpräsidenten-Kandidaten Lukas Fankhauser (SP, links) und André Kirchhofer (FDP, rechts) kreuzten die Klingen. Moderation David Kaufmann. – Bild: Adrian Fischer

Wieder näher zum Gewerbe

Auch in der zweiten Runde mit Tobias Hottiger (FDP), Carla Fumagalli (GLP) und Thomas Affentranger (Grüne) ging es direkt mit den Finanzen los – und landete auch da relativ schnell beim Personalbestand der Stadt. Die Verwaltung mache einen guten Job, meinte Hottiger, doch das Personal der Stadt sei in den letzten Jahren drei Mal so schnell gewachsen wie die Bevölkerung. «Welche Stellen sind unnötig?», wollte Moderator Kaufmann wissen. «Wir werden keine bestehenden Stellen kürzen», sagte Fumagalli. Sie sieht aber Optimierungsbedarf, beispielsweise im Ressort Tiefbau. Thomas Affentranger sagte, jetzt müsse in die Zukunft investiert werden, beispielsweise mit einer Stadtplanerin.

Die Nähe zum Gewerbe war der nächste Diskussionspunkt. «Die Kandidaten werden nicht müde, das Gewerbe zu besuchen», stellte David Kaufmann fest. Zofingen müsse fürs Gewerbe attraktiver werden, hielt Fumagalli fest. Da müsse der Einwohnerrat mehr Einfluss nehmen, beispielsweise bei der Siedlungsentwicklung. Hottiger forderte mehr Planungssicherheit für die Unternehmen, weniger Bürokratie für Veranstalter und mehr Augenmass. Affentranger gab ihm recht: Im Moment gebe es für Veranstalter eher zu viele als zu wenige Hürden.

Strategien braucht die Stadt

Nach einer längeren Pause, einem Apéro und vielen persönlichen Gesprächen ging es weiter mit dem Höhepunkt: Lukas Fankhauser (SP) und André Kirchhofer (FDP), die beiden Kandidaten fürs Zofinger Stadtpräsidium, trafen aufeinander. Kaufmann befürchtete, dass die künftige Zusammenarbeit zwischen den beiden Kandidaten nicht die beste sein werde, schliesslich könne nur einer das Präsidium antreten. Dem widersprachen aber beide. «Wir führen einen fairen Wahlkampf», meinte Kirchhofer und Fankhauser bestätigte, dass sie beide keine Probleme bei der späteren Zusammenarbeit sähen.

Kaufmann sieht im guten Wahlresultat von André Kirchhofer – er erzielte im Frühling als neuer Kandidat das drittbeste Resultat und verdrängte Stadtpräsidentin Christiane Guyer (Grüne) – den Wunsch der Bevölkerung nach frischem Wind. Lukas Fankhauser konnte dieser These nicht zustimmen: Auch er wäre neu im Amt als Präsident – und mit dem besten Wahlresultat habe die Zofinger Bevölkerung ihm klar das Vertrauen ausgesprochen.

Eine Steuererhöhung strebt keiner an

Und dann landete die Diskussion recht schnell bei den Strategien – die laut Kirchhofer in der Stadt Zofingen fehlen. Eine Immobilienstrategie und eine Finanzstrategie seien nötig, sagte er. Trotz der hohen Investitionen müsse die Stadt Zofingen handlungsfähig bleiben. Dass die Finanzen ein wichtiger Punkt sind, bestätigte auch Fankhauser. Er ist überzeugt, dass die Verschuldung der Stadt Zofingen tragbar ist und in den nächsten zehn Jahren unter den jetzt bekannten Vorzeichen keine Steuererhöhung nötig ist. Fankhauser findet es aber auch wichtig, dass die Wohn- und Lebensqualität in Zofingen erhalten bleibt. «Die Zofinger sollen hier gerne Steuern bezahlen. Dafür braucht es auch Strategien», sagte er. Dass die Steuern nicht erhöht werden, ist auch Kirchhofers Ziel: Eine Steuererhöhung sei die letzte Option. Dafür sei aber auch Transparenz nötig – und dass bei der laufenden Rechnung gehandelt wird, damit das operative Ergebnis nicht ins Minus fällt.

Kommunikation und mehr Führung – vor allem teamorientierte Führung – sind Punkte, die André Kirchhofer als Stadtpräsident umsetzen will. Und natürlich Strategien. Auch Fankhauser will mit den Mitarbeitern und der Bevölkerung in Kontakt bleiben. Und im Gesamtstadtrat als Team zusammenwachsen.

Trotz steigenden Ausgaben präsentiert der Gemeinderat ein ausgeglichenes Budget 2026

Der Oftringer Gemeinderat kann der Bevölkerung trotz steigenden Ausgaben ein ausgeglichenes Budget präsentieren. «Die aktuelle Entwicklung lasse erwarten, dass die Steuereinnahmen der natürlichen Personen spürbar ansteigen und schon die für 2025 prognostizierten Erträge übertroffen werden», heisst es in einer entsprechenden Mitteilung. Die hohe Zahl an Baugesuchen und die rege Bautätigkeit würden zudem auf ein stärkeres Bevölkerungswachstum hindeuten, was sich nächstes Jahr in den Steuereinnahmen und den Baubewilligungsgebühren niederschlagen dürfte.

Gleichzeitig steht der Gemeinderat vor wachsenden Herausforderungen. Insbesondere der Aufwand im Bereich der ambulanten und stationären Pflege sowie bei den Restkosten der Sonderschulen nehmen stark zu und übersteigen die Ausgaben früherer Jahre deutlich. «Umso wichtiger ist eine nachhaltige Finanzpolitik, die weiterhin auf ausgeglichene Ergebnisse ausgerichtet ist», hält die Exekutive fest. Nur so liessen sich die Gemeindeaufgaben zuverlässig erfüllen und die Voraussetzungen für zukünftige Investitionen schaffen.

Die Nettoinvestitionen für 2026 belaufen sich auf 4,3 Millionen Franken und liegen damit unter dem langjährigen Durchschnitt, da mehrere Projekte noch nicht baureif sind. Mit einer Selbstfinanzierung von 5,1 Millionen Franken sei damit sogar ein Schuldenabbau von rund 740’000 Franken möglich, so der Gemeinderat. Zusammen mit den guten Vorjahresergebnissen entstehe so eine solide Grundlage, um das geplante Investitionsvolumen von 72,4 Millionen Franken in den nächsten zehn Jahren im Rahmen einer vertretbaren Verschuldung bewältigen zu können.

Nach kritisiertem Entscheid: Aarburg will nun auch der regionalen Wirtschaftsförderung beitreten

Im Frühling 2021 wurde bekannt, dass Aarburg nicht etwa der Wirtschaftsförderung Oftringen Rothrist Zofingen beitritt, sondern jener von Olten. Das sorgte für Erstaunen. Die Aarburger Exekutive hielt damals aber fest, dass es ein Entscheid für Olten und nicht gegen Zofingen gewesen sei. «Wir haben nicht mit Zofingen gebrochen», sagte der damalige FDP-Gemeinderat Fredy Nater.

Tatsächlich: Am Mittwoch gab die Stadt Aarburg bekannt, dass sie der Wirtschaftsförderung Oftringen Rothrist Zofingen einen einmaligen Initialbetrag und einen jährlich wiederkehrender Mitgliederbeitrag zugesichert hat. «Die Beträge sind integraler Bestandteil des Budgets 2026, zu bewilligen durch die Aarburger Einwohnergemeindeversammlung, und stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kantons Aargau zur Förderung der Potenzialräume», heisst es in der Mitteilung. Die Details der Zusammenarbeit würden gegen das Jahresende weiter konkretisiert.

Zusammenarbeit stärke regionales Wirtschaftsnetzwerk

Die Stadt Aarburg ist weiterhin Mitglied der Wirtschaftsförderung Olten. Im Sinne einer regionalen Stärkung sei eine erweiterte partnerschaftliche, gemeindeübergreifende Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Oftringen Rothrist Zofingen möglich, so der Stadtrat. Durch die Zusammenarbeit könne das regionale Wirtschaftsnetzwerk gestärkt, die gemeinsamen Stärken der Gemeinden gezielt genutzt sowie neue Gewerbechancen weiter erschlossen werden, hält die Exekutive in einem Grundsatzentscheid fest.

Nicht nur die Stadt Aarburg und ihre Nachbargemeinden, sondern auch Kantons- und Bundesstellen befassen sich mit Standort- und Wirtschaftsförderung. Mit der sogenannten Wirtschaftsförderung in Potenzialräumen will der Aargauer Regierungsrat per 2028 klare Schwerpunkte setzen. Im Juni 2019 hob der Aargauer Grosse Rat die bisher geltende Befristung des Standortförderungsgesetzes auf Antrag der Regierung auf.

Die Wirtschaftsförderung Oftringen Rothrist Zofingen, eine Kontakt- und Vermittlungsstelle getragen vom Verband Wirtschaft Region Zofingen WRZ und den drei Standortgemeinden, hat sich seither mit verschiedenen Varianten auseinandergesetzt «und wartet nun auf den kantonalen Entscheid», heisst es in der Mitteilung. So wäre, auf Grundlage des kantonalen Beschlusses und einer damit verbundenen möglichen finanziellen Beteiligung durch den Kanton Aargau ein interkommunaler Mehrwert für die ansässigen, interessierten und neuen Unternehmen durch Stärkung des Gemeindenetzwerks in einem Verband möglich.

Diese Kandidaten wollen in grosse Fussstapfen treten

Hier finden Sie die Podiums-Diskussion der Kandidaten fürs Zofinger Stadtpräsidium und der Vertreter der Einwohnerratsfraktionen

Am 28. September wählt die Stadt Zofingen einen neuen Stadtpräsidenten und einen neuen Einwohnerrat. Aus diesem Anlass organisiert der Gewerbeverein Zofingen ein Wahlkampf-Podium, das online übertragen wird. Wie schon das Stadtratspodium im April moderiert David Kaufmann den Schlagabtausch zwischen den Stadtpräsidenten-Kandidaten.

Zuerst diskutieren die Vertreter der Einwohnerrats-Fraktionen. In der ersten Runde treffen die SVP, vertreten durch Daniela Nadler, die SP, vertreten durch Michael Wacker und die Fraktion EVP-Die Mitte, vertreten durch Claudia Schürch, aufeinander.

Die zweite Runde um bestreiten dann die FDP mit Tobias Hottiger, die Grünen mit Thomas Affentranger und die GLP mit Carla Fumagalli.

Zum Schluss steigen die beiden Stadtpräsidenten-Kandidaten Lukas Fankhauser (SP) und André Kirchhofer (FDP) in den Ring.

«Wir empfehlen ein Nein» – Reider Gemeinderat gegen Amtszeitbeschränkung

«Die Zusammenarbeit im Gemeinderat ist für mich nicht mehr stimmig» – Sarah Sommer tritt aus der Oftringer Exekutive zurück

Noch am 18. Mai haben die Oftringer Stimmberechtigten Gemeinderätin Sarah Sommer (parteilos) für die kommende Amtsperiode 2026 bis 2029 in den Gemeinderat wiedergewählt. Nun hat Sommer per 31. Dezember – auf das Ende der auslaufenden Amtsperiode 2022 bis 2025 – ihren Rücktritt bekanntgegeben.

«Die Zusammenarbeit im Gemeinderat ist für mich nicht mehr stimmig», sagt Sommer gegenüber dem ZT. Die Tätigkeit im Ressort Sicherheit, Gesundheit und Sport habe ihr aber stets Freude bereitet. «Die Arbeit in meinen Ressorts war sehr bereichernd und ich durfte mit guten Leuten zusammenarbeiten. Auch die Unterstützung durch unsere Verwaltung habe ich geschätzt», so Sommer.

Die Ersatzwahl, bei der im 1. Wahlgang jede wahlfähige stimmberechtigte Person aus Oftringen gültige Stimmen erhalten kann, findet am Sonntag, 30. November, statt. Die Anmeldefrist läuft ab Donnerstag, 11. September, bis Freitag, 17. Oktober, 12 Uhr. Ein allfälliger 2. Wahlgang findet am Sonntag, 8. März 2026, statt.

«Speziell, schön und eine grosse Verantwortung» – der STV Wikon wird 100 Jahre alt

Wenige Vereine schaffen, was dem STV Wikon gelang – 100 Jahre alt zu werden. Am 12. und 13. September lädt der Verein darum seine Mitglieder und alle, die darauf Lust haben, ein, mit ihm sein Jubiläum zu feiern.

Am Freitagabend schenkt der STV 100 Liter Feierabendbier frei aus. Für den Samstag ist ein Gala-Abend in der Mehrzweckhalle geplant mit einem 3-Gang-Menu, einer Mitternachtsshow und einem Auftritt mit Kliby und Caroline.

Ein Abend, den alle geniessen sollen

«Wir wollten zu diesem speziellen Anlass etwas Besonderes bieten», sagt David Lang. Er ist OK-Präsident des Jubiläumsfestes. Vor rund einem Jahr berieten er und sein Team, wie dieses aussehen sollte. «Wir entschieden uns recht schnell für einen feierlichen Gala-Abend, den alle Gäste geniessen können.»

Für den Gala-Abend hat der STV rund 200 Eintrittstickets verkauft. Geladen sind zudem alle Aktiven, Ehemalige und Ehrenmitglieder des Vereins. Besonders freut sich David Lang über das Entertainment am Samstag. «Kliby und Caroline treten in der Regel nicht mehr öffentlich auf. Dass wir diesen bei allen Generationen beliebten Show-Act verpflichten konnten, ist ein Erfolg.»

Damit auch alle STV-Mitglieder zum Feiern kommen, helfen andere Vereine aus der Region aus und halten ihnen den Rücken frei.

Nachwuchs muss her – so wie früher

Auch Vereinspräsident Jonas Purtschert freut sich auf das Wochenende. «Mein Highlight wird sein, mit all den glücklichen Leuten und Ehrenmitgliedern anzustossen.» Danach gefragt, wie es sich anfühlt, Präsident eines so alten Vereins zu sein, sagt Jonas Purtschert: «Es ist speziell und schön, ein solches Amt innezuhaben. Aber auch eine grosse Verantwortung.»

Damit weist Jonas Purtschert auf die Zukunft des STV hin. Wie andere Vereine auch, hat er Nachwuchsprobleme. Heute besteht er aus 27 Aktivmitgliedern und einer Jugi mit über 40 Kindern und Jugendlichen. Die Mitgliederzahl schrumpft jedoch tendenziell.

Das war nicht immer so. Werner Wymann ist Ehrenmitglied des STV und erinnert sich gut an bessere Zeiten: «In den 70er-Jahren gab es noch nicht so viele Vereine, darum traten viel mehr Junge dem STV bei.»

Er selbst wurde nach dem 50-Jahre-Jubiläum 1975 Vereinsmitglied. «Es war ein schönes Fest, es gab Tanzmusik und eine Fahnenweihe. Danach beschloss ich, dem STV beizutreten.»

Vom Kunstturnen zum vielseitigen Angebot

Werner Wyman engagierte sich fortan als Hilfsturnleiter, Korbballschiedsrichter und im Vorstand des Vereins. Wenn er auf die Vergangenheit zurückblickt, fallen ihm besonders zwei Veränderungen im STV auf.

Erstens habe sich seit den 70ern die Vereins-Philosophie geändert. «Früher durften nur die Spitzenturner an den Turnfesten antreten. Wir änderten dies und achteten darauf, dass alle mitmachen konnten, auch wenn uns das manchmal Punkte kostete.» Zweitens habe sich der Fokus des Vereins zuerst weg vom klassischen Turnen und hin zum Korbball verschoben. In den 90er- und 00er-Jahren durfte der STV in dieser Disziplin auch grössere Erfolge feiern.

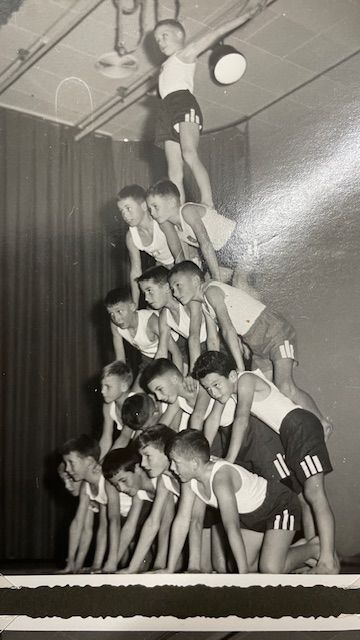

Bilder aus der Vereinsgeschichte. – Bild: zvg

Bilder aus der Vereinsgeschichte. – Bild: zvg

Bilder aus der Vereinsgeschichte. – Bild: zvg

In den letzten Jahren rückte Korbball wieder etwas in den Hintergrund. Nach der Pandemie entschied der Verein, ein breiteres sportliches Angebot zu machen. Dies würde mehr Menschen ansprechen, sagt Jonas Purtschert. Um neue Mitglieder zu finden, engagiert sich der STV ausserdem in der Jugendarbeit und veranstaltet öffentliche Anlässe wie «Der schnellste Wikoner». «So machen wir auf uns aufmerksam», sagt Jonas Purtschert.

Die nächste Gelegenheit, den STV kennenzulernen, wird das Wochenende bieten. Und wer weiss – vielleicht vermag die gute Feststimmung den einen oder anderen, wie damals Werner Wymann, vom Vereinsbeitritt zu überzeugen.

Programm:

Freitag, 12. September, Turnhalle Wikon

18 Uhr: Feierabendbier

16 bis 1 Uhr: Festbetrieb

Samstag, 13. September, Mehrzweckhalle und Turnhalle Wikon

19 Uhr: Beginn Gala-Abend

20 bis 3 Uhr: Jubiläumsparty mit DJ Dark Purple

21.15 Uhr: Auftritt Kliby und Caroline

23 Uhr: Mitternachtsshow

Weitere Informationen: 100.stvwikon.ch

Vordemwald plant Schulanlagenerweiterung – und stellt das Siegerprojekt «Benno Biber» vor

Das Preisgericht hatte das Projekt «Benno Biber» der ARGE Haller Gut Architekten (Bern), Hunkeler Architekten (Vordemwald) und Weber+Brönnimann Landschaftsarchitekten AG (Bern) einstimmig auf den ersten Platz gesetzt. Mit der Erweiterung reagiert die Gemeinde auf das wachsende Bedürfnis nach Schulraum und Tagesstrukturen: Rund 500 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner werden in den kommenden 15 Jahren erwartet, was auch eine steigende Zahl an schulpflichtigen Kindern bedeutet.

Gemeinderätin Irina Bannwart erläuterte zu Beginn des Infoabends vom Dienstag nochmals den Prozess: «Von den ersten Überlegungen über die Ausschreibung des Wettbewerbs bis zum Küren des Siegers im Juni 2025 war es ein intensiver Weg.» Anschliessend stellten die drei Projektverantwortlichen das Siegerprojekt vor.

«Wir möchten ein attraktives Naherholungsgebiet schaffen»

Christian Gut von Haller Gut Architekten erklärte, dass das Projekt durch Louis Weber initiiert worden sei, der bereits in Vordemwald mit Nicolas Hunkeler zusammengearbeitet habe. Weber betonte die Bedeutung des Aussenraums: «Wir möchten ein attraktives Naherholungsgebiet schaffen, das auch ausserhalb der Schul- und Kindergartenzeiten zugänglich ist.» Der Aussenbereich sei bewusst unterschiedlich gestaltet, um für jede Altersgruppe etwas zu bieten – eine «vielfältige Spielwiese».

Das Projekt sieht vor, das bestehende Schulhaus mit einem dreigeschossigen Holzbau zu erweitern. Die neuen Räume umfassen Klassenzimmer, ein Sprachenzimmer, Lehrerzonen, eine Bibliothek und das Büro des Hauswarts. Im südlichen Bereich ersetzt eine neue Doppelturnhalle die heutige Halle. Der Neubau wird mit dem Gemeindesaal zu einem Gebäudekomplex verbunden, in dem Synergien zwischen Schule, Musikschule, Vereinen und Tagesstruktur möglich werden. Der geplante Kindergartenbau ist als eingeschossiger Pavillon mit hofartiger Anordnung und grosszügigem Vordach konzipiert. Ein zentraler Festplatz verbindet alle neuen und bestehenden Gebäude. Die Neubauten sind als Holzsystembauten ohne Unterkellerung geplant und können in Etappen realisiert werden.

Kindergärten mit direktem Zugang zur Aussenanlage

Nicolas Hunkeler erklärte weitere Details: «Wir können einen grosszügigen Pausenplatz freispielen, auch weil der Schulhausbau nah an den Friedhof herangebaut wird. Das zusätzliche Schulhaus ist so konzipiert, dass es bei Bedarf aufgestockt werden kann.» Der geplante Dreifachkindergarten werde auf einer Etage gebaut, sodass jeder Kindergarten direkten Zugang zum Aussenraum habe: «Das ist lässig für die ‹Knöpf›, wenn sie direkt nach draussen gehen können.» Die bestehende Turnhalle werde rückgebaut, an gleicher Stelle entsteht eine Doppelturnhalle mit direktem Zugang zu den Sportfeldern.

Ergänzungsneubau Schulhaus im Perimeter Nord. – Bild: zvg

Visualisierung Doppelturnhalle (links) und Kindergarten (rechts) im Perimeter Süd. – Bild: zvg

Gemeinderat Christoph Braun würdigte das Projekt: «Es hat am meisten überzeugt, weil es die Anforderungen der Gemeinde überdacht und neue Lösungsansätze vorgeschlagen hat. Besonders beeindruckend ist die maximale Etappierbarkeit: Jedes Gebäude kann autonom umgesetzt werden.» Der Fokus liege zunächst auf dem Schulhaus und dem Kindergarten, da der Raum aktuell schon knapp sei. Die zweite Phase umfasst den Turnhallenkomplex.

Braun ergänzte, dass die Baukommission bereits Optimierungen vornehme, etwa bei der Raumaufteilung für Musikunterricht und Vereine. Der Baukredit für das Schulhaus und den Kindergarten wird an der Einwohnergemeindeversammlung im November zur Abstimmung vorgelegt; die geplante Inbetriebnahme ist für das Schuljahr 2027/28 vorgesehen. Ein Baukredit für die restlichen Arbeiten könnte 2026 folgen.

Die Bevölkerung diskutiert rege mit

Im Anschluss diskutierten die Anwesenden die Umsetzung. Ein Mann erkundigte sich, ob der Kindergarten aufgestockt werden könne – Hunkeler bejahte dies. Auf Fragen zur Parkplatzsituation erläuterte Louis Weber, dass für den Normalbetrieb 60 Stellplätze vorgesehen seien, eine Tiefgarage scheitere hingegen an den Kosten.

Emotional wurde es, als ein Vertreter des Radfahrervereins Vordemwald die Aussenraumplanung kritisierte: «Es entspricht noch nicht unseren Anforderungen.» Weber versicherte jedoch, dass der Verein in die weitere Planung einbezogen werde.

Kritische Stimmen bleiben nicht aus

Kritische Stimmen hinterfragten zudem die Dringlichkeit der Massnahmen. Ein Einwohner erinnerte daran, dass vor zwölf Jahren ähnliche Pläne diskutiert worden seien und der befürchtete Zuwachs nicht eingetreten sei. Braun entgegnete: «Heute fehlt der Raum bereits, es ist dringend notwendig.»

Ein weiteres Thema war der Strassenübergang zwischen Schulhaus, Turnhalle und Sportanlagen. Vorschläge reichten von einer Brücke bis zu einer Ampelanlage. Gemeinderat Silvan Büttler betonte, dass die Planung mit dem Kanton abgestimmt werden müsse, da es sich um eine Schwerlaststrecke handelt. Gemeindepräsidentin Karin Berglas sicherte zu, dass die Sicherheit der Kinder oberste Priorität habe.

Gemeindepräsidentin Karin Berglas begrüsst die zahlreich erschienenen Einwohner. – Bild: Lea Fabian

Reges Interesse an den Plänen für den neuen Schulraum. – Bild: Lea Fabian

Hier sollen die neuen Gebäude entstehen. – Bild: Lea Fabian

Die Einwohner sind zahlreich zum Infoabend erschienen. – Bild: Lea Fabian

Louis Weber, Christian Gut und Nicolas Hunkeler (v.l) stellen das Projekt "Benno Biber" vor. – Bild: Lea Fabian

Gemeinsam nehmen sie das Projekt "Benno Biber" in Angriff (v.l): Christian Gut, Louis Weber, Nicolas Hunkeler, Christoph Braun und Irina Bannwart. – Bild: Lea Fabian

Interessiert begutachten die Einwohner den Modellbau und die Pläne. – Bild: Lea Fabian

Nach Haft-Urteil: Luzerner Ex-Sportfunktionär legt Berufung ein

Der frühere Luzerner Sportfunktionär Werner (alle Namen geändert), der vor zwei Wochen vom Bezirksgericht Zofingen zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, will das Urteil nicht akzeptieren.

Sein Anwalt bestätigte, dass Berufung eingelegt werde. Damit wird sich das Obergericht mit dem Fall befassen.

Im Prozess war Werner einer von drei Beschuldigten. Zusammen mit zwei Geschäftspartnern soll er die Buchhaltung vernachlässigt, Gläubiger benachteiligt und Gelder eigenmächtig verwendet haben (das ZT berichtete). Ihm wurde Misswirtschaft, Gläubigerbevorzugung und ungetreue Geschäftsbesorgung mit Bereicherungsabsicht vorgeworfen. Als Verantwortlicher für die Finanzen geriet er besonders in die Kritik. Das Gericht verurteilte ihn schliesslich zu dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe unbedingt sowie zu einem vierjährigen Berufsverbot.

Ob auch seine beiden Mitangeklagten, die zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt wurden, Rechtsmittel ergreifen, ist derzeit offen. Die Anwälte von Abdi und Robert wollten keine Auskunft geben. (lfa)

Darum wollen diese Gemeinderäte Vizeammann werden

Nachkontrolle zeigt: Bezirksschule Zofingen ist wieder auf Kurs

Die Schule Zofingen stand die letzten zwei Jahre unter besonderer Beobachtung des Kantons, weil bei der Qualitätskontrolle im Jahr 2023 bei der Bezirksschule Defizite in den Bereichen Schulklima und Lernbegleitung festgestellt wurden. «Die Schule ist in den vormals defizitären Bereichen gut unterwegs», vermeldet nun die Stadt Zofingen. Gelungen sei dieser Turnaround der neuen Co-Leitung, bestehend aus Daniel Hölzle und Daniel Hürzeler.

Co-Schulleiter betreuen die gesamte Oberstufe

Im Rahmen der Qualitätskontrolle wurden im Frühling 2023 der Schule Zofingen allgemein gute Noten ausgestellt, es zeigte sich aber, dass es unter anderem Probleme bei der Zusammenarbeit im Team der Bez-Lehrerinnen und -Lehrer gab. Deshalb fand noch vor den Sommerferien eine Nachevaluation zu diesem Thema statt. Gesamtschulleiter This Rohr erhoffte sich damals, dass diese Evaluation auch Hinweise gebe, wie der Schulleitungswechsel hin zu Daniel Hölzle und Daniel Hürzeler besser gestaltet werden kann. Die beiden Co-Leiter sind seit zwei Jahren zuständig für den gesamten Zyklus 3, also Bez, Sek und Real. Dies auch mit Hinblick auf die Zusammenführung der Oberstufe ab übernächstem Schuljahr im neuen Oberstufenzentrum an der Rebbergstrasse.

Bezirksschule Zofingen hat sich gut weiterentwickelt

Die Nachevaluation vor den Sommerferien 2023 zeigte, dass es in der Bezirksschule tatsächlich Defizite bei der Zusammenarbeit im Team sowie bei der Lernbegleitung der Schülerinnen und Schüler gab. Daher wurde die Bezirksschule Zofingen in den vergangenen zwei Jahren von der kantonalen Schulaufsicht begleitet. Gemäss der in diesem Jahr durchgeführten Nachkontrolle hat die Bezirksschule diese Defizite nun behoben. «Die kantonale Schulaufsicht attestiert der Bezirksschule Zofingen eine sehr gute Weiterentwicklung», schreibt die Stadt. Das Thema Lernbegleitung sei intensiv bearbeitet worden und werde die Schulleitung und die Lehrpersonen auch weiterhin beschäftigen, und auch das Klima unter den Lehrpersonen habe sich in den zwei Jahren stark verbessert. «Die Bezirksschule ist bereit für den Zusammenschluss mit der Sekundar- und Realschule zur Oberstufen Zofingen», hält die Stadt fest.