Migrationsforscher Gerald Knaus: «Die meisten Ukrainer wollen ihr Land nicht verlassen. Es ist eine temporäre Flucht von Frauen und Kindern»

Herr Knaus, Sie haben gesagt, ein historischer Fluchtwinter in Europa sei angesichts der Lage in der Ukraine unabwendbar. Neben der Witterung hat dies vor allem mit den russischen Angriffen auf die zivile Infrastruktur zu tun. Waren Sie von deren Ausmass überrascht?

Gerald Knaus: Im März warnte ich, dass die EU bis zu zehn Millionen Flüchtlinge erwarten sollte, denn die Strategie massiver Gewalt gegen die Zivilbevölkerung hat Russland schon in Syrien, Tschetschenien und der Ostukraine verfolgt. Aber im April gab es einen Wendepunkt: Die Ukrainer waren in der Lage, ihr Territorium zu verteidigen und um Kiew und Charkiw Gebiete zurückzuerobern. Aufgrund der Hoffnung, dass die Ukraine den Krieg gewinnen würde, sind sehr viele, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, in anderen Regionen geblieben, anstatt das Land zu verlassen. Nun versucht Putin erneut, die Angst vor Flüchtlingen zu nutzen, um Europa zu spalten.

Also waren die Ukrainer zu optimistisch?

Putins Militär schreckt auch vor den allergrössten Kriegsverbrechen nicht zurück. Dass seine Armee jetzt vor allem zivile Ziele angreift, könnte auch bedeuten, dass er seine letzte Karte ausspielt. Und hofft, dass angesichts von Millionen weiterer Flüchtlinge die Stimmen seiner traditionellen Verbündeten in Europa lauter werden, von rechten Parteien wie AfD und FPÖ, die eine Verständigung mit Russland auf Kosten der Ukraine fordern.

Ist Europa auf den Fluchtwinter einigermassen vorbereitet? Deutsche Kommunen stöhnen bereits jetzt, der Ansturm sei kaum zu bewältigen.

Ihre Klagen sind verständlich: 2022 brachte schon jetzt die grösste Zahl von Flüchtlingen mit sich, die Deutschland seit den Vierzigerjahren bewältigen muss. Aber in Polen, Tschechien, der Slowakei oder den baltischen Staaten sind es pro Kopf noch mehr. Wenn alle diese Menschen staatlich untergebracht werden müssen, wird es nicht gehen. Daher braucht es in Polen wie in Deutschland Privatunterkünfte. Staaten sollten dafür Familien, die über den Winter Ukrainerinnen beherbergen, finanziell unterstützen. In Grossbritannien ist dies bereits der Fall.

Dort ist die Zahl der Flüchtlinge relativ gering. In mitteleuropäischen Ländern dürfte ein solches Programm deutlich mehr kosten.

Es wäre für den deutschen Finanzminister tatsächlich billiger als das jetzige System. Heute bekommen alle Ukrainerinnen in Deutschland Wohngeld und andere Zuschüsse, das kostet den Staat bis zu 700 Euro im Monat. Es wäre günstiger, einer Familie, die Flüchtlinge aufnimmt, 500 Euro zu zahlen. Am besten wäre, wenn dies dann auch andere europäische Länder tun würden. Denn eines ist klar: Wenn Frankreich, Spanien oder Italien, die bisher relativ wenige Ukrainerinnen aufgenommen haben, auch weiterhin kaum welche beherbergen, wird der Druck auf Osteuropa und auf Deutschland sehr gross werden.

Könnte am Ende der Fall eintreten, dass regelmässig Ukrainerinnen nach Westeuropa kommen, um dort zu überwintern, und dann wieder zurückkehren?

Kein Mensch weiss, wie lange der Krieg dauert. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski erklärte, dieser Winter sei entscheidend. Ich erwarte, dass auch am Ende dieses Winters Millionen zurückkehren werden, so wie es im letzten Frühjahr der Fall war. Seither reisen jeden Tag mehr Menschen aus Polen in die Ukraine zurück als umgekehrt. Die meisten Ukrainer wollen nicht fliehen. Dies in Europa zu kommunizieren, ist wichtig: Das ist keine Einwanderung, sondern eine temporäre Flucht von Frauen und Kindern. Selbst wenn es durchaus im Interesse vieler in der EU wäre, wenn zumindest einige länger bleiben würden. In Deutschland zum Beispiel ist der Bedarf an Arbeitskräften in manchen Branchen enorm.

Aber wäre das auch im ukrainischen Interesse? Die Bevölkerung dort war bereits vor dem Krieg überaltert. Beim Wiederaufbau dürften gerade junge Leute gebraucht werden.

Wenn wir uns die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte anschauen, sind solche Befürchtungen unberechtigt. Es stimmt: Wenn ein Land seine Leute durch Emigration verliert und sonst nichts passiert, kann das eine Katastrophe sein. Das war in den letzten 30 Jahren in Moldawien der Fall. Aber Polen und die baltischen Staaten haben in derselben Zeit trotz Auswanderung enorm aufgeholt, weil sie gleichzeitig in den EU-Binnenmarkt aufgenommen wurden und es daraufhin viele Investitionen gab. Das will auch die Ukraine.

Welche Rolle spielt das Geld, das Migranten in ihre Heimat schicken?

Es hilft, aber allein ist es nie genug für nachhaltiges Wachstum, wie wir auch in Nordafrika sehen. Wichtig ist daher, dass die Ukraine sehr bald eine konkrete Perspektive erhält, um sich in den europäischen Markt zu integrieren. Die Debatte über einen EU-Beitritt ist kompliziert, aber ohne eine Perspektive auf Freizügigkeit hat die Ukraine keine Chance, wiederaufgebaut zu werden. Die Ukrainer sollten dazu das gleiche Recht erhalten, sich in der EU zu bewegen und zu arbeiten wie Norweger oder Isländer. Dann könnte sich das Land ähnlich entwickeln wie schon Rumänien, Polen oder Litauen.

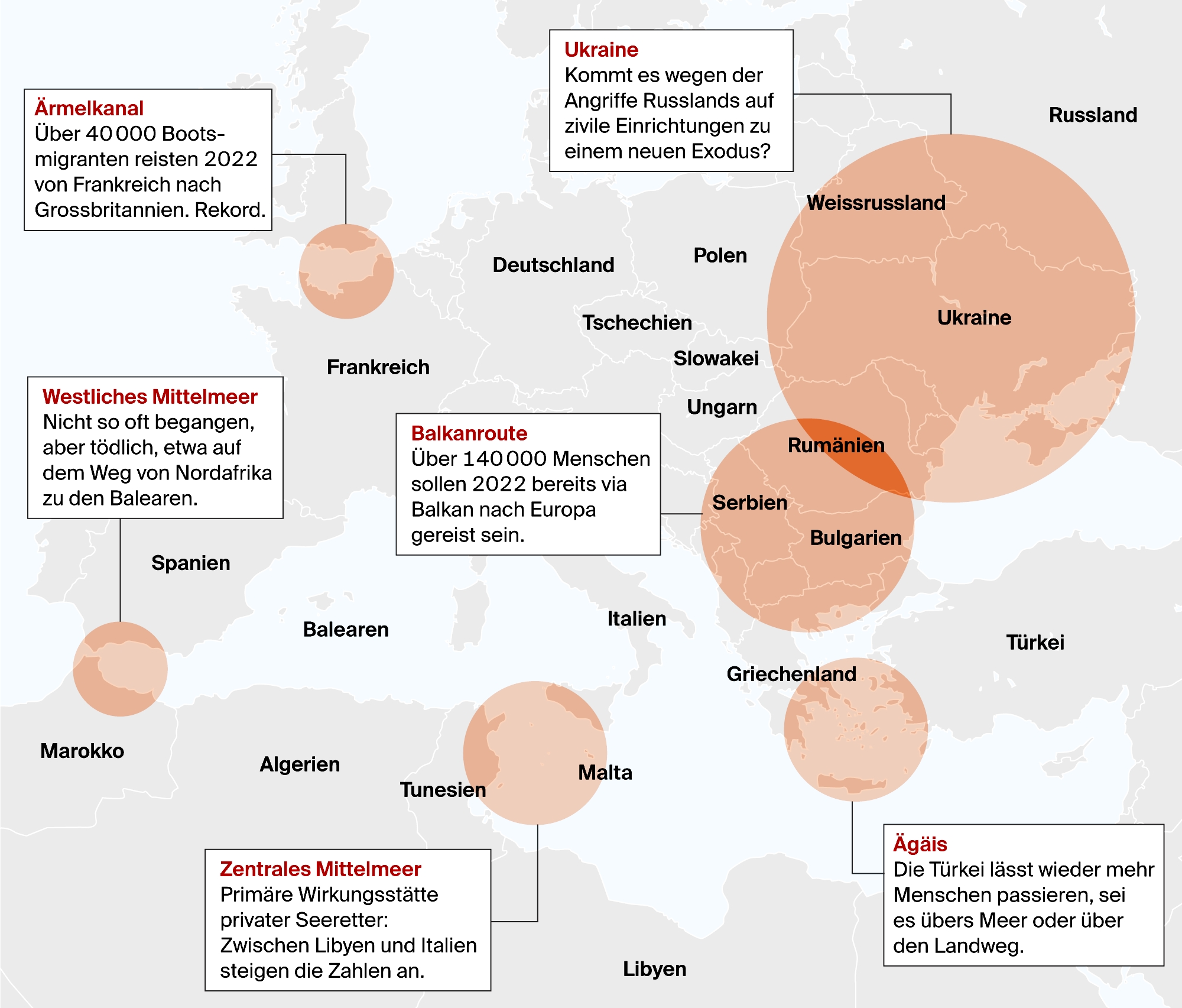

Quelle: Frontex, UNHCR/Grafik: jbr

Sie haben Nordafrika angesprochen. Die Lage im Mittelmeer ist durch den Ukraine-Krieg etwas aus dem Blickfeld geraten, aber sie ist noch immer dramatisch.

Das stimmt. 2016 kamen doppelt so viele Menschen über das Meer nach Italien wie heute. Damals starben auch mehr als drei Mal so viele im zentralen Mittelmeer. Geändert hat sich allerdings die politische Diskussion, die wir führen. 2016 wurde noch darüber debattiert, wie Europäer das Sterben im Mittelmeer auf rechtsstaatliche Art und Weise reduzieren können. Heute setzen sehr viele Staaten an ihren Grenzen systematisch auf Rechtsbruch.

Sie meinen die sogenannten Pushbacks, also das gewaltsame Zurückstossen von Flüchtlingen an den Grenzen.

Was wir heute an der kroatisch-bosnischen, der polnisch-belarussischen oder der griechisch-türkischen Grenze sehen, ist systematische Gewalt, ein permanentes Aussetzen grundlegender Standards, die in Europa gelten. Seit dem Ende der EU-Türkei-Erklärung im März 2020 nimmt die Türkei niemanden mehr aus Griechenland zurück. Griechenland wiederum hält sich nicht mehr an EU-Recht. Die Zahl der Menschen, die kommen, ist seit März 2020 zwar gefallen, aber eben durch Gewalt. Wer das ändern will, der muss die Mehrheit der Griechen, Polen oder Italiener davon überzeugen, dass es möglich ist, irreguläre Migration zu reduzieren, ohne Recht zu brechen. Dafür brauchen wir eine Kooperation mit Drittstaaten.

Ihnen schwebt eine Paketlösung vor: einerseits regulierte Einwanderung, andererseits die Rücknahme illegaler Einwanderer. Wie wäre das zu erreichen?

Vor allem müssten wir die Länder, die wir für eine solche Lösung brauchen, als Partner ernst nehmen. Wie schwer das ist, sehen wir am Ärmelkanal, wo sich mit Grossbritannien und Frankreich zwei europäische Demokratien schwertun, die logische humane Lösung zu finden. Etwa: Frankreich sollte jeden, der illegal über den Kanal fährt, zurücknehmen, Grossbritannien im Gegenzug aber anbieten, kontrolliert Kontingente von Flüchtlingen aufzunehmen. Bislang haben alle Beteiligten die Angst, übervorteilt zu werden. Mit den ehemaligen Kolonien in Afrika ist das noch problematischer.

Ihr Konzept liefe darauf hinaus, dass sich die Einwanderungsländer diejenigen herausgreifen könnten, die sie auf dem Arbeitsmarkt brauchen, während die Herkunftsländer alle zurücknehmen müssten, die in Europa unerwünscht sind. Kann das funktionieren?

Ich gebe Ihnen ein Beispiel. 1994 forderte Fidel Castro von den USA, jedes Jahr 20’000 Kubanern eine Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen. Die beiden Länder unterhielten nicht einmal diplomatische Beziehungen. Doch die Clinton-Regierung stimmte zu, unter der Bedingung, dass Kuba ab einem Stichtag im September 1994 Bootsflüchtlinge zurücknimmt. Die Zahl der Menschen, die in Boote stiegen, sank daraufhin drastisch und blieb niedrig.

Das heisst, Schwellen- und Entwicklungsländer müssen auch dann froh sein, wenn ihre besten Leute gehen?

Sie haben ein Interesse an legaler Migration, daran, dass diese Leute andernorts produktiv werden, wenn sie in ihrer Heimat keinen Job finden. In der EU haben ärmere Länder auch aufgrund der Personenfreizügigkeit enorm aufgeholt, zunächst Spanien, Italien und Griechenland, später die osteuropäischen Länder. Derzeit reisen europäische Regierungsmitglieder nach Afrika und sagen: Wir wollen eure Bürger abschieben. Dafür bieten sie den Afrikanern so wenig wie möglich. Das ist kein guter Ansatz; die Europäer haben dadurch viel Vertrauen zerstört. Stattdessen bräuchte es eine Mobilitätsrevolution, sodass mehr Menschen legal aus Afrika nach Europa reisen, dort studieren und manche auch arbeiten können. Und dafür irreguläre Migration durch Kooperation senken.

Tunesien spielt in Ihren Überlegungen eine zentrale Rolle. Warum?

Noch Anfang der Neunzigerjahre bestand zwischen Tunesien und Italien Visumfreiheit. Tunesien ist ein relativ gut entwickeltes Land mit einer jungen Bevölkerung, von denen viele Fremdsprachen sprechen. Das Potenzial für eine Kooperation mit Modellcharakter ist da. Man müsste in Europa klar sagen, dass es in unserem Interesse ist, Tunesien Visumfreiheit in Aussicht zu stellen. Auf dem Balkan, in Georgien und in der Ukraine haben wir gesehen, was für eine positive Dynamik damit ausgelöst werden kann. Der Wille dieser Länder, mit den Europäern zu kooperieren, ist enorm gewachsen. Wenn Sie schauen, in welche Länder Abschiebungen funktionieren, sind das immer diejenigen, die ein Interesse an guter Kooperation haben.